Cobaem espera definición sobre aumento para trabajadores

En este año se realiza revisión contractual con sindicatos.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) está a la espera de que a nivel central se dé a conocer el porcentaje de incremento salarial anual para sus trabajadores. Por otro lado, continúa el proceso de nuevo ingreso.

Aída Margarita Ménez Escobar, directora del subsistema, indicó que están a la espera de que las autoridades superiores definan las fechas de pago. Una vez que se revise la propuesta, y en el momento en que sea liberado, se comunicaría a los dos sindicatos.

Recordó que este año corresponde la revisión contractual, por lo que en los siguientes meses seguirán trabajando en este rubro y en cuanto sea propicio iniciarán las mesas de revisión bipartita.

Anotó que en la institución hay 800 trabajadores entre sindicalizados y de confianza, y casi 400 son basificados.

En otro orden de ideas, informó que continúa el proceso de nuevo ingreso para este ciclo escolar. La directora celebró que este año se logró aumentar la demanda en el plantel nuevo, el número 14 de Ahuatepec, donde contarán con alrededor de 200 estudiantes matriculados.

El examen de admisión será diferente para cada centro, en algunos en modalidad presencial, y en otros, a distancia o digital.

Ménez Escobar mencionó que se espera tener un total de once mil 300 alumnos de primer semestre en todos los planteles, lo que significa un aumento del 10 al 15 por ciento.

Además, se trabaja en el crecimiento de infraestructura para mejorar las instalaciones del subsistema con el apoyo de diferentes instancias, como los municipios.

El Congreso sigue sin designar titulares de órganos de control

Los nombramientos están rezagados desde la pasada Legislatura.

Por segunda ocasión, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDH Morelos), Israel Hernández Cruz, solicitó al Congreso local que designe al titular del Órgano Interno de Control (OIC) vacante desde el 22 de octubre de 2024.

El nuevo oficio fue notificado durante la última sesión ordinaria del Pleno y turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La designación del contralor corresponde exclusivamente al Congreso del Estado, sin embargo, no se ha concretado.

La falta de nombramientos en órganos de control no es exclusiva de la CDH Morelos. Otros entes autónomos como el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) e, incluso, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos están en la misma situación.

Dichos nombramientos están rezagados desde la pasada Legislatura.

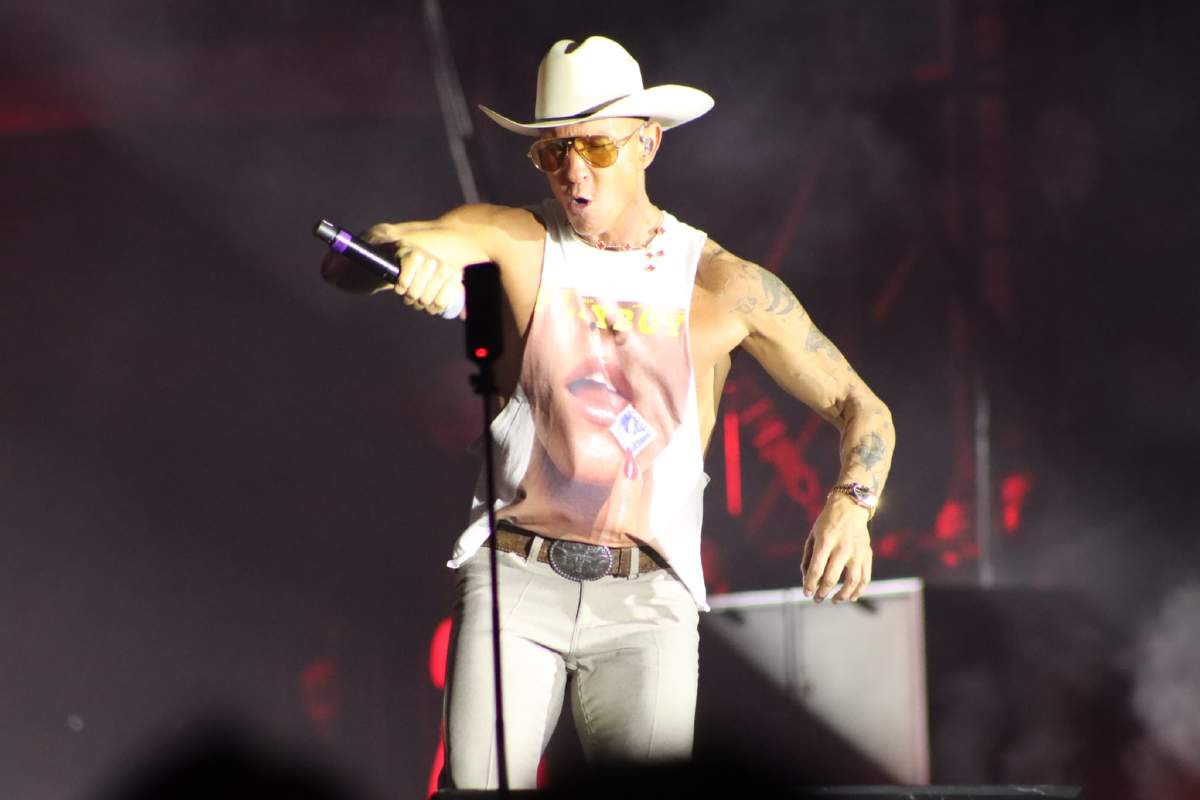

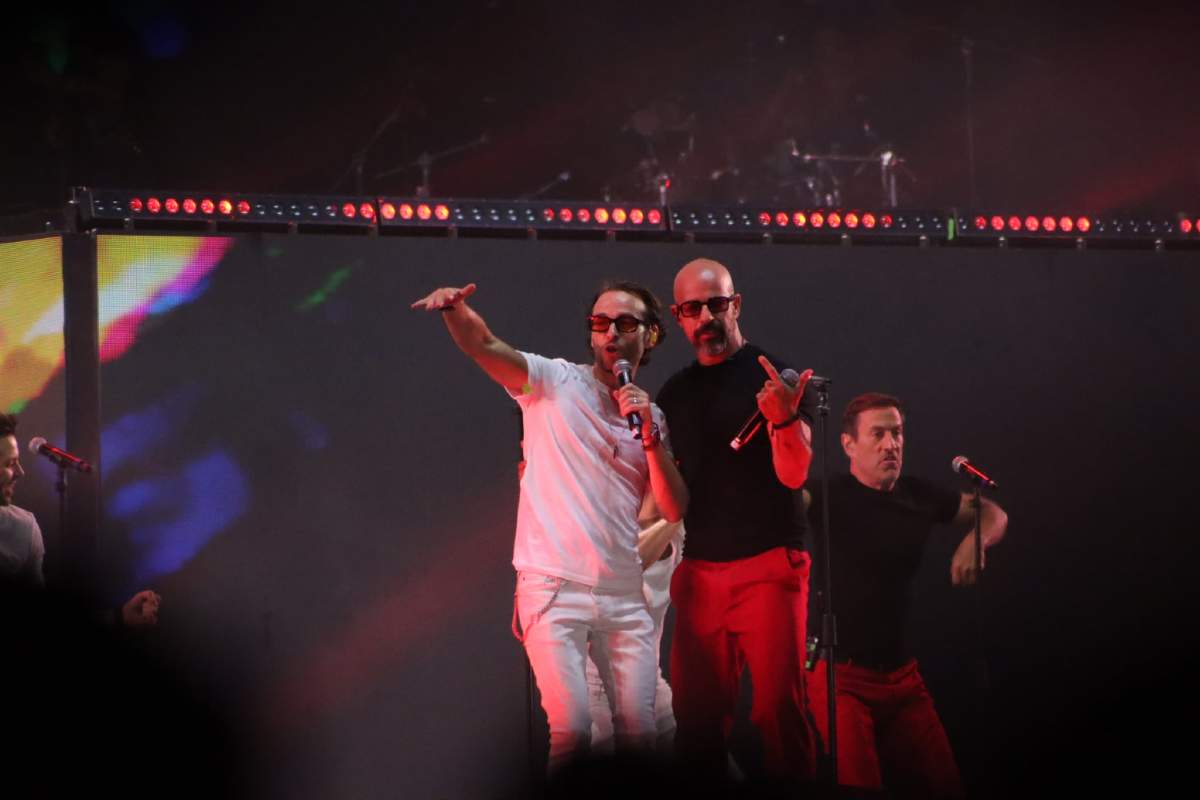

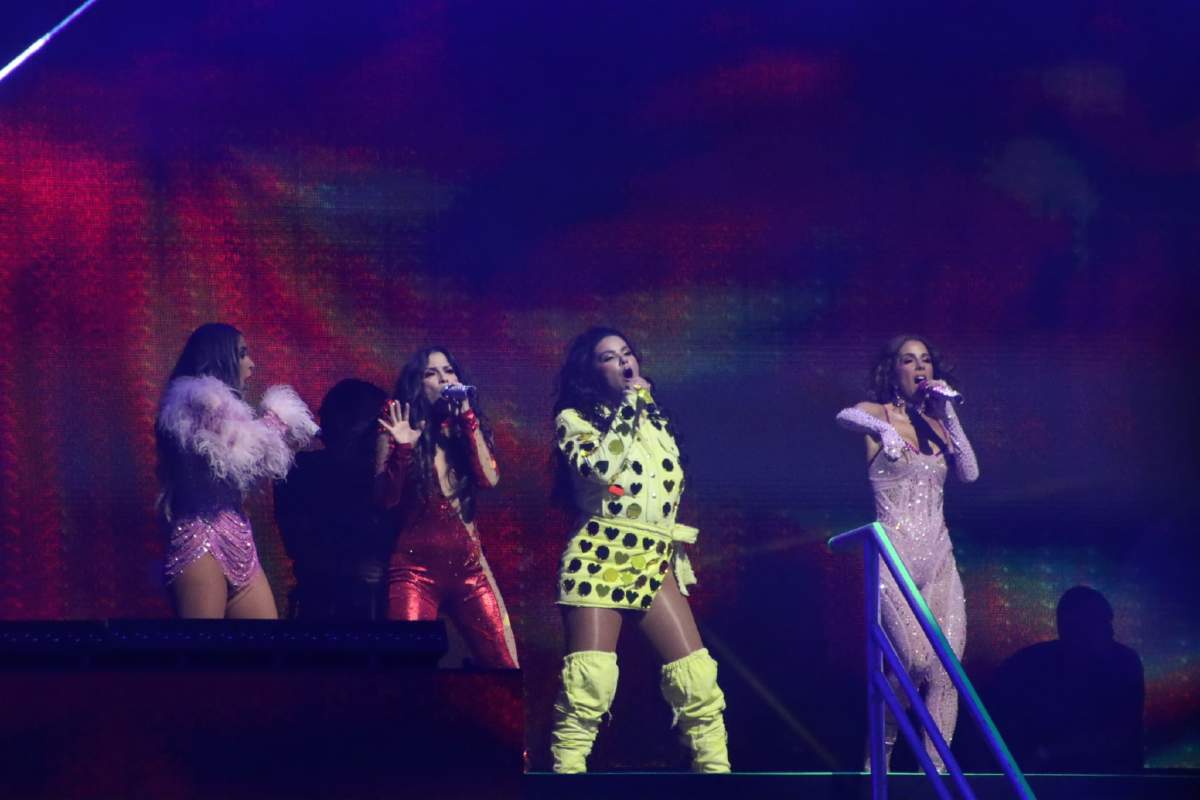

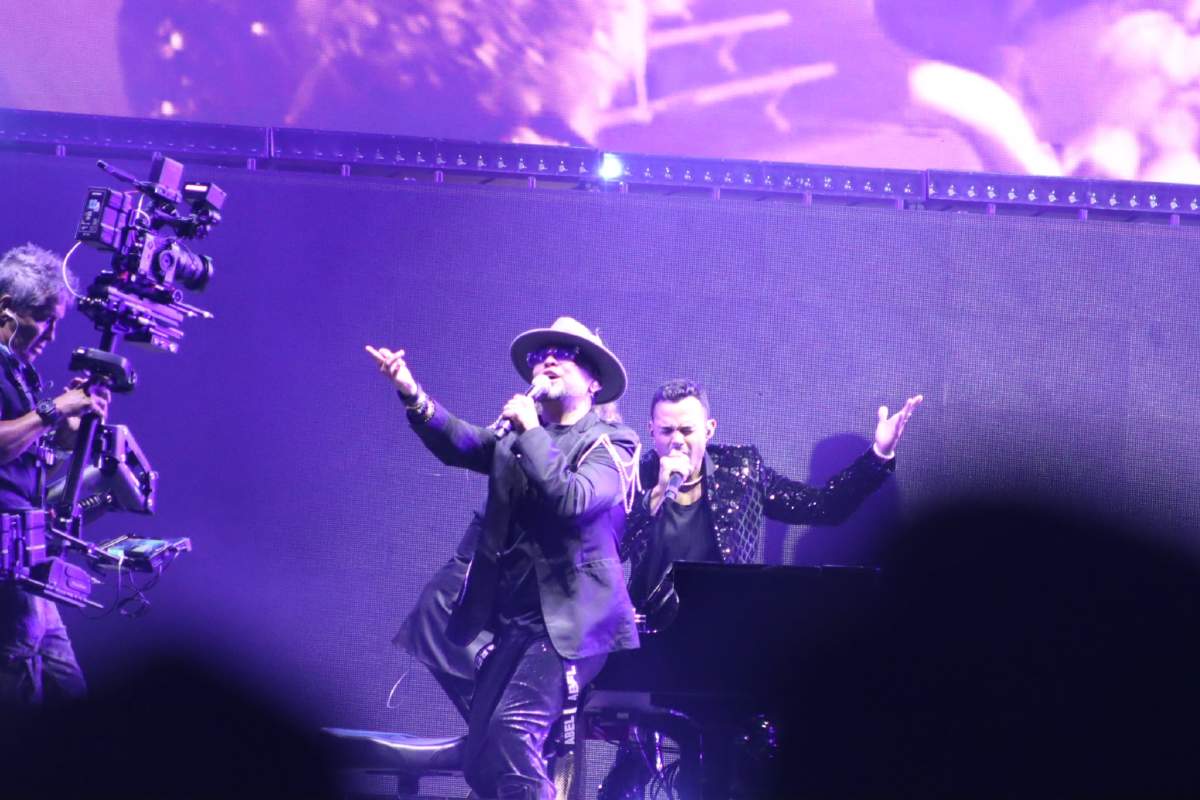

¡Cierre espectacular!

El Speed Fest 2025 fue clausurado con la presentación del 90's Pop Tours en el estadio GNP Seguros; La Unión de Morelos estuvo presente.

El cierre del Speed Fest 2025 fue espectacular, pues el 90's Pop Tours engalanó el escenario del estadio GNP Seguros haciendo cantar a miles de personas que se dieron cita. La Unión de Morelos estuvo presente como patrocinador de este magno evento.

Participaron artistas como Litzy, Benny Ibarra, Linda, Erik Rubín, Sentidos Opuestos, El Símbolo, Kabah, Caló, JNS, Ragazzi, Magneto, Mercurio, MDO y The Sacados.

El concierto duró aproximadamente 4 horas y tuvo la interpretación de grandes éxitos de la década de los 90.

Tuvo grandes desafíos

El piloto mexicano Ricardo Escotto compitió este fin de semana en el campeonato INDY NXT, en el Indianápolis Motor Speedway; culminó en el lugar 16.

El piloto mexicano Ricardo Escotto tuvo una tercera y una cuarta fecha del campeonato INDY NXT de desafíos. Luego de competir en el mítico Indianapolis Motor Speedway, culminó en la posición 16.

Tras dicho sitio, el piloto de la Ciudad de México sumó 14 puntos, que lo colocaron en la posición 11 del campeonato general, con 72 unidades.

Escotto compitió contra 20 pilotos más en 35 vueltas.

Desde el inicio, la competencia no dio tregua. En la vuelta 3, una colisión entre los autos #11 (Missig) y #40 (Miller) provocaron la primera bandera amarilla.

Escotto, que venía justo atrás, demostró gran reflejo y pericia al esquivar el incidente, salvando así su auto y su carrera, pero la presión no cedía. En la vuelta 7, en plena lucha por posiciones, el entusiasmo del joven mexicano lo llevó a excederse en una frenada en el sector técnico del trazado.

Para evitar un contacto con sus rivales, Ricardo optó por tomar la ruta de escape por el césped, cayendo hasta el fondo del pelotón.

Lejos de rendirse, Escotto volvió a la carga. En la vuelta 20 ya había recuperado varias posiciones cuando nuevamente debió actuar con rapidez, ya que el novato del auto #48 perdió el control tras pisar el césped, y una vez más, los reflejos del piloto azteca evitaron un segundo incidente.

El sabor de un hombre

Hay libros que perturban por la temática que abordan y la serie de imágenes que se describen. En casos así, hay quienes optan por volver la mirada hacia otro sitio y lanzar un resoplido, por abandonar la lectura o esperar un tiempo para retomar la historia.

Esta semana recomiendo una novela que no dejará indiferente a nadie que se adentre en sus páginas. Se trata de El sabor de un hombre (1997; Anagrama, 2001; traducción de Luisa Fernanda Garrido Ramos y Tihomir Pištelek), de la croata Slavenka Drakulić (Rijeka, 1949).

La autora cuenta la historia de Tereza, una escritora polaca que está por cumplir treinta años y que viaja a Nueva York durante tres meses como parte de una beca de estudios de doctorado en literatura inglesa.

Como parte de sus andanzas por la ciudad acude a una biblioteca, donde conoce a José, un antropólogo brasileño que, como Tereza, está becado en la Gran Manzana por asuntos académicos.

En su caso, el hombre es especialista en canibalismo y realiza un estudio referente a los jóvenes uruguayos que sufrieron un accidente de aviación en Los Andes, en octubre de 1972, y que sobrevivieron gracias a que se alimentaron de los cadáveres de otros compañeros.

En el primer encuentro, Tereza observa que José está leyendo una obra titulada Hambre divina. El título atrapa su atención; luego repara en el hombre y se siente atraída por él, pese a que nada tienen en común.

Muy pronto inicia una relación entre ellos. José es un hombre casado y tiene un hijo, mientras que a Tereza la espera su pareja en Varsovia. A ambos los une una lengua que no es la suya. Cada instante compartido es una oportunidad para entregarse a la pasión absoluta: el del cuerpo es su lenguaje, su forma de comunicarse abiertamente.

Sin embargo, cierto día, José le comunica a Tereza que Iñes, su esposa, viajará a San Francisco y espera verlo.

Esa abrupta interrupción del romance lleva a Tereza a plantearse cualquier cantidad de preguntas. Está consciente de que ella y José deberán separarse, pues estarán en Nueva York sólo por algunos meses y ninguno de los dos planea quedarse allí, pero ella no está dispuesta a asumir esa separación, ya que sabe muy bien que no podrá soportarla.

La mujer extraña al amante. Lo extraña a rabiar. Por eso viaja en busca de él. Sin embargo, toma una decisión que desde el inicio de la novela es sugerida por la autora.

En El sabor de un hombre, Slavenka Drakulić toca temas tabúes y los trata de una forma delicada y cuidadosa. Entre remembranzas y el presente, Tereza se hace cuestionamientos morales que difícilmente se abordan, por ejemplo, en una charla de café.

Así, mientras aguarda la vuelta de José, Tereza recuerda sus días en Polonia, viaja de la infancia al pasado inmediato con aparente paciencia.

En la novela se respira erotismo, la autora traza delicadas líneas entre lo que «está permitido» y lo que «no está permitido». Sus reflexiones acerca del amor y de la muerte atrapan al lector de manera que, al asestar el golpe maestro, ya no hay forma de abandonar la lectura.

El estilo de Drakulić es directo –está narrado por la propia Tereza– y muy fluido. En ningún momento aburre y sí mantiene la atención del lector. Así que podría resultar una lectura para disfrutar en este verano, cuyo inicio está a la vuelta de la esquina.

TOMADA DE LA WEB

La obra de Slavenka Drakulić también abarca el periodismo y el ensayo. A principios de los noventa se vio obligada a salir de Croacia al ser acusada de ser bruja –junto con otras escritoras– por los ultranacionalistas.

TOMADA DE LA WEB

De la misma autora, Anagrama también ha editado la novela Como si yo no estuviera.

Educación y cultura de paz

“La educación no es el aprendizaje de hechos, sino el entrenamiento de la mente para pensar”.

Albert Einstein.

En las últimas décadas, la educación ha sido vista como la herramienta fundamental para el progreso y el bienestar de las sociedades. Sin embargo, en un mundo cada vez más complejo y cambiante, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos lograr una educación que no solo brinde conocimientos, sino que también forme individuos responsables, empáticos y comprometidos con una cultura de paz? La respuesta parece encontrarse en la colaboración entre dos actores fundamentales: el sistema educativo y la familia.

El sistema educativo, como institución, tiene la responsabilidad de ofrecer una formación integral a los estudiantes. Esta formación no debe limitarse al aprendizaje de contenidos académicos, sino que debe incluir aspectos emocionales, sociales y éticos que favorezcan el desarrollo de una conciencia colectiva. Según el pedagogo y filósofo Paulo Freire, la educación debe ser un proceso liberador y participativo, en el que los estudiantes se conviertan en sujetos activos de su propio aprendizaje. "La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo", afirma Freire, subrayando la importancia de una educación que promueva la reflexión crítica y la acción transformadora.

En este sentido, los sistemas educativos deben adaptarse a las nuevas realidades de una sociedad multicultural y digitalizada. Las estrategias pedagógicas deben ser inclusivas, fomentar el respeto por la diversidad y promover valores de paz y justicia. Esto no solo significa enseñar sobre derechos humanos o historia de los conflictos, sino también incorporar habilidades socioemocionales, como la resolución pacífica de conflictos, la empatía y la cooperación. La implementación de programas que fomenten el pensamiento crítico, la conciencia ambiental y la solidaridad son clave para cultivar una cultura de paz desde las aulas.

La familia, como núcleo básico de la sociedad, tiene un papel esencial en la educación de los niños y jóvenes. Desde los primeros años de vida, los valores, creencias y actitudes que los niños adquieren en el hogar influyen directamente en su desarrollo emocional y social. Las familias son las primeras en enseñar a los niños sobre el respeto, la tolerancia y la resolución de conflictos, habilidades que son fundamentales para vivir en armonía con los demás.

Como afirma el psicólogo Albert Bandura, "el entorno social influye profundamente en el desarrollo del niño", lo que subraya la importancia de un ambiente familiar que modele conductas positivas y constructivas. Las investigaciones han demostrado que los niños que crecen en hogares donde se promueven los valores de respeto y cooperación tienen una mayor capacidad para adaptarse a entornos educativos y sociales diversos, y son más propensos a participar en actividades que promuevan la paz y el bienestar colectivo.

En este contexto, la comunicación efectiva dentro del hogar es esencial. Las familias deben ser espacios donde se promuevan el diálogo, el entendimiento mutuo y el apoyo emocional. Este tipo de ambiente prepara a los niños para enfrentar los retos del mundo exterior de una manera más equilibrada y madura, permitiéndoles contribuir positivamente en la construcción de una cultura de paz.

Cuando el sistema educativo y la familia trabajan de manera conjunta, se crea una sinergia poderosa que fortalece el proceso de aprendizaje y el desarrollo de valores. Es fundamental que exista una comunicación fluida entre ambos, ya que los desafíos y las oportunidades de los niños no se limitan al aula ni al hogar, sino que son parte de un ecosistema más amplio.

De acuerdo con el pedagogo y sociólogo Ignacio Martín-Baró, "la educación debe ser un proceso dialógico que tenga en cuenta tanto las condiciones del sujeto como las del contexto en el que vive". Este enfoque integra la experiencia familiar con los aprendizajes escolares, creando un puente entre ambos mundos.

Además, los padres deben estar involucrados activamente en el proceso educativo. Esto puede incluir desde la participación en actividades escolares hasta el seguimiento de los progresos de los estudiantes en el ámbito académico y personal. A su vez, los educadores deben estar capacitados para entender la realidad familiar de sus estudiantes, de modo que puedan proporcionar el apoyo necesario para que cada niño pueda desarrollar su potencial de manera óptima. En este sentido, una colaboración eficaz entre ambos sectores es clave para lograr una educación que favorezca el desarrollo integral de los individuos y, por ende, una cultura de paz.

Una educación que combine los esfuerzos del sistema educativo y la familia puede tener como resultado una sociedad más pacífica y cohesionada. La paz no se logra solo a través de la ausencia de conflictos, sino mediante el establecimiento de relaciones humanas basadas en el respeto mutuo, la justicia y la cooperación. Una cultura de paz implica la creación de un ambiente donde las diferencias sean celebradas, los derechos humanos sean respetados y los conflictos sean resueltos de manera no violenta.

Según la UNESCO, la educación para la paz debe ser entendida como un proceso continuo que fomente la convivencia pacífica y la resolución de conflictos. Es fundamental que tanto las escuelas como las familias enseñen a los niños y jóvenes a reconocer y valorar la diversidad, a comprender que el diálogo es la herramienta más poderosa para resolver desacuerdos y a practicar la empatía en sus interacciones cotidianas.

El camino hacia una mejor educación, que dé como resultado una cultura de paz, requiere un esfuerzo conjunto y coordinado entre el sistema educativo y la familia. Ambos deben trabajar de la mano para promover valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la resolución pacífica de conflictos. Si el sistema educativo se convierte en un espacio inclusivo y transformador, y si las familias fomentan un ambiente de apoyo y amor, el resultado será una generación capaz de vivir en armonía y contribuir a la construcción de un mundo más justo y pacífico.

Como señala el filósofo y pedagogo John Dewey, "la educación no es solo un proceso de aprender contenidos, sino un proceso de vivir juntos". Solo a través de un enfoque integral y colaborativo podemos garantizar que la educación no solo forme a individuos competentes, sino también a seres humanos conscientes de su papel en la construcción de una cultura de paz global.

La reforma a la LFT: ¿un paso hacia el autoritarismo?

La reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la autonomía institucional. Propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma busca prohibir la difusión de propaganda política extranjera en medios nacionales, una medida motivada por la transmisión de una campaña antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos en Televisa sin conocimiento previo del gobierno mexicano.

La propuesta establece sanciones económicas de hasta el 5% de los ingresos de concesionarios que transmitan contenido político extranjero, salvo fines culturales o turísticos. Además, se contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), centralizando funciones clave como la gestión del espectro radioeléctrico y la supervisión de emisiones.

Si bien la intención de proteger la soberanía nacional es comprensible, la concentración de poder en una nueva agencia bajo el control del Ejecutivo plantea serias preocupaciones sobre la independencia institucional y la posible politización de la regulación de los medios. El IFT, como órgano autónomo, ha sido fundamental para garantizar la competencia en el sector y la pluralidad informativa. Su desaparición podría representar un retroceso en la supervisión imparcial de los medios y una amenaza a la diversidad de voces en el país.

La centralización del control sobre los medios de comunicación y la posibilidad de sancionar a concesionarios por transmitir contenido no alineado con las políticas gubernamentales podrían abrir la puerta a prácticas autoritarias similares a las observadas en regímenes como el de Venezuela. Allí, el control estatal de los medios ha sido utilizado para silenciar a la oposición y restringir el acceso a información diversa. Aunque la reforma mexicana no establece censura previa, la concentración de poder en una agencia gubernamental podría facilitar la implementación de medidas restrictivas a la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional.

Por si fuera poco, en la pasada asamblea del partido Morena, el escritor y activista Paco Ignacio Taibo II ha propuesto la expropiación de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, debido a una deuda fiscal de más de 63 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El domingo 4 de mayo, en una intervención sorpresiva ante el máximo órgano político de Morena, Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y figura cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó la sugerencia de abrir la discusión sobre la posibilidad de nacionalizar TV Azteca. Argumentó que se trataba de una cuestión de “salud nacional”, aludiendo al poder mediático que concentra el canal propiedad de Salinas Pliego.

Ese simple comentario “encendió las redes sociales”, pues las hordas de “chairos” apoyaron inmediatamente la propuesta, en tanto que los “derechairos o fachos” (recuérdese que en este país eres de un lado o de otro), “se rasgaron las vestiduras” diciendo que así empezó Venezuela.

Aunque fue más un gesto ideológico que una propuesta técnica, sus palabras resonaron en un momento clave: el contexto de la inminente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta reforma en puerta, cualquier mención a los grandes medios privados se vuelve combustible político.

Por su parte, Salinas Pliego ha respondido a la propuesta calificándola como una distracción ante la crisis económica que enfrenta el país y defendiendo su derecho a utilizar su fortuna como lo considere adecuado.

Este debate pone de manifiesto las tensiones entre la responsabilidad fiscal de las grandes empresas y las políticas públicas orientadas a la justicia social. La propuesta de Taibo II refleja una postura crítica hacia las prácticas empresariales que, según él, perpetúan la desigualdad, mientras que la respuesta de Salinas Pliego subraya la defensa de la propiedad privada y la autonomía empresarial.

La reforma propuesta debe ser analizada con cautela, considerando sus posibles implicaciones para la democracia y la libertad de expresión en México. Es esencial que cualquier medida destinada a proteger la soberanía nacional no se utilice como pretexto para restringir derechos fundamentales. Es imperativo abrir espacios de diálogo y consulta con diversos sectores de la sociedad para garantizar que las reformas legislativas fortalezcan la democracia y no la debiliten.

En este contexto, es crucial recordar que la libertad de expresión y la pluralidad informativa son pilares fundamentales de una sociedad democrática. Cualquier intento de restringir estos derechos debe ser evaluado con rigor y transparencia para evitar caer en prácticas autoritarias que perjudiquen el bienestar y la libertad de los ciudadanos.

Por eso cuando, el pasado lunes 5 de mayo, en una entrevista que me hizo el favor de hacerme el periodista Evaristo Torres en su noticiario “Cadena Sur”, cuando me preguntó si existe libertad de expresión en México, le contesté que “en este momento sí, pero en unos años quién sabe”.

La plática se llevó a cabo con motivo de la celebración del 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa (también conocido como Día de la Libertad de Expresión) porque fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, a iniciativa de la UNESCO.

Esta fecha conmemora la Declaración de Windhoek, firmada el 3 de mayo de 1991 en Namibia, durante un seminario de periodistas africanos organizado por la UNESCO. En dicha declaración se reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de cualquier sociedad democrática.

Aunque el nombre técnico es Día Mundial de la Libertad de Prensa, en muchos países —como México— se le asocia o se le llama también Día de la Libertad de Expresión, aunque México tiene además su propio Día Nacional de la Libertad de Expresión el 7 de junio.

Sin embargo, coincidimos con Evaristo Torres que esa fecha ya debe quedar en el olvido, pues se hizo tradición porque cada año el 7 de junio el presidente en turno y los dueños de los medios de comunicación compartían comilonas y se elogiaban mutuamente, mientras los reporteros -el eslabón más bajo de la cadena de la información- seguían tecleando como cualquier día a cambio de unos míseros pesos.

HASTA MAÑANA.

PAZ

El Papa León XIV hizo un llamado ayer a la paz mundial. “Nunca más a la guerra”, mencionó en su primer discurso dominical como pontífice ante una multitudinaria concurrencia en la Plaza de San Pedro del Vaticano. “¿Pero cuántos otros conflictos hay en el mundo?”, cuestionó tras referirse a los problemas bélicos en Ucrania, Gaza, India y Pakistán.

“Hagamos lo posible para alcanzar una paz genuina, justa y duradera lo antes posible”, dijo Robert Prevost, lo que recordó la invitación a una paz “desarmada, desarmante y perseverante” a la que aludió en su mensaje del jueves tras su asunción como papa.

El ahora Obispo de Roma se ha identificado como defensor de la dignidad humana y de la doctrina social de la Iglesia; es impulsor de agendas como la migración y los derechos de los trabajadores.

La turbulencia del momento histórico actual arroja desafíos inconmensurables. Un llamado a los líderes mundiales a la paz es un paso hacia fines y valores supremos.

Repensar la interculturalidad para contribuir a la equidad en salud de los pueblos indígenas

Blanca Estela Pelcastre-Villafuerte

La Dra. Pelcastre Villafuerte es Psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Maestría y Doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora-investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública y Coordinadora del Programa Institucional Salud de los Pueblos Indígenas, del Observatorio de la Salud de los Pueblos Indígenas y de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria. Es Investigadora Nacional Nivel 3 e integrante de la Academia de Ciencias de Morelos.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

Los pueblos indígenas de México

Cuando aludimos a los pueblos indígenas de México quizá pensemos en la diversidad de lenguas, textiles y tradiciones que los representan. Menos común es identificar el amplio conjunto de elementos étnico-históricos que caracterizan a cada uno de estos pueblos y que se traducen en cosmovisiones y prácticas.

Tampoco es común que las y los mexicanos sepamos que actualmente existen

distintos criterios para contabilizar a esta población. Ser hablante de una lengua indígena es uno de ellos, pero otro criterio muy importante que apenas fue introducido en los censos de nuestro país en el 2010 es la autoadscripción de las propias personas a algún pueblo originario. Contamos con datos del 2023 que muestran que, siguiendo el criterio lingüístico, 5.9% de la población es indígena, mientras que por el criterio de autoadscripción lo es el 30.3% (1). Es aún menos frecuente reconocer que los pueblos indígenas sistemáticamente presentan peores indicadores de salud que los del resto de la población nacional y viven mayoritariamente en condiciones de pobreza y marginación, en comparación con los no indígenas (2,3). Ejemplo de estas condiciones son las altas tasas de mortalidad materna e infantil que registran estos pueblos, la esperanza de vida que llega a ser de hasta 7 años menos que la media nacional o el hecho de que más de la mitad de la población indígena (65.2%) viva en condiciones de pobreza (4). Estos datos son persistentes a través de los años y no podemos más que preguntarnos a qué se deben.

Cultura y tradición mazahua. Figura de https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=799165

A través de la investigación, hemos podido reconocer que la principal explicación detrás de estos indicadores se encuentra en las estructuras sociales que han venido actuando históricamente, beneficiando a unas personas y desfavoreciendo a otras, generando brechas, que se hacen cada vez más profundas. Una de las consecuencias del carácter histórico de la conformación estructural de nuestra sociedad nacional es que los pueblos indígenas cuentan con un acceso limitado a bienes y servicios básicos, así como a buenas oportunidades educativas y laborales. Estos pueblos no se encuentran en esa situación debido a sus características culturales, su identidad, sus valores o sus formas locales de organización social, sino por otros factores.

Las personas indígenas han tenido menos oportunidades, por años han ocupado los últimos peldaños de la jerarquía social, y son objeto de ideologías y prácticas de discriminación y racismo, que se han normalizado en nuestra sociedad. Por discriminación se entiende aquí dar y/o recibir un trato desfavorable o de desprecio (5) y por racismo se entiende aquí la exclusión que se hace por el color de la piel o la identidad étnica. De modo que todas estas razones son suficientes para considerar estas condiciones como injustas e inequitativas.

(In) Equidad en salud

Para conseguir ser atendidas con calidad (y calidez) frente a una necesidad en salud, algunas personas indígenas deben encarar una serie de barreras de diferente tipo, por ejemplo, culturales (como hablar un idioma distinto), económicas (no contar con recursos para el pago de transporte y/o de medicamentos), o geográficas (vivir en zonas de difícil acceso o mal comunicadas). La ubicación de las comunidades indígenas, que generalmente se encuentran alejadas y con limitados medios de transporte, hace difícil que en sus comunidades haya presencia permanente de personal de salud que brinde atención continua a esta población en los centros de salud ubicados en esas regiones, generalmente rurales. Por ello, frente a los elevados costos que representa la atención médica privada, muchas personas que viven en estos lugares aceptan sus malestares, palian sus dolencias con algunos remedios naturales o consultan a médicos tradicionales, como única opción. Por la afinidad cultural de estos prestadores de salud con la población indígena, ellos representan un recurso de atención de más fácil acceso para ella, máxime cuando la lengua es el principal obstáculo identificado para el acceso a los servicios de salud (6).

El reconocer que “el piso no está parejo” para todas las personas en la sociedad debería ser el primer paso para avanzar hacia la equidad. Los rezagos en salud de las poblaciones indígenas requieren de un abordaje integral, que considere no solo las características culturales de las comunidades indígenas, sino sobre todo tome en cuenta los determinantes socioeconómicos y geográficos que juegan en su contra y que son responsables en buena medida de las escasas oportunidades que tienen para estar sanos y tener bienestar. Estos determinantes son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud (7).

Este abordaje integral requiere una renovada política pública intercultural de salud. Es decir, una política que tanto en su diseño como en su implementación tome en cuenta las distintas características culturales de los diversos sectores del país, y que reconozca el carácter estructural, sistémico, de las brechas en salud, debidas a la relación altamente asimétrica entre los pueblos indígenas y la cultura mayoritaria nacional. El personal de salud, bajo esta perspectiva intercultural, debe tener muy en cuenta no sólo la asimetría de carácter socioeconómico y de acceso a derechos y oportunidades entre sus usuarios indígenas y no indígenas. También debe considerar con mucho cuidado las diferencias culturales que existen entre ambos, e incluso entre los primeros y los propios prestadores de servicios.

Dicho de otra manera, cuando el personal médico tiene enfrente a una persona, debería preguntarle si pertenece a un pueblo indígena y a cuál de ellos, si habla un idioma distinto al español y si necesita traducción; preguntarle cuáles son las principales costumbres y prácticas de salud en su comunidad, tratarla con respeto, llamarla por su nombre y apellido como a cualquier otra persona, hacerla sentir relajada, y brindarle toda la información que necesite. Al mismo tiempo debería explorar si en el lugar donde ella vive hay acceso a agua potable, electricidad, servicios urbanos, si tiene estudios y hasta qué grado cursó, si vive sola o con otras personas, si acudió por voluntad propia, etc.

Lo anterior fortalecería esta perspectiva intercultural y contribuiría a fortalecer la calidad de la atención, objetivo que está expresado tanto en el Programa de Trabajo del Sector Salud 2024-2030 (8), como en el Plan Nacional de Desarrollo (9) de la presente administración, que señala la salud de la población como una prioridad, y busca garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todas y todos. Los derechos de las comunidades indígenas es uno de los ejes transversales de este Plan.

En México no hemos integrado asertivamente una perspectiva de equidad en las políticas públicas, que tenga como objetivo central reducir las desigualdades injustas y evitables (10). Tampoco reconocemos plenamente el daño a la salud que el racismo acarrea, y no hemos podido garantizar un trato digno y respetuoso a quienes son víctimas de este sistema estructural de opresión en el espacio de los servicios de salud. Desarrollar un sistema público de salud verdaderamente intercultural puede ser la vía a través de la cual se hagan posibles, en materia de salud, estos objetivos.

¿Cómo se ha entendido la interculturalidad en salud?

A partir de la década de los 90, la política de interculturalidad en salud ha sido la respuesta de los gobiernos de América Latina para tratar de mejorar la relación de los servicios de salud biomédicos con los pueblos indígenas de la región (11). Se entiende por salud intercultural o interculturalidad en salud el conjunto de acciones basadas, en primer lugar, en la toma de conciencia de la cultura del paciente o persona usuaria de los servicios de atención a la salud para poder, a partir de esta comprensión, incorporar la cultura en el proceso de atención a la salud (12).

La interculturalidad implica una relación en la que personas de diversos grupos poblacionales que son diversos desde el punto de vista étnico-cultural se vinculan, compartiendo espacios territoriales, lingüísticos y jurídicos, fomentando la horizontalidad, la comunicación, el respeto, la inclusión, la equidad y la reciprocidad, entre otros aspectos (13).

Este concepto considera que el encuentro de personas de grupos distintos desde el punto de vista étnico-cultural, es un acercamiento equilibrado. Lamentablemente, en los hechos este equilibrio no puede darse porque hay un desequilibrio de facto. Esto es, de entrada, los pueblos indígenas no gozan de igualdad de derechos frente a personas no indígenas, que en nuestro país suelen ser catalogadas por el Estado como “mestizas”. La horizontalidad y reciprocidad no pueden darse en estas circunstancias. Generalmente hay pocos esfuerzos unificados para facilitar la comunicación. Y la inclusión, cuando se da, suele darse de una manera en la que se reitera la desigualdad entre las partes.

En México y América Latina han predominado dos perspectivas de interculturalidad: la relacional y la funcional. La primera hace referencia al contacto e intercambio entre culturas distintas, pero esta mirada oculta el conflicto y los contextos de poder y dominación en los que tienen lugar esas relaciones. La segunda reconoce la diferencia cultural, con la finalidad de fomentar la inclusión en la estructura social establecida. Sin embargo, ninguna de estas perspectivas toca las causas de la desigualdad ni propone cómo afrontarlas.

En México, la política asume que la interculturalidad alude únicamente a las poblaciones indígenas y se ha centrado en el desarrollo de competencias y adecuaciones espaciales dentro de los servicios de atención a la salud, pretendiendo una interacción armoniosa, sinérgica y de enriquecimiento mutuo entre las personas indígenas y el personal de salud. No obstante, las acciones que se han implementado -etiquetadas como interculturales-, como la silla de parto vertical o los hospitales mixtos, parecen atribuir los rezagos de los pueblos indígenas a sus características culturales (14).

Un elemento sustantivo de la política de interculturalidad en salud vigente ha sido el “rescate” de la medicina tradicional, una acción que parece responder a la diversidad cultural, pero no necesariamente atiende las desigualdades. De este modo, las acciones implementadas desde esta política no han contribuido significativamente a la equidad y al ejercicio del derecho a la salud, como lo demuestran las persistentes brechas que se registran y desfavorecen a estas poblaciones (15).

Las desigualdades estructurales y las prácticas de discriminación y racismo hacia las poblaciones indígenas, históricamente determinadas y vigentes en el mundo contemporáneo interpelan a los sistemas de salud y demandan la necesidad de construir una noción de interculturalidad, que al mismo tiempo reconozca las diferencias culturales y atienda las brechas de desigualdad. Esto exigiría el diseño de acciones en salud basadas en una interculturalidad crítica. Este tipo de interculturalidad afirma la necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras y las condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, la inferiorización, la racialización y la discriminación (11).

Los nahuas de Morelos. Figura de https://www.gob.mx/inpi/articulos/etnografia-de-los-nahuas-de-morelos

Inquietudes presentes, respuestas pendientes

El trabajo que he realizado con pueblos indígenas del estado de Morelos y otras regiones del país me ha llevado a preguntarme si es suficiente el sentido de justicia que mueve a la acción para justificar una intervención en salud en estas poblaciones. Como profesional de la salud pública reconozco que el personal médico ha sido formado bajo una visión occidental, no indígena, sobre el proceso salud-enfermedad-atención. Aunque puedo reconocer más discrepancias que coincidencias entre esta visión y aquella de los pueblos indígenas hacia ese mismo proceso, considero que el sistema de salud y las personas que trabajamos en el ámbito de la salud pública, tenemos una responsabilidad frente a estos pueblos, que consiste en contribuir a eliminar las barreras para el acceso a la atención de la salud, debidas a las estructuras sociales de desigualdad. No hay que olvidar que el incremento de riesgos a la salud para estas poblaciones se debe en parte a la creciente “disponibilidad” de productos del mundo capitalista-occidental, en los territorios indígenas, como, por ejemplo, las bebidas azucaradas y otros alimentos chatarra que han sido introducidos hasta en las comunidades más remotas; adicionalmente, el uso indiscriminado de plaguicidas, los proyectos de minería a cielo abierto y la sobreexplotación del recurso hídrico, son ejemplos de lo que se conoce como racismo ambiental (16) y son prácticas que debemos detener como parte de esta responsabilidad.

Sólo desde una acción social organizada que parta de una interculturalidad crítica se puede llevar a buen puerto este compromiso. Sin embargo, hoy en día, el concepto de interculturalidad es polisémico como lo hemos visto, de manera que una diversa gama de acciones – desde el activismo político hasta el rescate de la medicina tradicional– puede ser calificada como “intercultural”. Pero interculturales deberían ser también aquellas acciones encaminadas a transformar las condiciones de injusticia social. Por ello la invitación a repensar esta noción.

Debemos darle un nuevo contenido al concepto de interculturalidad en el ámbito de la salud. La acción en este sentido debe ir más allá de propiciar encuentros entre los modelos médicos o de generar acciones monoculturales en salud hacia las poblaciones indígenas. Como hemos visto, lo intercultural no es sinónimo de lo tradicional o indígena, ya que intercultural es todo aquello que es producto de la relación de dos o más culturas. La base de la inter-cultura no sólo es el reconocimiento de lo diferente, sino, sobre todo, la idea de que los diversos polos de la diversidad deberían poder complementarse, vincularse, comunicarse, y, desde este ejercicio, contribuir a la afirmación de las identidades, sin que dicha afirmación se vuelva esencialista y por lo tanto excluyente.

¿Son realmente interculturales, desde una perspectiva crítica, las acciones que desde el sistema de salud se han implementado para la atención de las poblaciones indígenas? No me lo parece. A pesar del discurso respetuoso de la diversidad cultural, en México tenemos un sistema de salud basado en una visión biomédica, medicalizada y fragmentada (14), y uno de los principales obstáculos para romper con esta visión es el propio gremio médico (17). Las acciones que se han emprendido para atender las que creemos son las necesidades de salud de los pueblos indígenas son acciones basadas en una visión parcializada. Partimos de una forma de organización específica, con una infraestructura particular que es acorde con la perspectiva biomédica, que parte de una visión sobre la salud y la enfermedad distinta a la indígena, inserta en un sistema que atiende y se preocupa por planificar, por cumplir con indicadores, por responder a necesidades normativas. Intentamos construir puentes entre la población indígena y los servicios de salud, pero esos puentes nunca se cruzan en ambas direcciones, solo se construyen para que la población indígena se acerque a los servicios de salud, eso, lejos de favorecer la equidad, únicamente contribuye a ratificar el poder hegemónico del modelo biomédico.

El esfuerzo para integrar en la atención en salud a la medicina tradicional y a la alópata (modelo de hospital mixto), ha sido infructuoso porque, a diferencia de otras regiones como Alaska, Nueva Zelanda, Australia o Canadá, en México las minorías étnicas y las poblaciones no indígenas mantienen una relación desigual de poder, que se refleja en la subordinación del modelo tradicional frente al biomédico.

Los servicios de atención son el mejor espacio para el ejercicio del derecho a la salud, pero en realidad ese espacio es limitado para operacionalizar todo lo que una perspectiva de interculturalidad crítica podría ofrecer.

Conclusiones

Debemos seguir repensando la interculturalidad en salud. Ésta no puede basarse en el predominio de un modelo sobre otro. Debe sobre todo superar la visión culturalista y enfocarse en las estructuras que generan las desigualdades en salud, para que se trabaje alrededor de la acción transectorial para transformar esas condiciones, pues la salud de las poblaciones tiene una determinación multicausal que incluye aspectos culturales, pero también económicos, políticos y sociales.

Los servicios de salud se fortalecen a través de la implementación de acciones que respondan a la diversidad cultural de las poblaciones que atienden; pero las poblaciones se benefician de políticas públicas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y que permitan “emparejar el piso”.

Referencias

- Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2023.

- Pelcastre-Villafuerte BE, Meneses-Navarro S, Sánchez-Domínguez M, Meléndez-Navarro D, Freyermuth-Enciso G. (2020). Condiciones de salud y uso de servicios en pueblos indígenas de México. Sal Pub Mex, 62:810-819.

- Montenegro RA, and Stephens C. (2006). Indigenous health in Latin America and the Caribbean. Lancet, 367: 1859-69.

- (16 de enero de 2025). Medición de pobreza 2022. [Archivo PDF]. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2022/Pobreza_multidimensional_2022.pdf

- ¿Qué es la discriminación?. https://www.conapred.org.mx/discriminacion-en-mexico/que-es-la-discriminacion/

- Datos del diagnóstico cualitativo “Identificación de un modelo de atención a la salud para adultos mayores en zonas indígenas”. Proyecto de investigación financiado por CONACYT-Fondos Sectoriales SALUD-2008-01-87123.

- Ortiz-Prado E, Begay RL, Vasconez-Gonzalez J, and Izquierdo-Condoy JS. (2024). Editorial: Promoting health and addressing disparities amongst Indigenous populations. Front. Public Health, 12:1526515.

- Gobierno de México. Programa de Trabajo del Sector Salud 2024-2030.

- Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

- Pelcastre-Villafuerte BE, Meneses-Navarro S, Sánchez-Domínguez M, Rueda Neria C, Leyva Flores R. Equidad en el acceso a los servicios de salud. En Rivera Dommarco J, Barrientos Gutiérrez T, Oropeza Abúndez C. Síntesis sobre políticas de salud. Propuestas basadas en evidencia. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021.

- Viaña J, Tapia L y Walsh C. Construyendo Interculturalidad Crítica. III – CAB, 2010.

- Carreazo J. (2004). Salud Intercultural: Atisbos de un enfoque multidisciplinario. Paediatrica 6(2): 101-107

- Almaguer A, Vargas V, García H. (coords.). Interculturalidad en Salud. Experiencias y aportes para el fortalecimiento de los servicios de salud. México, D.F.: Secretaría de Salud/Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, 2014.

- Menéndez EL. (2016). Salud intercultural: propuestas, acciones y fracasos. Ciência & Saúde Coletiva 21(1): 109-118.

- Leyva-Flores R, Infante-Xibille C, Gutiérrez JP, Quintino-Pérez F. (2013). Inequidad persistente en salud y acceso a los servicios para los pueblos indígenas de México, 2006-2012. Sal Pub Mex, 55(Supl. 2), S123-S128.

- Coimbra C. Minorías étnico-raciales, desigualdad y salud: consideraciones teóricas preliminares. En Bronfman M y Castro R. (coords.) Salud, cambio social y política. Perspectivas desde América Latina. México: EDAMEX, 1999.

- Castro R. (2014). Génesis y práctica del habitus médico autoritario en México. Rev Mex Sociol, 76(2):167-97.

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.

Un exterminador de termitas descubierto recientemente es mejor, más específico y no daña a los humanos

Un estimado colega nos comparte el presente artículo escrito por Jules Bernstein, publicado el 6 de mayo de 2025 en el boletín digital de noticias de la el University of California – Riverside (UCR), y traducido por nosotros para este espacio. Veamos de que se trata…

Las termitas de la madera seca, las que se esconden en estructuras de madera, mudan de piel unas siete veces a lo largo de su vida. Investigadores de la UC Riverside han descubierto que una sustancia química que les impide desarrollar nuevos exoesqueletos también acabará con la infestación de su hogar.

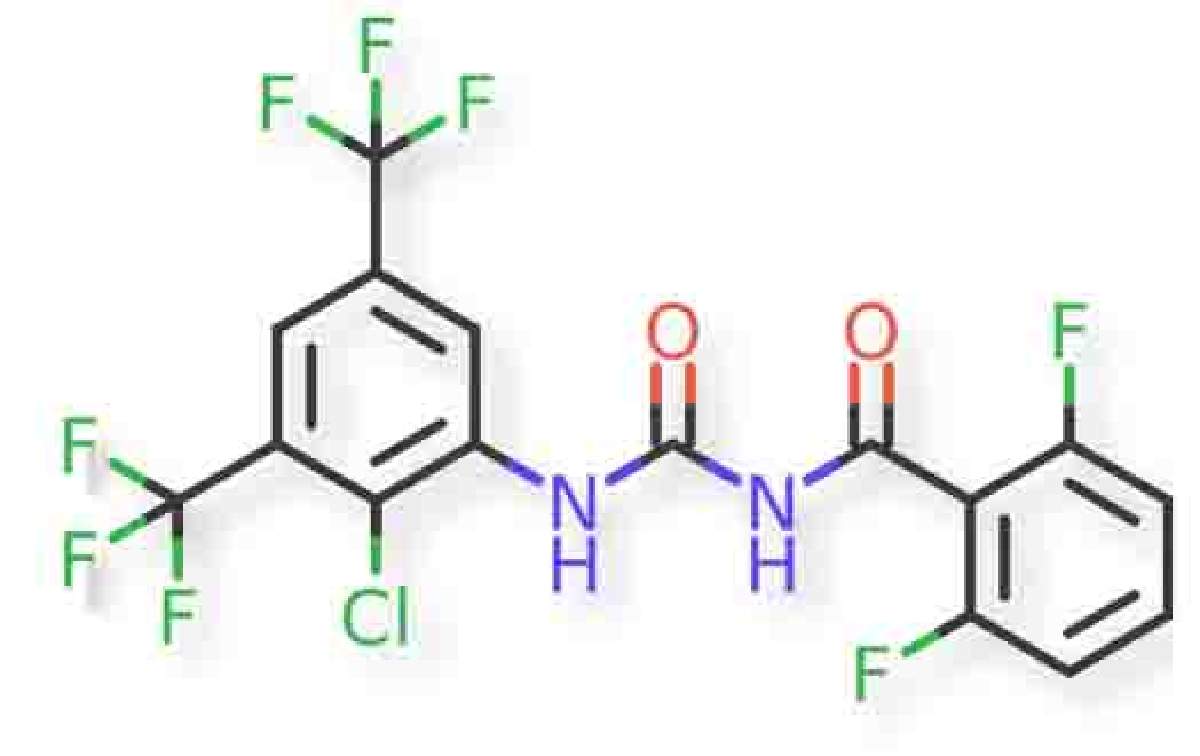

La sustancia química, bistriflurón, y su capacidad para eliminar aproximadamente el 95 % de una colonia de termitas sin efectos secundarios en los mamíferos, está documentada en un artículo publicado en el Journal of Economic Entomology.

"Esta sustancia química es más respetuosa con el medio ambiente que las utilizadas tradicionalmente para las infestaciones de termitas de la madera seca", afirmó Nicholas Poulos, autor correspondiente del artículo y estudiante de doctorado del Departamento de Entomología de la UCR. "Es específica para insectos y no daña a los humanos".

A diferencia de los humanos, cuyos esqueletos se encuentran en el interior de su cuerpo, las termitas poseen exoesqueletos externos que las protegen de los elementos. El componente principal de estos esqueletos externos es la quitina, que también se encuentra en las paredes celulares de los hongos, las escamas de los peces y los picos de calamares y pulpos. La quitina también proporciona resistencia mecánica a los exoesqueletos de los insectos, haciéndolos aptos como armadura y como puntos de inserción muscular.

Mientras las termitas se preparan para mudar de piel, algo que deben hacer para crecer, también producen quitina para crear el nuevo exoesqueleto. El bistriflurón les impide hacerlo.

"Una vez que las termitas alcanzan cierta etapa, tienen que mudar de piel. No pueden evitarlo", explicó Dong-Hwan Choe, profesor de entomología de la UCR y autor principal del artículo. "Con una dosis letal de esta sustancia química, intentarán desprenderse de su antiguo exoesqueleto, pero no tendrán uno nuevo listo para protegerlas". Los investigadores observaron que el bistriflurón inicialmente ralentiza a las termitas, reduciendo su actividad alimentaria. Finalmente, les impide mudar y mueren. Este es uno de los primeros estudios, según Choe, que analiza el impacto de los inhibidores de quitina en las termitas de la madera seca.

"Se ha utilizado con éxito en termitas subterráneas, que también son plagas estructurales importantes", explicó Choe. "Pero las termitas nativas de la madera seca del oeste también son importantes, especialmente en California".

A medida que las termitas se alimentan de la madera tratada con bistriflurón, también propagan el producto químico a otros miembros de la colonia. El colapso total ocurre en aproximadamente dos meses, lo cual es más lento que otros métodos, pero ofrece ciertas ventajas además de una menor toxicidad.

"Creemos que este método de tratamiento localizado puede eliminar una colonia más grande y propagarse con mayor facilidad que los métodos actuales de control de termitas", dijo Choe. "No es necesario aplicar demasiado para obtener un buen resultado. Los inhibidores de la síntesis de quitina son prometedores como tratamiento localizado para las termitas de la madera seca".

La fumigación tradicional no solo es tóxica para los humanos y estresante (requiere que las personas guarden toda su comida en bolsas y se muden de su hogar), sino que tampoco evita que las termitas regresen.

"Estrategias de bajo impacto como esta se convertirán en una opción atractiva en muchos casos. Además, el producto químico puede permanecer activo en la madera durante un tiempo, lo que podría brindar protección contra futuras infestaciones", dijo Choe.

El laboratorio de Choe había descubierto previamente una forma potente, pero no tóxica, de atraer a las termitas de la madera seca del oeste hacia su destrucción. El pineno, una sustancia química de olor agradable que liberan los árboles forestales, les recuerda a su alimento. Siguen el aroma hasta la madera tratada con insecticida.

"Observamos diferencias significativas en las tasas de mortalidad utilizando solo insecticida en comparación con el insecticida con pineno", afirmó Choe. "Sin pineno, obtuvimos una mortalidad de alrededor del 70 %. Al añadirlo, superó el 95 %".

En el futuro, los investigadores están buscando maneras de facilitar la aplicación del bistriflurón a la madera. Para la investigación descrita en el artículo, el producto químico se disolvió en acetona y se aplicó a la madera. Sin embargo, en la práctica, este disolvente no es recomendable porque es inflamable y huele mal.

"Estamos trabajando para que sea más viable su aplicación práctica en situaciones reales", afirmó Poulos.

Es probable que los propietarios acojan con agrado esta innovación, ya que esta especie

de termita causa muchos daños. Son endémicas del norte de México y California, pero a medida que el clima se calienta, su área de distribución se está expandiendo hacia el norte, a zonas que antes no habitaban.

"A medida que transportamos madera por todo el mundo, las termitas se desplazan constantemente a nuevas ubicaciones. Si el clima les resulta favorable, el problema se propagará", afirmó Choe. "En zonas donde estas termitas son comunes, es solo cuestión de tiempo antes de que las viviendas se infesten, por lo que este estudio es un buen primer paso hacia estrategias alternativas para controlarlas".

Fuente: https://news.ucr.edu/articles/2025/05/06/discovery-better-more-targeted-termite-terminator

Se ha dado respuesta a planteamientos de alumnas de Escuela Normal Rural de Amilcingo: IEBEM

*En el marco de las atribuciones correspondientes a la autoridad educativa estatal*

*Se liberaron las vialidades que se encontraban bloqueadas a la altura del plantel, sobre la autopista Siglo XXI*

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que como resultado del diálogo permanente con la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural “General Emiliano Zapata” de Amilcingo se ha dado respuesta a los planteamientos realizados por las alumnas, en el marco de las atribuciones correspondientes a la autoridad educativa estatal.

Derivado de estos acuerdos, las vialidades que se encontraban bloqueadas a la altura del plantel, específicamente sobre la autopista Siglo XXI, han sido liberadas, lo que ha permitido restablecer el tránsito habitual en beneficio de las y los usuarios de esta importante vía de comunicación federal.

La autoridad reiteró que la mesa de trabajo con la comunidad normalista permanece abierta y que existe plena disposición para atender, con prontitud y seriedad, cualquier planteamiento adicional que contribuya a fortalecer las condiciones de bienestar y desarrollo educativo dentro de esta institución formadora de docentes.

El IEBEM reafirmó "su compromiso con el respeto a los derechos de las estudiantes, a través del diálogo como vía de solución y con el fortalecimiento de la educación pública como base para el desarrollo de la entidad".

Concluye exitosamente donación multiorgánica en Hospital Regional del ISSSTE en Morelos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que la madrugada de este domingo se realizó con éxito una donación multiorgánica en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana” en Morelos.

Gracias a la generosa decisión de una familia que autorizó la donación de órganos de una mujer de 39 años de edad, se procuraron un hígado y dos riñones, mismos que fueron trasladados al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” en la Ciudad de México, donde beneficiarán a dos pacientes en espera de un trasplante.

Los riñones serán utilizados en un trasplante en bloque, mientras que el hígado se destinará a otro paciente en el mismo centro hospitalario. Un equipo médico llegó para sumarse al personal especializado del hospital y llevar a cabo el procedimiento, que concluyó satisfactoriamente, informó el Dr. Luis Raúl Meza López, director del Hospital Regional “Centenario de la Revolución Mexicana”.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, exhort{o a la población a sumarse a la cultura de la donación de órganos, al señalar que este acto representa una oportunidad de vida para miles de personas que se encuentran en lista de espera.

El ISSSTE, que continúa fortaleciéndose como parte del segundo piso de la cuarta transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó "su compromiso con la salud, promoviendo acciones solidarias como la donación de órganos, que simbolizan un nuevo comienzo para quienes más lo necesitan".

Emiliano Zapata celebra a las madres con gran concierto de Bronco y emotivas sorpresas

“Ustedes, mamás, son una parte fundamental en la construcción de una mejor sociedad. Es importante reconocer su esfuerzo y su labor”, expresó el alcalde Santos Tavarez García durante la celebración del Día de la Madre en Emiliano Zapata.

En un ambiente lleno de alegría, música y reconocimientos, el presidente municipal, en compañía de la presidenta del Sistema DIF Municipal, Yareli Cárdenas Maldonado y su cabildo, encabezó el emotivo festejo realizado en el estadio "General Emiliano Zapata Salazar", donde se dieron cita más de cinco mil personas.

La tarde estuvo marcada por una convivencia inolvidable, en la que cientos de madres zapatenses participaron en rifas de electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, planchas y varias motonetas, como muestra de agradecimiento por su entrega diaria.

Entrada la tarde, el esperado concierto del grupo Bronco desató la euforia entre las asistentes, quienes corearon a todo pulmón éxitos como "Mírala, mírala", "Zapatos de tacón" y "Se murió mi amigo Bronco", en un viaje musical lleno de nostalgia y alegría.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal Yareli Cárdenas Maldonado, expresó: “Las madres son el corazón de nuestros hogares. Gracias por su amor, por su fuerza, por nunca rendirse. Este día es para ustedes, porque merecen todo y más”.

Con este evento, el gobierno municipal de Emiliano Zapata refrendó "su compromiso de seguir impulsando espacios de reconocimiento y bienestar para las familias, especialmente para quienes son el alma de los hogares: las mamás".

Denisse de Kalafe revela que escribió 'Señora, Señora', su icónica canción del Día de las Madres, en una bolsa de papel

La canción Señora, Señora, interpretada por millones cada 10 de mayo en México y en otras partes del mundo, es uno de los himnos más representativos para celebrar el Día de las Madres.

Sin embargo, pocos conocían hasta ahora la historia detrás de su creación, la cual fue revelada por su autora, Denisse de Kalafe, en una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón.

La cantautora brasileña compartió que la inspiración para Señora, Señora nació de una conversación telefónica con su madre, quien la alentó a seguir sus propios caminos y decisiones. Ese momento, cargado de emociones y complicidad, desencadenó en Denisse un impulso creativo tan fuerte que, al colgar, se dirigió directamente al piano.

Fue entonces cuando comenzó a componer la canción de manera espontánea, casi como si le dictaran las palabras al oído.

“El tema me llegó completo. Fue como si algo divino me estuviera susurrando la letra”, explicó.

Sin tener papel a la mano, improvisó escribiéndola en una bolsa de pan que encontró en casa, utilizando un lápiz que tenía a la vista. Así nació una de las composiciones más entrañables de la música en español.

En ese momento, Denisse no pensaba incluir la canción en su carrera profesional. La veía como algo muy personal, escrito desde el corazón para su madre, por lo que la guardó. Sin embargo, durante la producción de un nuevo disco, el productor le pidió más temas para completar el álbum. Fue entonces cuando su representante sugirió que mostrara esa canción íntima, que hasta ese momento había sido un secreto.

“Yo era compositora de amor y desamor. Canté Señora, Señora y el productor rompió en llanto. Me reclamó por no haberla mostrado antes. La grabamos como relleno”, recordó.

Irónicamente, esa canción “de relleno” se convirtió en su mayor éxito y en un clásico imperecedero del Día de las Madres.

Hoy en día, Señora, Señora cuenta con millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, y ha sido versionada incontables veces. Su letra emotiva y su melodía conmovedora han tocado generaciones, convirtiéndola en una pieza infaltable en cada celebración del 10 de mayo.

Con esta revelación, Denisse de Kalafe no solo ofrece una anécdota íntima, sino que también recuerda cómo las canciones más sinceras y personales pueden trascender lo privado para convertirse en parte del alma colectiva de una sociedad.

Cardenal desmiente dramatismo del cónclave retratado en la película 'Cónclave'

Tras la reciente elección del nuevo Papa, el cardenal Vincent Nichols, líder de la Iglesia católica en Inglaterra y Gales, ofreció detalles sobre cómo fue realmente el proceso del cónclave en Roma, desmarcándolo de la tensión política y el drama retratados en la película Cónclave, estrenada meses antes del evento.

Nichols, quien participó por primera vez en este tipo de votación, describió el ambiente dentro del cónclave como “fraternal” y profundamente espiritual, en contraste con la trama del filme protagonizado por Ralph Fiennes, que imagina un escenario lleno de intrigas, alianzas secretas y presiones políticas dentro de la Capilla Sixtina.

“Fue más como un retiro espiritual que cualquier otra cosa”

Declaró el cardenal en una rueda de prensa celebrada al día siguiente del anuncio del nuevo pontífice.

El filme, basado en la novela de Robert Harris, se centra en los conflictos internos del Colegio de Cardenales durante la elección de un nuevo Papa. Con un elenco estelar que incluye a Isabella Rossellini, Stanley Tucci y John Lithgow, la película fue aclamada por la crítica y obtuvo cuatro premios BAFTA, incluyendo mejor película británica y mejor guión adaptado, además de un Oscar para el guionista Peter Straughan.

No obstante, Nichols aseguró que la realidad fue muy distinta. Según sus palabras, no hubo señales de manipulación política ni de campañas internas para favorecer a ciertos candidatos.

“Entraba a cada comida y me sentaba donde había una silla libre, junto a quien fuera. No vi grupos de presión ni gente intentando influir”, afirmó.

También recalcó que no percibió rivalidades ni tensiones entre los cardenales durante los días que pasaron reunidos en la casa de huéspedes de Santa Marta, donde permanecen aislados mientras deliberan.El cardenal británico subrayó el valor espiritual del encuentro, destacando que se vivió en un ambiente de oración y respeto mutuo.

“Había una sensación de que había algo así como un espacio sagrado y dentro de ese espacio era posible, a un nivel muy profundo, simplemente ser yo mismo. Me resultó difícil dejarlo atrás”, compartió.

Aunque el secreto que rodea al cónclave impide conocer detalles específicos sobre las votaciones y las deliberaciones, las palabras de Nichols ofrecen una imagen muy distinta a la del cine: un proceso marcado por la fe, la unidad y la serenidad, más que por el conflicto o las estrategias ocultas. Con ello, subraya también la importancia de diferenciar entre la ficción dramática y la realidad de uno de los eventos más solemnes y significativos para la Iglesia católica.

Viral versión de 'Luis Miguel metalero' sorprende con original playera colombiana

Una original playera con la imagen de Luis Miguel caracterizado como un metalero ha causado sensación en redes sociales. La prenda, creada por la marca colombiana Tropical Death, muestra al icónico cantante mexicano con un estilo completamente distinto al habitual: vestido con una chamarra de estoperoles y maquillaje facial al estilo de bandas como Ghost.

El diseño, impreso sobre una camiseta negra, incluye también el nombre de "Luismi" escrito con la tipografía clásica del metal, similar a la que usan agrupaciones del género en discos y conciertos. La publicación del lanzamiento fue compartida en Instagram, donde rápidamente se volvió viral entre sus más de 140 mil seguidores.

“La camiseta metalera de Luis Miguel llegó”,

escribió la marca en el breve video que acompañó la publicación. La propuesta no solo atrajo a fanáticos del intérprete de Culpable o no, sino también a amantes del metal, quienes elogiaron la fusión de estilos y creatividad del diseño. Algunos incluso sugirieron que otras estrellas del pop podrían tener su propia versión metalera.

Aunque no es un producto oficial, esta peculiar prenda ha reafirmado la influencia cultural de Luis Miguel, capaz de inspirar homenajes inesperados en distintas partes del mundo.

¿Te gustaría ver a otro artista con un estilo similar? Cuéntanos en la sección de comentarios.

Milán y Sasha, hijos de Shakira, debutan con su primer video musical 'The One'

Milan y Sasha, los hijos de Shakira de 12 y 10 años respectivamente, sorprendieron al mundo con el lanzamiento de su primer video musical titulado The One, estrenado el pasado 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres.

El proyecto marcó no solo su incursión oficial en el mundo de la música, sino también un homenaje emotivo a su famosa madre.

El videoclip muestra a los niños en un entorno veraniego y relajado, principalmente en la playa, acompañados de amigos y tocando en una banda casera. Uno de ellos actúa como baterista mientras el otro se encarga de la voz principal.

El video también incluye una aparición especial de Shakira, quien los acompaña brevemente en una de las escenas. Además, la producción cuenta con la participación de Mila V, una joven artista que también debuta en la música con esta colaboración.

The One destaca por su estilo pop clásico, inspirado en la música juvenil de finales de los años 90 y principios de los 2000. La canción relata la historia de un niño que se enamora por primera vez y no sabe cómo expresar lo que siente, retomando una narrativa sencilla, honesta y apropiada para su edad.

A diferencia de muchas producciones actuales enfocadas en géneros como el reguetón o los corridos tumbados, The One ha sido elogiado por ofrecer una propuesta musical fresca, inocente y nostálgica. Muchos fans aplaudieron que los niños hayan optado por una canción en inglés, destacando su dicción y fluidez, especialmente considerando que su lengua materna es el español y que han vivido gran parte de su vida en España.

Este debut forma parte de la iniciativa Let It Beat, un proyecto que busca fomentar y lanzar la carrera musical de jóvenes entre los 10 y 20 años. Con este primer paso, Milan y Sasha ya captaron la atención de la industria y del público, quienes celebran el inicio de lo que podría ser una prometedora trayectoria artística.

'Entrénate hoy para envejecer bien': cómo prepararse desde ahora para la última década de la vida

El médico y experto en longevidad Peter Attia propone un enfoque proactivo para envejecer con salud y plenitud: entrenarse hoy para tener calidad de vida en los últimos años. Durante el Festival Well del New York Times, Attia compartió su método llamado "el decatlón centenario", que consiste en identificar 10 actividades físicas importantes que una persona quiere seguir realizando en su vejez —como caminar sin ayuda, bailar, conducir o jugar con nietos— y comenzar a entrenarse para ellas desde los 40 o antes.

El médico Peter Attia, reconocido por su enfoque innovador en salud y longevidad, propone cambiar la manera en que nos preparamos para la vejez. En lugar de enfocarse solo en tratar enfermedades, Attia invita a las personas a entrenarse desde ahora para la última década de sus vidas, con el objetivo de vivirla con la mayor independencia, movilidad y bienestar posible.

Durante su participación en el Festival Well del New York Times, Attia presentó su concepto del “decatlón del centenario”, un plan personalizado que invita a imaginar qué cosas físicas te gustaría seguir haciendo a los 80 o 90 años —como caminar sin dificultad, bailar, subir escaleras, cargar a tus nietos, o sentarte y levantarte del suelo sin ayuda— y empezar desde hoy a entrenarte para lograrlo.

Según Attia, muchas personas llegan a su última década con problemas de salud evitables que limitan su calidad de vida. Por eso, insiste en la importancia de prepararse con anticipación:

“Debes ser muy consciente de cómo entrenar para esos años”, dijo.

Para muchas personas, actividades como bailar, tener vida sexual activa o mantenerse independiente son prioridades, pero todas requieren buena salud física, fuerza muscular y equilibrio.

El médico recomienda empezar en la mediana edad —a partir de los 40 años o incluso antes— con ejercicios específicos que ayuden a mantener capacidades funcionales clave, como el equilibrio, la fuerza y la resistencia. Actividades como los ejercicios con peso, el entrenamiento de saltos o rutinas que mejoran la estabilidad pueden marcar una gran diferencia con el paso del tiempo.

Attia también subraya que los beneficios más grandes se logran con pequeños cambios sostenibles: por ejemplo, una persona que duerme solo cinco horas por noche puede mejorar notablemente su salud si logra dormir siete. O alguien que no hace ejercicio, al comenzar con 90 minutos a la semana, puede reducir de forma importante su riesgo de enfermedades y muerte prematura.

Para lograr estos objetivos, recomienda llevar un estilo de vida integralmente saludable: dormir bien, alimentarse adecuadamente, manejar el estrés, y mantenerse físicamente activo. Sin embargo, hace especial énfasis en el entrenamiento de fuerza, especialmente para las mujeres, quienes al envejecer tienen mayor riesgo de pérdida ósea y muscular debido a la disminución del estrógeno.

“No solo se trata de vivir más años, sino de vivirlos bien”, afirma Attia.

“¿Alguna vez has oído a alguien decir: ‘Ojalá hubiera tenido menos músculo’?”,

preguntó con ironía durante su charla. El experto concluye que tener más fuerza y movilidad en la vejez se traduce directamente en una vida más independiente, activa y satisfactoria.

Por eso, su mensaje es claro: nunca es demasiado temprano para empezar a prepararse para el futuro. Hacerlo con intención y constancia hoy puede transformar radicalmente cómo se vive mañana.

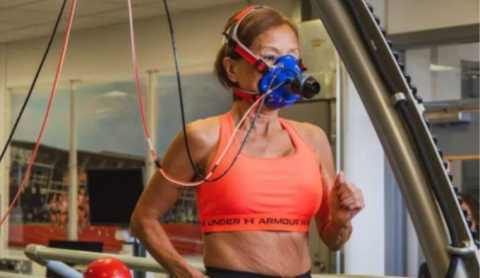

Jeannie Rice, la maratonista de 77 años que desafía la edad y asombra a la ciencia

Con 77 años, Jeannie Rice no solo rompe récords mundiales en maratones, también está ayudando a la ciencia a entender cómo envejecer de manera saludable. Esta atleta nacida en Corea del Sur y residente en Estados Unidos ha superado marcas en todas las distancias, desde los 1.500 metros hasta los 42 kilómetros, e incluso ha corrido más rápido que los hombres de su misma categoría de edad.

Rice comenzó a correr a los 35 años como una forma de mantenerse en forma, y desde entonces ha completado más de 130 maratones. En 2018, a los 70 años, rompió su primer récord mundial en Chicago. Desde entonces, ha superado varias marcas en su categoría y actualmente se prepara para competir en el maratón de Sídney, en agosto.

Su impresionante rendimiento llamó la atención de científicos europeos, quienes la estudiaron tras su participación en el maratón de Londres 2024. Los análisis revelaron que Rice tiene un VO2 máx —capacidad de absorción de oxígeno— comparable al de una mujer de 25 años, lo que la convierte en un caso excepcional para la ciencia del envejecimiento.

Además de su resistencia, los investigadores destacan su constancia: corre 80 kilómetros a la semana, seis días a la semana, mantiene una dieta balanceada, duerme bien y evita excesos. No ha tenido lesiones importantes en más de 40 años de entrenamiento.

Los expertos concluyen que su caso demuestra cómo el ejercicio constante puede preservar la salud y la autonomía en la vejez. Para Rice, el mensaje es claro:

“La edad es solo un número. No te rindas. Muévete, haz lo que amas y ponte una meta”.

Condusef lanza alerta por fraude que suplanta a institución financiera

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población sobre un esquema de fraude en Zamora, Michoacán, donde delincuentes están suplantando a la empresa Juntos Financiera para ofrecer créditos falsos y solicitar pagos por adelantado.

Según el aviso emitido el 8 de mayo, los estafadores se hacen pasar por representantes de esta institución —legalmente constituida pero sin operaciones en esa ciudad— y ofrecen préstamos inmediatos a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas. Para liberar el supuesto crédito, exigen depósitos bajo conceptos como “análisis crediticio”, “gestión administrativa” o “seguro del préstamo”.

La Condusef recordó que ninguna entidad financiera formal puede exigir anticipos para otorgar un crédito y enfatizó que Juntos Financiera no tiene oficinas ni brinda servicios en Zamora. También advirtió que este tipo de fraudes digitales es cada vez más frecuente.

Para evitar ser víctima, recomendó:

1. No pagar dinero por adelantado para obtener préstamos.

2. Verificar que las financieras estén registradas en el SIPRES.

3. No compartir datos personales con supuestos asesores sin confirmar su identidad.

4. Evitar hacer trámites financieros por redes sociales.

En caso de dudas o si se ha sido contactado por personas que dicen representar a Juntos Financiera, se puede llamar a la Condusef al 55 53 400 999 o visitar www.condusef.gob.mx.

🗞️📢 Boletín de prensa | #CONDUSEF

— CONDUSEF (@CondusefMX) May 8, 2025

Alerta Condusef sobre suplantación de identidad. Verifica siempre en el SIPRES de la Condusef la información de las instituciones financieras: https://t.co/pVwgaCd2KQ

📜🔍 Lee el #comunicado completo aquí 👉https://t.co/gkAtS1IXJq pic.twitter.com/WUecNUYWTp