La Secretaría del Bienestar las llevará a comunidades que las soliciten.

Zona sur.- Las comunidades que se organicen, sin importar si son de ciudades o rurales, podrán contar con una tienda de alimentos a bajo costo, tipo Conasupo.

La secretaria del Bienestar del estado, Silvia Salazar Hernández, comentó que tras la reunión con el nuevo organismo federal denominado “Alimentación para el Bienestar”, que ofrecerá alimentos baratos, las comunidades que lo soliciten podrán contar con un punto de venta.

“Ya podemos dar a conocer que la localidad que se organice y lo requiera inmediatamente podrá tener acceso a estos beneficios, que son los que eran anteriormente las tienditas Conasupo, hoy serán las tienditas de Alimentación del Bienestar”, explicó.

Asimismo, Salazar Hernández dijo que se expenderán productos a bajo costo, suministrados directamente de los productores que están en programas como “Sembrando Vida”.

“No hay lista (de comunidades en donde se van a instalar); va a depender de que la comunidad se organice. Si una comunidad forma su comité y pide el beneficio, inmediatamente la dependencia federal lo traerá, va a entregar alimentos para su venta; se entregan, se hace un resguardo, se hace un compromiso con quien va a estar a cargo de la venta y de ahí se hace la venta”.

Aclaró que este tema se va a llevar al Consejo de Territorios de Paz para que los promotores ofrezcan este beneficio.

En cuanto a la cantidad de productos que ofertarán, dijo que dependerá del tamaño y demanda de la localidad, así como de la cantidad que ofrezcan los productores, pero en general serán abarrotes y alimentos perecederos.

“Iremos a las localidades para hacer un diagnóstico real, para poder tener a fin de año, la realidad de cada localidad, en cada uno de los polígonos de los 23 municipios que vamos a atender este año”, explicó.

Finalmente reiteró que podrá haber tienditas en ciudades, en zonas marginadas, en donde las requieran, con productos a bajo costo porque cada uno trae su propio subsidio.

La literatura nórdica cuenta con un vasto público en la actualidad. El auge de la novela negra durante la última década en esa región de Europa ha permitido que conozcamos nuevos autores que han sido traducidos a diversas lenguas alrededor del mundo, tales como Stieg Larsson, Henning Mankell o Jo Nesbø, por mencionar tres ejemplos de la camada de autores de ese género que cobraron fama internacional a raíz de las altas ventas de sus libros y el interés del lector no sólo escandinavo, sino del resto del viejo continente y de América.

No obstante el éxito de estos autores, hay otros que a finales del siglo XIX y durante el XX crearon una obra que los situó entre los mejores y más influyentes del mundo.

En relación con ello se pueden citar casos concretos como los de los noruegos Knut Hamsun (1859-1952; Nobel en 1920) y Sigrid Undset (1882-1949; Nobel en 1928); los suecos Selma Lagerlöf (1858-1940; Nobel en 1909) y Pär Lagerkvist (1891-1974; Nobel en 1951); el islandés Halldór Laxness (1902-1998; Nobel en 1955), así como la poetisa finesa Inger Christensen (1935-2009).

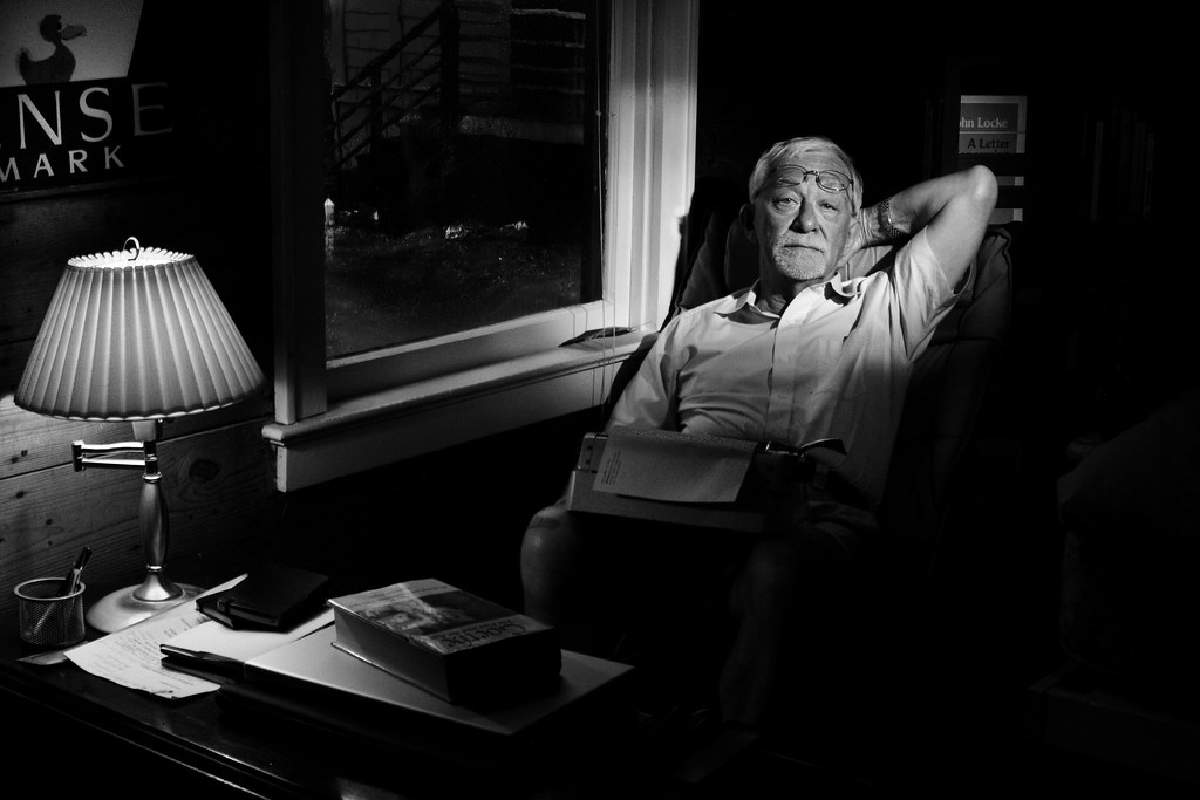

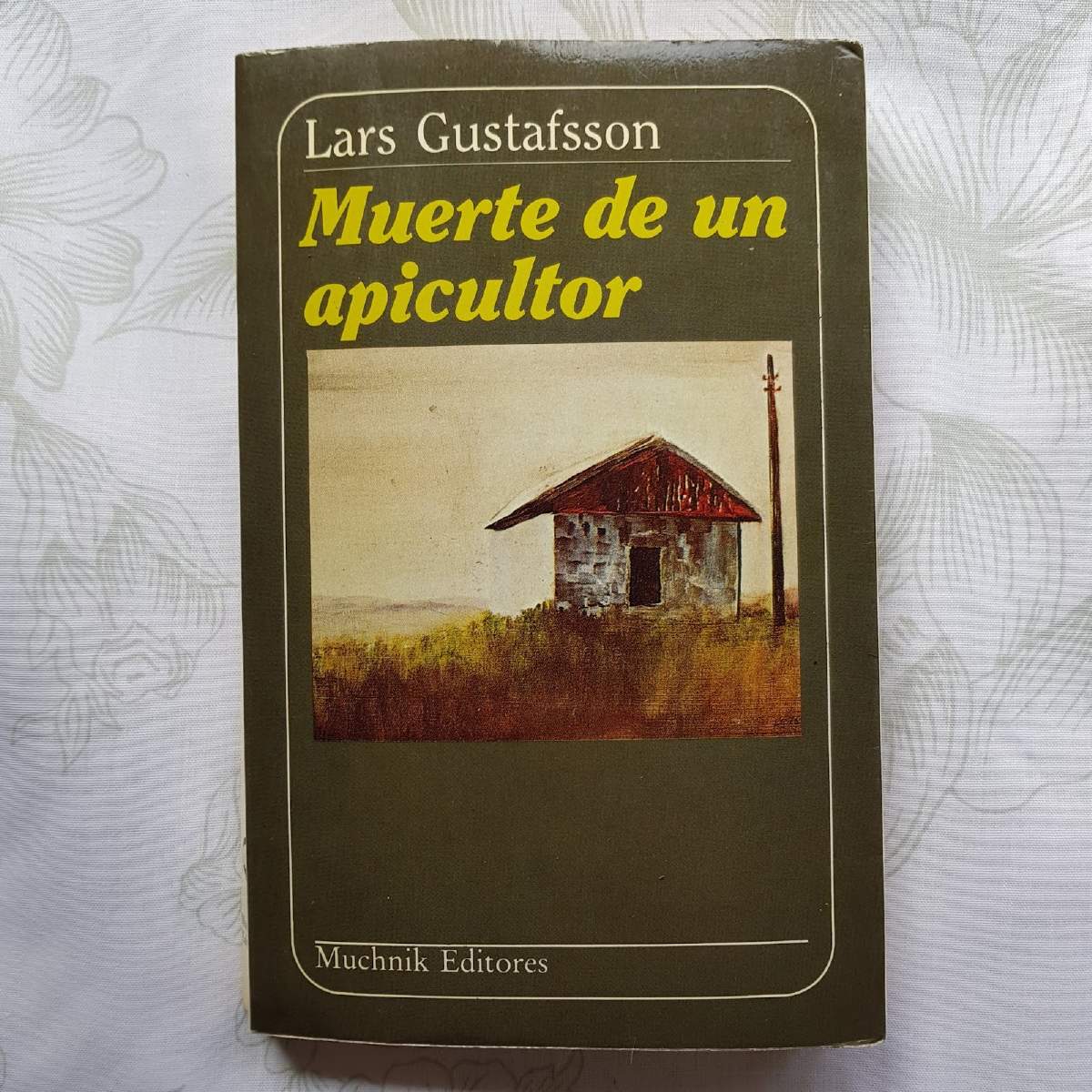

Pero en esta ocasión me voy a referir a Lars Gustafsson como un sencillo homenaje desde esta trinchera. Puntualmente, a su novela Muerte de un apicultor, considerada su obra narrativa más importante que fue publicada originalmente en el año de 1978.

En 2006, la prestigiosa editorial española Nórdica Libros lanzó una edición que fue traducida por Jesús Pardo. Se trata de una novela que da muestra del porqué Gustafsson estuvo considerado entre los candidatos a recibir el Premio Nobel de Literatura durante muchos años.

La historia está escrita en primera persona y es contada por el personaje central, un profesor jubilado que decide invertir sus recursos en colmenas para dedicarse al comercio de miel. Sin embargo, se trata de un hombre en fase terminal de cáncer.

Cierto día, después de diversos estudios médicos, el personaje –sin nombre– recibe una carta del hospital con los resultados de los análisis. Pero decide no abrirlos y prefiere leer periódicos, seguir su vida con normalidad, aun cuando es consciente del mal que habita su cuerpo.

Así, Muerte de un apicultor da cuenta de los últimos meses de vida de este hombre, quien nos habla de sus años a través de tres cuadernos: uno azul, uno amarillo y uno desgarrado, en los que hace un balance de su vida con un estilo tierno y poético, sin caer en la autocompasión.

Si bien la novela no se refiere en sí al estilo de vida de los suecos ni carga la narración a describir paisajes de ese país, sí encontramos pistas de cómo es la vida en Suecia, puntualmente en las regiones más rurales: se respira tranquilidad, el lado más cálido del hielo escandinavo.

En la historia encontramos algunos personajes que a la nostalgia del texto le suman cierto humor, un recurso que Lars Gustafsson emplea para entregarnos una historia sencilla, pero a un tiempo compleja por la temática y bella en el lenguaje.

También hay amor en la novela. No un amor meloso, sino uno que mueve al lector a valorar y reflexionar acerca de las relaciones que ha habido a lo largo de su vida. Estamos, pues, ante una historia redonda, en 201 páginas que transcurren de forma fluida, pero en calma, como un río cuyas aguas resultan mansas, aptas para sumergirse en ellas sin correr peligros.

Es una historia en la que bien vale la pena adentrarse y descubrir a uno de los autores suecos más importantes de las últimas décadas y fiel heredero de la tradición literaria de esa región del mundo.

Sirva, pues, esta invitación a los lectores para acercarse a una novela fascinante, de un autor al que se le toma cariño como al abuelo que nos cuenta historias.

TOMADA DE LA WEB

Lars Gustafsson fue galardonado con la Medalla Goethe en el año 2009.

TOMADA DE LA WEB

Muchnik Editores también publicó Muerte de un apicultor, entre varios títulos más del autor.

TOMADA DE LA WEB

Además de Nórdica y Muchnik, Akal cuenta con más de un título de Gustafsson en su catálogo.

“Cuando el poder del amor sobrepase

el amor al poder, el mundo conocerá la paz".

Jimi Hendrix

Con todo lo que está pasando en el mundo, y siempre con Estados Unidos al frente “buscando la paz”, seguimos repitiendo el ciclo en el que ha girado el mundo por muchos años. Y, en mi opinión, seguiremos así hasta que, tal vez, llegue la tercera guerra mundial, y se vayan destruyendo los países por su necedad de establecer hegemonías.

Por eso, en el ámbito político, que es el que nos aplasta a muchos pueblos, es importante resaltar, aceptar, comprender y aplicar, lo que decía San Francisco de Asís: Qué la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones.

Tenemos que aprender qué es la cultura de paz, luego estudiar que, para conseguirla, tenemos que comprender qué es lo que evita tener una cultura de paz en una sociedad determinada y los factores que hay que analizar para llegar a ella.

Johan Galtung, el padre de los Estudios para la Paz, nos legó un marco analítico invaluable para entender la complejidad de la violencia: el Triángulo de la Violencia. Este modelo desglosa la violencia en tres tipos interconectados:

Violencia Directa. Visible: Es la violencia que podemos ver y tocar. Incluye agresiones físicas, verbales, psicológicas, asesinatos, guerras, terrorismo, etc. Es la punta del iceberg, la manifestación más evidente del conflicto. Y esto comienza desde nuestras relaciones interpersonales y se acrecientan cuando comparamos una sociedad con otra.

Violencia Estructural. Invisible pero palpable: Se refiere a la violencia inherente a las estructuras sociales, políticas y económicas que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas (bienestar, libertad, identidad, supervivencia). Ejemplos: incluyen la pobreza extrema, la desigualdad, la discriminación sistémica, la falta de acceso a la salud o la educación, y las políticas injustas. Aunque no es un acto directo de agresión, causa daño y sufrimiento. Y estos factores existen en todas las sociedades, de tal suerte que dicha violencia estructural la normalizamos. Vemos gente en desgracia, pero somos indiferentes. Ejemplo, los niños en la calle limpiando vidrios o adultos mayores pidiendo limosna. El gobierno no hace nada y la sociedad tampoco. Y la vemos como algo “normal”. Es más, ni la vemos.

Violencia Cultural. Invisibilizada, pero legitimadora: Es cualquier aspecto de una cultura (religión, ideología, idioma, arte, ciencia, derecho, educación, medios de comunicación, etc.) que se utiliza para legitimar la violencia directa o estructural. Son las actitudes, creencias y valores que hacen que la violencia parezca aceptable o incluso necesaria. Por ejemplo, ideologías que justifican la guerra, la superioridad racial, el machismo o la normalización de la desigualdad.

La importancia de la cultura de paz radica en que, según Galtung, la violencia directa a menudo está arraigada en la violencia estructural y es justificada por la violencia cultural.

Para lograr una paz sostenible, no basta con detener la violencia directa; es imperativo abordar las causas subyacentes y las justificaciones culturales.

Galtung distingue dos conceptos de paz: Paz negativa: se define como la ausencia de violencia directa, es decir, la ausencia de guerra, conflictos armados o agresiones manifiestas. Es un estado de "no guerra". Si bien es un objetivo deseable, Galtung argumenta que esta paz es frágil y superficial si las violencias estructurales y culturales persisten. Es una paz que se mantiene por la fuerza o por el miedo, sin resolver las causas profundas del conflicto.

Paz Positiva: Va más allá de la mera ausencia de violencia. Implica la presencia de condiciones que promuevan la justicia social, la equidad, la cooperación, la integración y el bienestar humano. Es un estado de armonía y cooperación donde las necesidades básicas de todas las personas son satisfechas y las diferencias se manejan de forma creativa y no violenta. La paz positiva busca transformar las estructuras y culturas que generan violencia.

La cultura de paz es, precisamente, el camino hacia la paz positiva. Es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos, resolviendo los problemas mediante el diálogo y la cooperación. Y es por esta razón, entre otras, que surgen los Medios Alternos de Solución de Controversias, también conocidos como MASC y que cada vez son más necesarios para abonar a una cultura de paz.

Para Galtung, construir una cultura de paz implica: desarmar la cultura: Desmontar las justificaciones culturales de la violencia, cuestionando los mitos, símbolos e ideologías que la legitiman. Esto implica una crítica profunda a narrativas históricas, religiosas o políticas que glorifican la guerra o la opresión. Aquí también podemos agregar el machismo que sigue siendo una constante en nuestra sociedad, así como otros comportamientos que rechazan varias ideologías que no van con las propias.

No es fácil, pero debemos intentarlo si queremos una mejor sociedad.

Durante años el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como estatal, recibió el mote de “Ombudsman” (del sueco ombuds que significa defensor y man, hombre); sin embargo, desde hace unos seis años, con eso de la inclusión, ahora es “ombudsperson”, lo que nos mete en un embrollo a la hora de ponerle título a la columna de hoy, pues lo que queremos decir es que los Poderes Legislativo y Ejecutivo ya saben quién es el hombre o la mujer que habrá de ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y sólo falta que hagan el procedimiento establecido por la ley.

Y es que, dada la importancia de esta institución en la vida jurídica del estado, tanto la gobernadora, sus asesores, y los integrantes de la LVI Legislatura (e incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia) no pueden dejar a la deriva al próximo o la próxima “ombudsperson”.

Lo mencionábamos en una columna anterior: La importancia legal de la Comisión radica en que es el único órgano autónomo facultado para interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Recordemos que —bajo la presidencia de Jorge Arturo Olivarez Brito — la CDH le echó a perder a los poderes Ejecutivo y Judicial un acuerdo para beneficiar a magistrados con 20 años en el cargo y su haber de retiro a cambio de impunidad para el exmandatario arriba mencionado.

Y luego, fue la CDH —ya con Raúl Israel Hernández Cruz al frente —, la que interpuso la acción de inconstitucionalidad 170/2023 contra la reforma que amplía el periodo al frente de la presidencia (de dos a cuatro años) al magistrado Jorge Gamboa Olea y le hizo el favor al Congreso para que el máximo tribunal del país resolviera que las dos terceras partes de 20 diputados son 14 y no trece, como el grupo “cuauhtemista” lo pretendía hacer.

¿Ya ven por qué no pueden dejar que “cualquiera” llegue a la presidencia de la CEDH-Mor?

Obviamente todos los servidores públicos involucrados en este proceso saldrán a decir que “seremos cuidadosos de que llegue a la presidencia la persona (hombre, mujer o de la comunidad LGBT) más preparada y que esté comprometida con el estado”, o algo así.

Hoy lunes a las 15 horas termina el plazo para las inscripciones de aspirantes a ese cargo, de acuerdo con la convocatoria publicada el pasado 26 de junio en el periódico oficial y en la página del Congreso.

Los requisitos son “los de cajón”. Llama la atención que sólo requieren nivel licenciatura y no es obligatorio ser abogad@. Treinta años es edad suficiente para ocupar el cargo, y no haber sido condenado o condenada por delito doloso (lo que le beneficia a una que tiene varias carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción).

También viene el acostumbrado y ambiguo requisito de “gozar de buena reputación con reconocido prestigio en la sociedad y haberse destacado por su interés en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de Dirección Nacional, Estatal o Municipal, en algún partido político en el año anterior a su designación, así como no haber sido representante popular o candidato a un cargo de elección en la jornada electoral INMEDIATA anterior; y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de secretario o subsecretario de Despacho o Fiscal General del Estado, en el año anterior a su designación.

O sea, prácticamente sólo Uriel Carmona está impedido.

Según la convocatoria mencionada, los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de la primera etapa serán citados a una comparecencia, con los integrantes presentes de la Junta Política y de Gobierno, “con el fin de conocer el perfil del aspirante, su visión sobre la función de la Comisión de Derechos Humanos y su plan de trabajo”.

Posteriormente (sin mencionar fecha exacta), la Junta Política procederá a elaborar y aprobar por mayoría calificada mediante voto ponderado, el dictamen con los aspirantes a ocupar el cargo de la persona titular de la Presidencia que cumplieron con las dos etapas anteriores el cual se presentará al Pleno del Congreso mediante la votación de las dos terceras de los diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura.

Hasta el momento (y dado que no pudimos conseguir la lista oficial) sabemos por diversas fuentes que ya se han registrado como aspirantes:

Nadxieelii Carranco Lechuga, quien se desempeñaba como secretaria ejecutiva de la CEDH; Adriana Ríos Irra, presidenta de Isonomía, Centro de Alfabetización y Formación en Derechos Humanos A.C.; Lucero Benítez Villaseñor, quien ya ocupó el mismo cargo hace seis años; Raúl Alberto Olivares Brito, procurador de derechos académicos de la UAEM y Patricia Bedolla Zamora, integrante de la comunidad LGBT.

Lorena Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, me ha confirmado que este día irá a registrarse al Congreso.

Ella es profesora investigadora del Instituto Nacional de Salud Púbica, con una trayectoria enfocada en la defensa de los derechos humanos desde el ámbito de la salud pública, la equidad de género y el fortalecimiento comunitario. Sus áreas de especialidad incluyen salud de la comunidad como un derecho constitucional, la prevención de la violencia de género, la atención de la salud mental con perspectiva de género, promoción de la salud de toda la población, especialmente en educación y comunicación para la salud y salud comunitaria con perspectiva de género.

En algunos días más tendremos la lista de las y los que pasaron a la siguiente etapa. Aunque -insistimos- (y aquí lo siento por varias amigas y amigos que se inscribieron pensando que había “piso parejo”) la verdad es que ya tienen a la persona que les conviene para trabajar sin contratiempos. Ya hubo acuerdos políticos para que llegue…

HASTA MAÑANA.

No son menores las voces de alerta y desconfianza por el paquete de reformas constitucionales aprobadas por el Senado tendientes a la militarización de la seguridad.

Además de extender facultades al Ejército, las iniciativas dan un carácter militar a la Guardia Nacional y otorgan a esta corporación atribuciones desproporcionadas en materia de seguridad nacional, que incluyen la intervención de comunicaciones privadas en tareas que sólo competían a autoridades civiles.

La avanzada oficialista desde la modificación de los marcos legales arrastra una sistemática privación de derechos del ciudadano, mientras el régimen adelanta en un esquema de control y vigilancia social.

La militarización de la vida pública trae consigo factores de riesgo. La expansión de la influencia castrense amenaza al mismo Estado democrático.

Nina Pastor

La Dra. Pastor es profesora-investigadora del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la UAEM. Su área de especialidad es la biofísica molecular computacional, con énfasis en el estudio del reconocimiento entre moléculas. Es integrante de la Academia de Ciencias de Morelos.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

“Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario”

Caballo Viejo, Simón Díaz

… pensar tampoco tiene horario, ni fecha en el calendario

Algo común cuando conozco a una persona nueva es que me pregunte a qué me dedico. El nombre de mi puesto de trabajo (Profesor-Investigador, Tiempo Completo) no dice gran cosa, y la explicación rápida (doy clases y hago investigación) no acaba de hacerle justicia al mejor trabajo del mundo. Por eso, los invito a acompañarme en mis labores en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Espero poder mostrarles por qué no cambiaría lo que hago por otra actividad, por qué no hay dos días iguales entre sí (y, por lo tanto, es imposible aburrirse) y por qué creo que es importante como una contribución a la civilización de la sociedad.

Aprender y compartir

El universo es fascinante y complejo. La cantidad de información que generamos los humanos cada día, en todos los rincones del mundo, es inmensa y un tanto abrumadora. Creo que estamos ya lejos de la época en la cual se podía saber de todo a profundidad (ser un polímata), pero estoy convencida de que vale la pena leer mucho y de todo, todos los días. Un ejercicio excelente es leer las notas de divulgación científica en portales serios (como éste), apuntarse a seminarios en vivo y en línea (por ejemplo, la serie TED es excelente) y escuchar podcasts. Uno jamás deja de aprender. Con el mismo entusiasmo que me sumerjo en un reporte científico, devoro novelas y cuentos. A fin de cuentas, ser un científico tiene mucho en común con ser un detective o un explorador.

Una de mis funciones principales es dar clases, a nivel licenciatura y posgrado. Algo fascinante de dar clase en el área de bioquímica y biología molecular es que es un campo vivo de investigación. En mis cursos uso libros de texto como base, siempre buscando la última edición disponible, pero lo más divertido es complementar estos libros con los artículos con los que me encuentro cada día revisando chismes científicos en los portales de revistas como Nature y Science, entre otras. Misterios insondables el ciclo escolar anterior pudieran estar resueltos para éste … y yo quiero contarles eso a mis estudiantes, con la emoción del antes y del después. Esto implica que para cada hora en el salón de clase invierto una o dos adicionales preparando el material, sin importar si he dado quince o veinte veces esa materia. Lograr una mirada de “¿de verdad?” en un estudiante que participa en la clase hace que todo el trabajo valga la pena. Con suerte, puedo no sólo enseñar vocabulario y temas específicos, sino también una forma de pensar sobre un tipo particular de problemas biológicos.

Esta pasión por compartir no se ciñe al salón de clase nada más. Como escuché en una reunión de científicos recientemente, nos gusta hablar de lo que hacemos, porque nos emociona hasta la médula. Algo que descubrí hace poco es que me gusta participar en programas de radio (sobre todo si sólo es voz y no incluye video … pero me aguanto si también tiene video), y estoy tratando de arrancar un podcast con un amigo de hace mucho tiempo. Me apunto a cuanto seminario me invitan, y participo en ferias de divulgación. Esto último ha sido todo un reto, porque no es lo mismo hablar entre gente que usamos el mismo vocabulario, con palabras técnicas y raras, que explicar lo que me quita el sueño usando español estándar. No obstante, gracias a mis estudiantes en el laboratorio (ahora les cuento de eso), creo que cada vez me sale un poquito mejor. Además, gracias a mis estudiantes hemos armado juegos y maquetas para estas ferias. Este material nos sirve para explicarle a los demás y para que nosotros entendamos mejor. A fin de cuentas, la investigación que hacemos es abierta y la universidad en la que trabajamos es una institución pública, sostenida en buena medida con los impuestos que todos pagamos. Es de justicia elemental contarle a todo mundo que ha contribuido, lo que hemos aprendido gracias a su confianza.

Aunque no es propiamente dar clase o compartir conocimiento, otra función importante es la de ser un tutor y un mentor. Nuestros alumnos de licenciatura cuentan con un tutor de carrera que los acompaña desde que ingresan a la universidad hasta que se gradúan; no es obligatorio que vayan con el tutor, pero hemos visto que les suele ir mejor si tienen un buen escucha y alguien con quien ir a rebotar ideas. Salvo que esté vuelta loca tratando de cumplir con una fecha límite que tengo encima, mi laboratorio siempre está abierto para platicar con todo mundo, con un par de orejas atentas y empáticas.

Investigar, una aventura diaria

Creo que la ignorancia es infinita, tanto a nivel personal como colectiva. Investigar empuja, infinitesimalmente pero inexorablemente, la frontera entre lo que entendemos y todo lo que no. Esta labor ha hecho que en colectivo vivamos más y mejor (con cosas objetivas como la edad a la que nos morimos en promedio, y de qué nos morimos). Además de esta consecuencia práctica, el placer de entender algo es un tanto adictivo. Compensa con creces el tiempo y trabajo invertidos, topando múltiples veces con pared. Todo empieza con tener curiosidad, y se sigue con una receta que ha dado buenos resultados, el método científico de observar, pensar, ensayar, pensar … y repetir o modificar.

Una virtud de la ciencia es que es una actividad pública: los hallazgos se comparten, todos los días. Esto implica que hay que leer mucho y pensar a todas horas y en cualquier lugar (en mi caso, se extiende a cuando voy manejando y hay mucho tráfico). Actualmente hay una colección creciente de herramientas de inteligencia artificial que ayudan (nótese, ayudan) a buscar y organizar información. Tal vez ya estoy muy vieja, pero sigo creyendo que es al leer, imaginar y conectar, que avanzamos en lo que entendemos y lo que no. Usar resúmenes automáticos puede servir para una primera aproximación a un tema, pero me quedan a deber ya que de verdad me quiero enterar y meditar de lo que pasa.

Los laboratorios de investigación son ecosistemas, y funcionan con la dosis correcta de dirección y colaboración entre los miembros. No hay recetas infalibles para que un laboratorio funcione, porque está constituido por humanos con sus historias de vida, ángeles y demonios, pero he de decir que he tenido muchísima suerte. Salvo por unos poquitos desastres, he tenido el placer de trabajar con manadas (término cariñoso en mi grupo) que hacen que ir a trabajar sea divertido y atractivo. Llegar al laboratorio y que me cuenten que por fin salió algo en lo que llevamos meses trabajando, o sentarnos frente a la computadora (mi laboratorio es 100% computacional) a ver qué significa lo que obtuvimos … con eso tengo para sonreír durante largo rato.

Mi laboratorio, a su vez, es parte de un ecosistema más grande. Tengo la suerte de colaborar con otros grupos de investigación en la UAEM, la UNAM, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; siempre estoy abierta a pensar y trabajar en conjunto. A través de redes y sociedades científicas, en los congresos que se organizan se entablan contactos y colaboraciones que reúnen especialidades distintas. Esto me ha permitido incursionar en temas muy variados, desde la medicina molecular hasta la biorremediación de suelos contaminados.

No sólo consumimos conocimiento generado en otros laboratorios … también lo generamos. Por lo tanto, hay que comunicar lo que vimos. La retroalimentación es vital, y, por lo tanto, insisto en que mis estudiantes (de licenciatura y posgrado) participen en congresos y presenten sus resultados, aunque sean preliminares. Confío en que quien se acerque a ver un póster o escuche una ponencia tendrá algo que decirme que no he pensado y es importante. En justa reciprocidad, procuro involucrarme seriamente en los congresos a los que voy, tanto como presentadora como oyente. Entre científicos, la atención y la crítica constructiva son muestras de aprecio, apoyo e interés.

Además de los congresos, producimos textos, en forma de artículos de investigación, notas de divulgación y tesis de grado. Todo texto que producimos es evaluado por colegas, una muestra más del trabajo en equipo del gremio científico. Los artículos de investigación se envían a revistas internacionales, y son evaluados por al menos dos investigadores. El ejercicio de recibir la retroalimentación y actuar en consecuencia tiene lo suyo, no les mentiré. Para cuando mandamos algo a una revista, hemos invertido sangre, sudor y lágrimas en el trabajo, y le tenemos harto apego. Que un desconocido marque fallas y que incluso pueda decir que no es apto para publicación, es todo un golpe al ego. Esto es un problema suficientemente grande a nivel mundial como para que haya seminarios dedicados a entrenar gente a lidiar con los arbitrajes sin tomárselo personal. Se aprende a responder, y se aprecia cuando lo marcado tiene razón. También se aprende a ser un buen revisor; en cada arbitraje que realizo me pongo en los zapatos de quien me va a leer, y procuro ser objetiva y propositiva, como me gusta encontrar en los comentarios que me mandan sobre mis trabajos.

Hacer investigación no es gratis: conseguir financiamiento

Tengo la gran ventaja de que mi salario no depende directamente de mi capacidad para conseguir financiamiento para mis proyectos de investigación, como sucede en otros países. Aun así, necesito dinero para mantener mi laboratorio en operación. A pesar de que mi laboratorio sólo usa computadoras, los equipos envejecen y se vuelven obsoletos, por lo que hay que comprar nuevos. Rara vez se estropea algo en el laboratorio, pero sucede … y nunca hay dinero para arreglarlo, por lo que típicamente eso lo pago yo, de mi salario. Como claramente eso no es sostenible a largo plazo, pues … hay que buscar dinero. Para eso uno emprende una auténtica cacería de convocatorias de financiamiento a nivel nacional e internacional. La opción nacional es la SECIHTI (Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), pero a fuer de ser sinceros, la cantidad de dinero disponible es poca para la cantidad de proyectos que concursan en cada convocatoria. Obtener financiamiento de esta fuente se ha comparado con sacarse la lotería. La opción local en Morelos son las convocatorias del CCyTEM (Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos), con aplicación local. Aun así, la competencia por recursos es muy grande. Los proyectos científicos no tienen garantía de éxito: sólo pueden ofrecer un tema interesante, una idea original y un curso de investigación razonable que haga más factible el triunfo. Por ello, todas las solicitudes de financiamiento son revisadas por científicos en el área, quienes pueden apreciar mejor estas características.

Escribir proyectos de investigación es un arte también, que requiere aprendizaje continuo. Cada agencia tiene sus temas prioritarios, y hay que aprender a no pedirle peras al olmo. Actualmente tengo suerte, porque tengo financiamiento federal. Podría escribirles historias trágico-cómicas de lo divertido (estoy siendo irónica) que es gastarse el dinero que uno se ganó … hay múltiples reglas con las cuáles hay que cumplir, cortesía de los esfuerzos federales por evitar el lavado de dinero y los fraudes. Todos los científicos apoyamos el combate a la corrupción, pero los esfuerzos de control a veces generan barreras burocráticas dignas de Kafka; si uno no puede gastarse el dinero en tiempo, hay que regresarlo, lo cual añade otro nivel de angustia al proceso. Con todo, agradezco infinitamente el tener que pelear por gastar el dinero en algo que beneficie transparentemente a mis estudiantes y a la universidad.

Hacer Universidad

No es suficiente dar clases, acompañar estudiantes y tener un laboratorio de investigación vivo. Los trabajadores académicos como yo tenemos entre nuestras funciones el participar en algo llamado gestión académica. Esto incluye actividades que cobijan los programas de licenciatura y posgrados, desde concebir el plan de estudios hasta el contenido de las materias, y luego garantizar que camine y que sobreviva a las evaluaciones externas. Esto se hace a través de grupos de trabajo, y puedo decir que he estado en todas las etapas.

También hay cuerpos colegiados, como Comisiones Académicas, Consejos Técnicos y el Consejo Universitario; éste último es el máximo órgano rector de la UAEM. Actualmente, pertenezco al Consejo Universitario como representante de los académicos del Centro de Investigación en Dinámica Celular. Para cualquiera que estudie o trabaje en la UAEM, o en cualquier otra universidad, les recomiendo que se apunten a ser Consejeros Técnicos y/o Universitarios. Es a través de estos cuerpos colegiados que se construye la Universidad, desde las cosas operativas de los planes de estudio hasta la legislación universitaria y los planes oficiales de desarrollo, incluidas las conexiones con otras universidades. Me resulta emocionante participar en estas actividades e imaginar sus consecuencias a largo plazo. A lo largo de casi 28 años en la UAEM he participado varias veces como Consejera Universitaria; no dejo de aprender sobre la universidad y su entorno.

Por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas. Como espero haberles comunicado, un Profesor-Investigador hace muchas cosas diferentes, frecuentemente, simultáneamente. Encontrar un balance adecuado trabajo-vida no es sencillo, sobre todo cuando al mismo tiempo se ciernen sobre uno múltiples fechas límite cercanas. Esto sucede típicamente los primeros y los últimos meses del año, cuando hay que entregar informes a diestra y siniestra y planes de trabajo, o cuando se juntan los congresos y las titulaciones de estudiantes. Con todo, como les decía antes, el placer de entender algo, de lo que sea, es tan grande que compensa las épocas de locura en el trabajo.

La evaluación constante

Algunos podrían pensar que los académicos vamos “por la libre”, haciendo lo que se nos ocurre sin mayor supervisión. Permítanme les cuente que no es el caso. Todo el tiempo somos evaluados en nuestro desempeño, y eso tiene consecuencias sobre lo que ganamos al mes. Por supuesto, hay un sueldo base, pero se ha reconocido desde hace décadas que es poco lo que se paga para el compromiso que se requiere (mis semanas laborales son de entre 50 y 60 horas, pero el salario base cubre sólo 40). Por lo tanto, mis ingresos mensuales dependen de tres fuentes: el salario base, y dos complementos que dependen de la cantidad y calidad de trabajo que hago, y no están garantizadas (la leyenda dice “sujeto a disponibilidad presupuestal”). Uno de éstos es el estímulo económico asociado a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Estos complementos traen asociados una lista larga de cosas que premian, además de otra extensa lista de cosas que son indispensables para participar en los programas. Es con estas listas que se decide lo que un trabajador académico ideal debe hacer, y se deciden tanto dentro de la UAEM como a nivel federal. Tenemos libertad de cátedra y de investigación, bastiones que deben defenderse toda la vida, adornados con múltiples obligaciones añadidas que permiten que las instituciones donde laboramos puedan funcionar y crecer.

La educación y el saber, funciones civilizadoras

En esta época de acceso ilimitado a información digital, uno podría cuestionarse la utilidad de las universidades y de trabajadores académicos como yo. Aquí los invito a reflexionar que información no es lo mismo que entendimiento, y creo firmemente que los profesores funcionamos como guías frente a territorios nuevos y desconocidos, ofreciendo nuestra experiencia derivada de haber pensado largo y tendido sobre muchas cosas. Enseñar ciencia requiere una buena dosis de humildad, porque hay mucho más que no sabemos de lo que sí. Cada inicio de ciclo escolar mi reto es enseñar no sólo lo que marca la materia que imparto, sino comunicar junto con eso la emoción asociada a la obtención de ese conocimiento, y lo que nos falta por entender. Idealmente, mis estudiantes habrán aprendido además a filtrar cantidades grandes de información y a conectarla con otras cosas que han transcurrido en sus vidas, mejorando su entendimiento en general. Aquí también se aprende a trabajar en equipo, a ser solidario y empático, a establecer relaciones causa-efecto y a pensar en consecuencias. Estas son habilidades para toda la vida, más allá del salón de clase y el tránsito por la universidad.

Sí, ser científico es un modo y una actitud ante la vida y el conocimiento, es una actividad social y de las más humanas de todas ... es el trabajo más bonito del mundo.

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.

Explora Gobierno de Morelos alianza estratégica con Bielorrusia para fortalecer el sector agropecuario

Reportero La Redacción

*Instalan mesa de trabajo permanente para promover el intercambio comercial y tecnológico entre ambas regiones*

*Bielorrusia manifiesta interés en productos agroindustriales de Morelos y en establecer colaboración inmediata*

Como parte de la política de desarrollo económico y fortalecimiento del campo morelense que impulsa la gobernadora Margarita González Saravia, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), a cargo de Margarita Galeana Torres, sostuvo una reunión de trabajo con representantes oficiales de la República de Bielorrusia, con el objetivo de establecer un vínculo estratégico en materia agropecuaria.

Durante el encuentro, celebrado en las oficinas centrales de la Sedagro, ambas partes acordaron instalar una mesa de trabajo permanente que permita avanzar en acuerdos de colaboración, facilitar el intercambio técnico-comercial y abrir nuevas oportunidades de negocio a corto y mediano plazo, especialmente en áreas como la industria láctea y la maquinaria agrícola pesada.

En este marco, la delegación de Bielorrusia, manifestó su disposición para iniciar relaciones comerciales de manera inmediata y refrendó su interés en consolidarse como un socio confiable para el estado de Morelos; cabe destacar que esta visita representa la primera misión oficial de ese país a México con fines de cooperación comercial, marcando un precedente en la proyección internacional del gobierno estatal.

Durante la sesión, la titular de Sedagro presentó el catálogo de productos agroexportables, frescos e industrializados que ofrece Morelos, generando interés en los representantes extranjeros, quienes reconocieron el potencial de la entidad en materia agrícola, ganadera y de innovación agroindustrial.

En el encuentro participaron Irina Ivanova, subdirectora general de Relaciones Económicas Extranjeras de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia en Minsk; Aliaksandr Herasimenak, director general de la Planta Procesadora de Queso de Slutsk; Sviatlana Zhukava, experta en comercio exterior; Siarhei Bubenka, primer subjefe de la administración de la Zona Económica Libre de Minsk, y Lolitta Snitko, subdirectora de marketing para mercados internacionales.

Con este acercamiento, el Gobierno de Morelos reafirma su compromiso con una visión global del desarrollo rural, promoviendo la modernización del campo mediante el acceso a nuevas tecnologías, la atracción de inversiones extranjeras y la diversificación de mercados, en beneficio directo de las y los productores del estado.

Fomenta Secretaría de Bienestar participación ciudadana a través de la primer jornada comunitaria de rescate de espacios públicos

Reportero La Redacción

Con el objetivo de propiciar la transformación de las localidades con la participación ciudadana para la construcción de paz, la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Morelos, que encabeza Silvia Salazar Hernández, llevó a cabo la “Primer Jornada Comunitaria de Rescate de Espacios Públicos para el Bien de la Comunidad”.

En el parque lineal de Ciudad Chapultepec del municipio de Cuernavaca, familias y servidores públicos llevaron a cabo labores de poda y limpieza de dicho espacio, además se instalaron módulos de prevención de la salud, masaje de silla, acupuntura, actividades recreativas y deportivas para niñas, niños y adolescentes, así como trueque autosustentable y comedor comunitario.

Con estas acciones, el Poder Ejecutivo estatal promueve la reconstrucción del tejido social, fortalece y fomenta la colaboración entre las y los morelenses para la recuperación de espacios públicos y la promoción de una cultura de paz.

Florinda Meza revela su verdadero sueldo en El Chavo del 8 y responde a críticas

TXT SDP Noticias

El legado de El Chavo del 8 y de Roberto Gómez Bolaños sigue dando de qué hablar, especialmente tras el estreno de la serie biográfica Chespirito, sin querer queriendo, que ha reavivado debates sobre la vida personal y profesional de Florinda Meza, actriz clave en el icónico programa.

En medio de rumores sobre su supuesto patrimonio millonario, Meza decidió aclarar públicamente cuánto ganaba interpretando a ‘Doña Florinda’.

En entrevista la actriz de 76 años desmintió tener una fortuna de 20 millones de dólares, como se ha dicho en redes sociales.

“Jamás gané ni 50 mil pesos por episodio. Lo máximo que recibí fueron 10 mil 500 pesos y fue ya al final del programa”, detalló.

Además, explicó que si los actores hubieran cobrado 10 mil dólares por capítulo —como se rumora— hoy sería millonaria.

Sus declaraciones se suman a las quejas históricas de otros miembros del elenco, quienes también han señalado que, pese al éxito mundial del programa transmitido por Televisa, los sueldos eran modestos y no correspondían al impacto cultural ni a la popularidad alcanzada.

“Televisa lo hacía, Televisa lo explotaba, entonces Televisa recibía dinero por cada pasada. A nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa. O sea, que si yo gané mil pesos o 1500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica, no es nada”

Ante las recientes críticas sobre su relación con Roberto Gómez Bolaños y su vínculo con Graciela Fernández, la primera esposa del comediante, Meza respondió desde sus redes sociales.

En Instagram, la actriz publicó un mensaje en el que defendió su historia y recordó los valores que promovía El Chavo del 8.

“No voy a responder a cada ataque o mentira que se dice sobre mí. Esto va más allá de mi persona, se trata de todos nosotros. Aunque fuera la peor del mundo —que no lo soy—, los valores de ‘El Chavo del 8’ siempre fueron el perdón, la reconciliación y la frase: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”.

Mientras tanto, Florinda Meza prepara un documental para contar su versión sobre su carrera y su vida junto a Chespirito, buscando contrarrestar la imagen que se muestra en la nueva serie biográfica.

Su objetivo es dejar claro que, detrás de la icónica vecindad, también hubo sacrificios, sueldos modestos y una historia que todavía merece ser contada con su propia voz.

Astrid Hadad minimiza impacto de la gentrificación en la CDMX: 'vivo en la Roma y no lo siento así'

TXT César Huerta Ortiz

Mientras la gentrificación se mantiene como uno de los temas más controversiales en la Ciudad de México —y recientemente generó protestas y consignas contra la expulsión de habitantes locales—, la cantante y actriz Astrid Hadad asegura que este fenómeno no le ha afectado de forma negativa.

Hadad, quien reside desde hace 25 años en la colonia Roma, una de las zonas más señaladas junto a la Condesa por el aumento de rentas debido a la llegada de extranjeros, considera que la situación tiene un lado positivo.

“Vivo en la Roma y no lo siento así, creo que es al contrario. Por ejemplo, los puestos de comida callejeros están llenos de extranjeros y lo único que perjudica es que debes hacer cola si quieres comer una quesadilla, es increíble, antes no los veías ahí”, comentó.

La artista reconoce que la vida en la ciudad se ha encarecido, pero enfatiza que esto no es exclusivo de la llegada de extranjeros.

“Antes de la gentrificación ya era casi imposible pagar la renta, te subían el 10% cada año y la vida se ha ido encareciendo”, explicó, resaltando que para muchos comerciantes de la zona, la afluencia de nuevos residentes ha traído beneficios.

El pasado viernes, el debate sobre la gentrificación alcanzó uno de sus puntos más tensos cuando manifestantes tomaron las calles para exigir freno a los desplazamientos y criticaron la presencia creciente de ciudadanos estadounidenses, bajo consignas como: “Esto no es progreso, es despojo”.

Por ahora, Astrid Hadad se concentra en su regreso a los escenarios con el recital “Fiesta cabaretera”, que presentará este viernes en el Music Hall de Casa Cent’anni. El espectáculo reúne canciones icónicas de su trayectoria, como “No me hallo”, “Tierra misteriosa” y “El venadito”, además de un recorrido por géneros que van del bolero y el son cubano al rock y el tango.