En medio del ruido de los noticiarios, de las alarmas encendidas por la inseguridad que azota a México, y de la prisa que empuja a correr sin destino, algo profundo parece haberse extraviado. Se viven tiempos donde la velocidad se confunde con el progreso, y la acumulación con la felicidad. Se han erigido templos a la inmediatez y al brillo efímero, mientras el alma humana, esa vieja moradora del silencio, busca un refugio donde aún se pueda pensar, sentir y aprender.

El siglo XXI, con toda su tecnología y promesas, muestra una paradoja: como sociedad nunca habíamos estado tan comunicados, y sin embargo, tan solos a la vez. Las redes sociales venden una ilusión de conexión mientras erosionan la conversación real. Nos muestran sonrisas filtradas, cuerpos perfectos, vidas que parecen triunfar… pero ¿cuántos de esos rostros esconden un cansancio profundo? ¿Cuántos corazones laten al ritmo de un algoritmo, sin saber ya qué desean en realidad?

Se vive en la era del “becerro de oro” reeditado en pantalla táctil: la veneración del éxito instantáneo, del reconocimiento fugaz, del consumo como sentido. Se ha hecho del mercado una religión y del ego su profeta. Pero ese culto a la superficialidad nos deja un vacío que no se llena con likes. Lo que falta, lo que se anhela aunque no se diga, es un regreso a lo esencial, es decir, a la mirada interior, al asombro, a la palabra dicha sin prisa.

Quizá el mayor desafío de estos tiempos no sea tecnológico, sino existencial: de hallar sentido en medio del vértigo. ¿Qué tipo de humanidad se está formando cuando la educación se reduce a competencias laborales y no a la formación del espíritu? ¿De qué sirve el conocimiento si no despierta empatía, si no enseña a mirar al otro, si no siembra humildad y curiosidad ante el mundo?

Educar, en el sentido más noble del término, no es sólo transmitir datos, es acompañar a otro en el descubrimiento de su propio valor. Es recordarle que no está solo, que pertenece a una trama invisible donde cada gesto cuenta. Una verdadera educación es, en sí misma, una forma de amor: enseña a pensar, pero también a sentir; enseña a argumentar, pero también a escuchar. Y en ese diálogo con el otro, el individuo se encuentra consigo mismo.

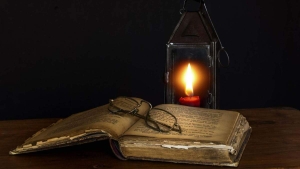

En la posmodernidad líquida (lo que nos dijo Bauman) que nos atraviesa, donde las certezas se disuelven y los vínculos se desgastan, urge una revolución silenciosa del bienestar: aquella que no se mide en índices económicos ni en discursos oficiales, sino en la recuperación de la sensibilidad, la empatía y la cultura. Una revolución que se libra en la intimidad de cada lector, en cada aula donde un maestro siembra esperanza, en cada joven que descubre que un libro puede ser un faro en medio del caos.

El bienestar, en este sentido, no es sólo un estado físico o material, se trata de una disposición del alma. Es saber que la vida vale no por lo que se tiene, sino por lo que se comprende. También es descubrir que el conocimiento no es un lujo elitista, sino un acto de resistencia ante la ignorancia programada. En una sociedad que nos invita a consumir sin pensar, leer es un gesto rebelde. Aprender algo nuevo es un acto de libertad.

John Stuart Mill hablaba del utilitarismo como la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Pero hoy, esa idea debe releerse con otro matiz: la felicidad no puede reducirse al placer individual o a la comodidad económica. Su utilidad social está en el cultivo de valores que fortalezcan la convivencia, en el respeto mutuo, en el reconocimiento del otro como parte esencial de nuestra propia plenitud. ¿De qué sirve un progreso que no produce comunidad? ¿De qué sirve el conocimiento si no mejora la vida de quienes nos rodean?

La verdadera utilidad, la que puede salvarnos del naufragio moral, es aquella que promueve la solidaridad, la cooperación y la empatía. Y esas virtudes se aprenden o se reencuentran a través de la educación humanista, de la cultura, del diálogo, de la lectura. No hay bienestar posible sin un sentido compartido de pertenencia. No hay crecimiento humano si no aprendemos a mirar el dolor ajeno y a actuar ante él.

Vivimos un tiempo donde la ansiedad se ha vuelto norma, donde la prisa sustituye a la contemplación. Por lo que se debe formar personas que redescubren el valor de la palabra escrita, del arte, del conocimiento, de la amistad. Ellos son los pioneros de esta revolución invisible que no necesita pancartas ni consignas, sólo basta un libro abierto, una conversación honesta, un gesto de bondad.

El bienestar del futuro no se construirá con más velocidad, sino con más conciencia. No con más consumo, sino con más sensibilidad. No con muros, sino con puentes. Si algo puede redimir este tiempo de sombras, será la educación entendida como acto de amor, como llave para abrir la puerta de lo humano.

Quizá ha llegado la hora de hacer una pausa, de mirar el cielo con la calma de quien recuerda que la vida sigue siendo un milagro. De apagar la pantalla y abrir un libro, no para huir del mundo, sino para volver a él con la mente más lúcida y el corazón más amplio.

Porque la verdadera revolución no hará ruido: será el susurro de una generación que decide volver a sentir, a pensar, a cuidar. Y en ese silencio fértil, entre las páginas de un libro, en la sonrisa de un maestro, en la mirada de un niño, tal vez estemos ya reconstruyendo el país que soñamos y merecemos. Se habla de programas, proyectos, planes para abatir la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, sin embargo, creemos que la solución está en la educación que no solo se limita a las aulas, sino a la familia y a la vida misma, con un enfoque humanista.

Facebook: Juan Carlos Jaimes

X: @jcarlosjaimes