Aida Araceli Rodríguez Hernández, Roselia Vázquez Brito, José Luis Trejo Espino y Gabriela Trejo Tapia

La Dra. Rodríguez Hernández es Investigadora por México en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI-IPN). Su campo de especialidad es la Biología molecular en plantas, con énfasis en genómica funcional.

La M. en C. Vázquez Brito es estudiante del Doctorado en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos en el CEPROBI-IPN.

El Dr. Trejo Espino es investigador en el CEPROBI-IPN. Su campo de especialidad es la Biotecnología vegetal y ambiental.

La Dra. Trejo Tapia es investigadora en el CEPROBI-IPN. Su campo de especialidad es la Biotecnología de plantas medicinales. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ciencias de Morelos.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

La palabra parásito(a) suele tener una connotación negativa, y al escucharla es común asociarla con enfermedades en los organismos vivos. Si bien es cierto que existe una relación intrínseca entre el parasitismo y ciertas enfermedades, desde un punto de vista ecológico, el parasitismo puede entenderse como una forma en la que algunos organismos interactúan con otros seres vivos dentro de su entorno, lo que les permite completar su ciclo de vida. Existen numerosos organismos de diferentes reinos que presentan esta forma de relación, incluidas algunas plantas.

¿Qué son las plantas parásitas?

Las plantas son organismos sésiles. Es decir, viven fijas a un sustrato: tierra, arena, rocas, y … ¡a otras plantas! Al no tener medios de locomoción, han desarrollado toda una gama de estrategias para cubrir sus necesidades básicas –agua, nutrientes y protección–. Dentro de estas estrategias se encuentra el establecimiento de relaciones con otros seres vivos.

Cuando dos plantas de diferente especie que viven en una misma comunidad establecen una estrecha relación biológica, en la que una de ellas recibe o acoge (hospedera) a la otra planta (parásita), y se presupone que una se verá beneficiada y la otra perjudicada –incluso, pudiéndole llegar a causar la muerte–, nos estamos refiriendo al parasitismo.

Existen diversos criterios para clasificar a las plantas parásitas. Por su capacidad de realizar fotosíntesis –proceso de fabricación de azúcares a partir de dióxido de carbono y agua utilizando energía lumínica–, se clasifican en holoparásitas y hemiparásitas. Mientras que por el grado de dependencia que establece la parásita con la hospedera, pueden ser: obligadas (dependencia absoluta) o facultativas (capaces de sobrevivir sin la hospedera en algunas fases de su ciclo de vida). La “mala fama” de las plantas parásitas se debe a que afectan negativamente los cultivos agrícolas y la producción forestal, provocando pérdidas económicas importantes. Estas plantas pueden retardar el crecimiento, deformar e incluso llegar a causar la muerte de los árboles que parasitan.

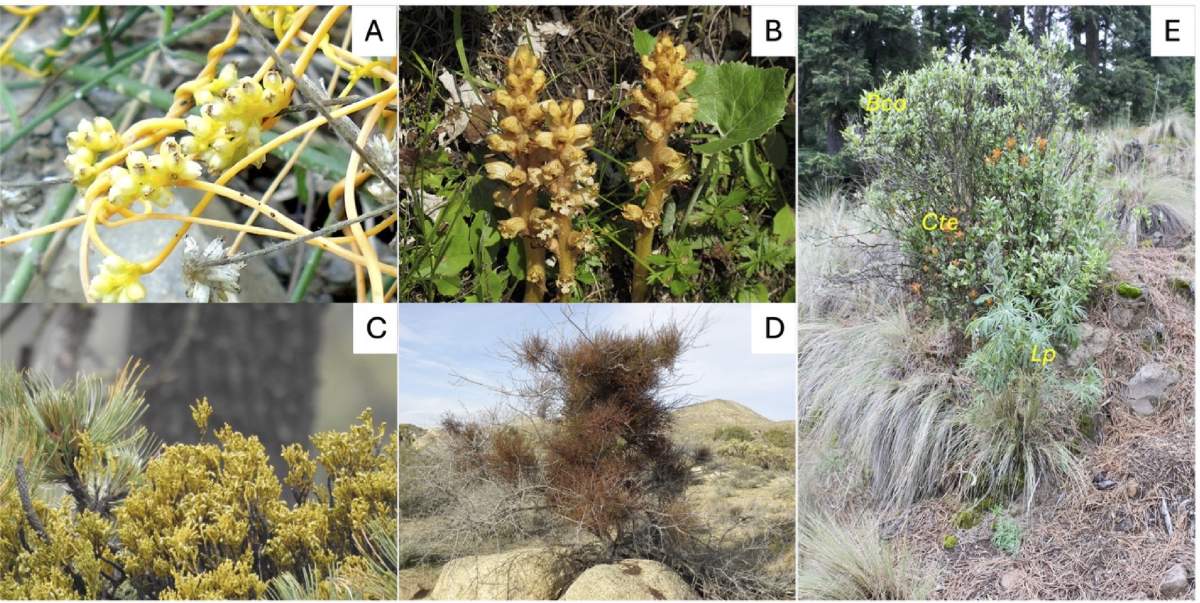

Como no pueden realizar la fotosíntesis, las plantas holoparásitas dependen por completo de otras plantas para obtener agua, nutrientes y soporte. En este grupo, se incluyen especies de los géneros Cuscuta y Orobanche (Figura 1 A,B). Un ejemplo es Cuscuta pentamera, una especie que se encuentra en muchas partes del mundo y que puede afectar a hortalizas, frutales, plantas ornamentales, leñosas y forrajeras. Su presencia puede causar pérdidas de más del 75% en el rendimiento de los cultivos.

Por su parte, las plantas hemiparásitas sí pueden realizar la fotosíntesis y, en algunos casos, sobrevivir sin estar conectadas a una planta hospedera. Sin embargo, al establecer esta conexión, se vuelven mucho más eficientes: producen más semillas, completan su ciclo de vida en menos tiempo, y tienen una mejor capacidad de defensa, ya sea porque adquieren compuestos de defensa de su hospedera o porque cuentan con más recursos para fabricarlos por sí mismas. En México, algunas plantas hemiparásitas comunes en los bosques de coníferas son los muérdagos, pertenecientes a los géneros Arceuthobium (“muérdago enano”) y Phoradendron (“muérdago del mezquite”) (Figura 1 C, D).

Figura 1. Ejemplos de plantas parásitas. (A) Cuscuta, “Foto 1457228”, Foto de Francisco Farriols Sarabia, disponible en iNaturalist, Licencia CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (B) Orobanche flava, disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orobanche_flava_RF.jpg, Licencia CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. (C) Arceuthobium globosum (“muérdago enano”), disponible en: https://www.inaturalist.org/photos/20475145, dominio público. (D) Phoradendron californicum (“muérdago del mezquite”), disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoradendron_californicum_031611.jpg, dominio público. (E) Castilleja tenuiflora (Cte), Baccharis conferta (Bco) y Lupinus (Lp) creciendo en el Parque Nacional La Malinche, fotografía tomada por J.L. Trejo-Espino.

Así evolucionaron las plantas parásitas

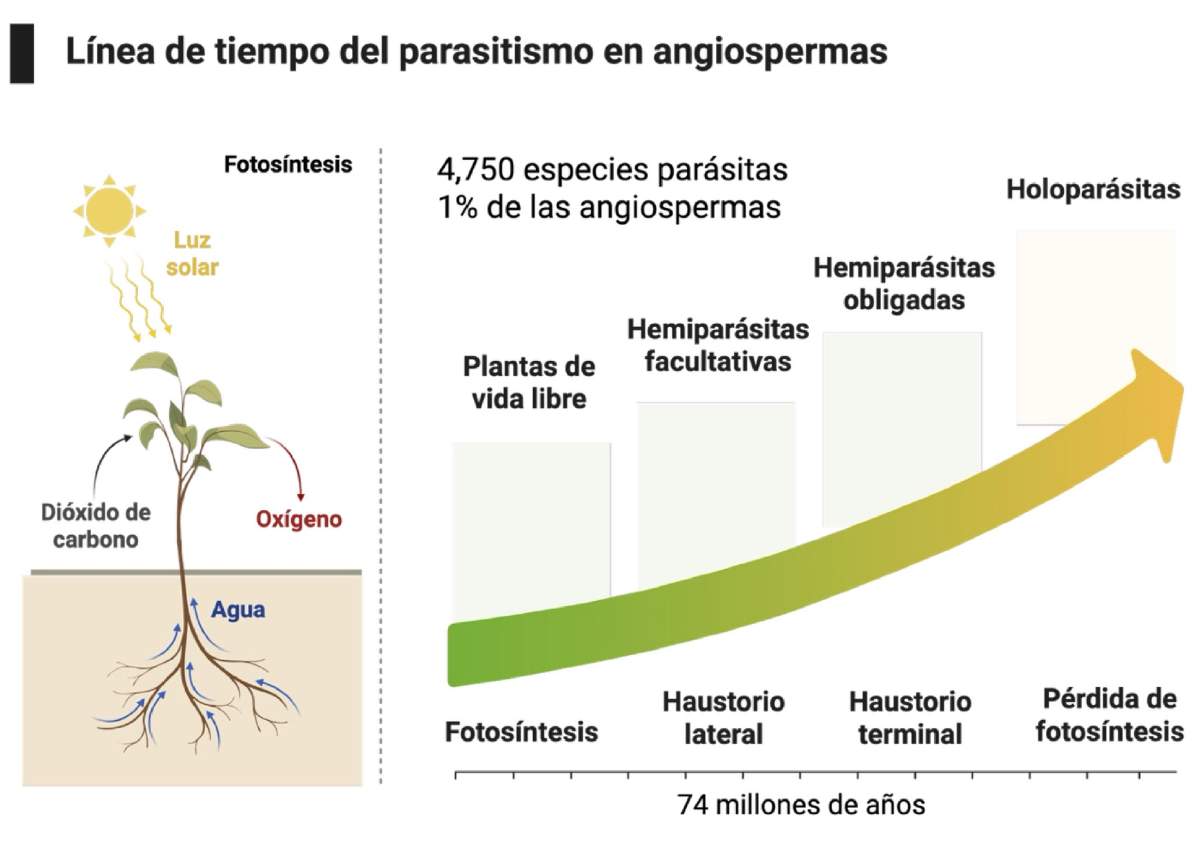

Es fascinante hablar sobre la historia biológica y evolutiva de los organismos en nuestro planeta. Las relaciones parasitarias entre algunos grupos de organismos fotosintéticos como algas verdes, rodófitas y plantas terrestres han evolucionado en numerosas ocasiones y de diversas formas. En el grupo de las angiospermas (plantas con flores) se han descrito aproximadamente 4,750 especies de plantas parásitas, agrupadas en 292 géneros; sin embargo, solo 25 de estos se consideran como géneros con un impacto negativo sobre sus hospederas. Gracias a detalladas investigaciones científicas, ahora sabemos que el parasitismo en plantas ha evolucionado de manera independiente en una docena de ocasiones, produciendo ocho linajes (grupos grandes) de plantas parásitas. La familia más grande de plantas parásitas, Orobanchaceae (Orden Lamiales), incluye especies que pueden realizar fotosíntesis, crecer y completar su ciclo de vida de manera independiente, pero también tienen la capacidad de parasitar a otras plantas (hemiparásitas facultativas); especies que requieren parasitar a otras plantas para completar su ciclo de vida, aunque también pueden realizar fotosíntesis (hemiparásitas obligadas) y especies que no tienen la capacidad de realizar fotosíntesis y que dependen de parasitar a su hospedero para sobrevivir (holoparásitas obligadas). Esta familia es considerada el mejor grupo de plantas disponible para estudiar el cambio evolutivo hacia el parasitismo, y lo que se ha podido descubrir es que hace unos 74 millones de años, ocurrió un evento de duplicación del genoma, que podría haber contribuido a la aparición del parasitismo vegetal (Figura 2).

Figura 2. Línea del tiempo del parasitismo en el grupo de angiospermas (plantas con flores). Creada en Biorender. G. Trejo Tapia, (2025) https://BioRender.com/303z21s

Plantas parásitas: ¿cómo logran unirse a otras para sobrevivir?

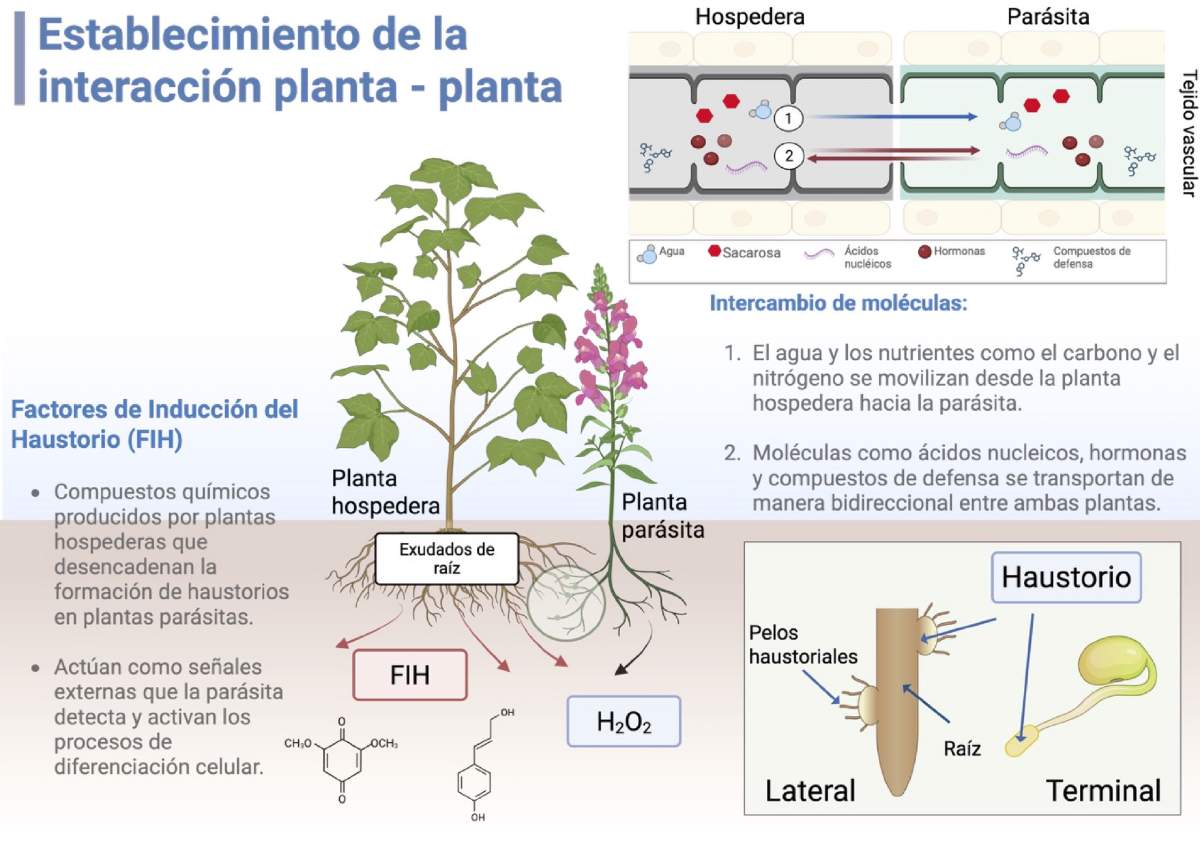

Para que se establezca la relación parasítica, es necesario que ambas plantas, la parásita y la hospedera, se conecten físicamente. Esto ocurre gracias a una estructura anatómica muy especial llamada haustorio, el órgano característico de las plantas parásitas. El haustorio permite que la parásita se adhiera, penetre y establezca un puente de comunicación con su hospedera, utilizando el sistema vascular para intercambiar agua y otros recursos. El punto de contacto entre ambas plantas puede ser el tallo o la raíz. Las holoparásitas se conectan a su planta hospedera principalmente a través del floema, que distribuye agua y los productos de la fotosíntesis, como los azúcares, hacia toda la planta. En cambio, las hemiparásitas, que, sí pueden fabricar sus propios azúcares, se conectan a la planta hospedera a través del xilema, que transporta agua y minerales.

Los haustorios

Los haustorios se han clasificado según su lugar de formación en dos tipos: “laterales” y “terminales”. Los haustorios laterales se ubican a lo largo de las raíces o los tallos de las plantas parásitas, y pueden presentarse en múltiples puntos. Este tipo es característico de las plantas parásitas facultativas. En cambio, los haustorios terminales resultan de la transformación de la punta de la raíz en un nuevo órgano, el cual permite establecer la conexión con la planta hospedera. Esta estructura funciona como un puente que facilita el desarrollo y crecimiento de la planta parásita, intercambiando sustancias químicas entre ambas plantas. Generalmente, los haustorios en las plantas holoparásitas se forman en la parte más lejana de la raíz (haustorios terminales), mientras que en las hemiparásitas, los haustorios también pueden emerger de las ramificaciones laterales de las raíces (Figura 3).

Figura 3. Visión global del establecimiento de la interacción planta- planta. Creada en Biorender. G.Trejo Tapia, (2025) https://BioRender.com/303z21s

Para desarrollarse, el haustorio atraviesa diversas etapas reguladas por hormonas vegetales específicas, así como por un intercambio de señales químicas entre la planta hospedera y la parásita. Estas señales suelen denominarse Factores de Inducción del Haustorio (FIH).

Haustorios: la herramienta secreta de las plantas parásitas

La vida parasitaria de estas plantas implica varias etapas, tales como la detección, fijación, explotación y la supresión de las defensas de la planta hospedera. Hace décadas se pensaba que solo las plantas parásitas extraían recursos de sus plantas hospederas, pero estudios recientes han demostrado que el flujo de diferentes moléculas es bidireccional, es decir, existe un intercambio entre las dos especies a través de sus sistemas vasculares (Figura 3).

El haustorio comienza a formarse desde el nivel más básico: las células. Todo inicia cuando la planta parásita detecta ciertas moléculas que libera la planta a la que pretende invadir, los denominados FIHs. Estas moléculas que funcionan como señales químicas pueden ser hormonas, como las estrigolactonas o compuestos como los flavonoides. Al percibir estas señales, las células de la planta parásita cambian su comportamiento: se activan, empiezan a dividirse, expandirse y a reorganizarse. En esta primera fase, se enciende una intensa actividad genética que pone en marcha la formación del haustorio.

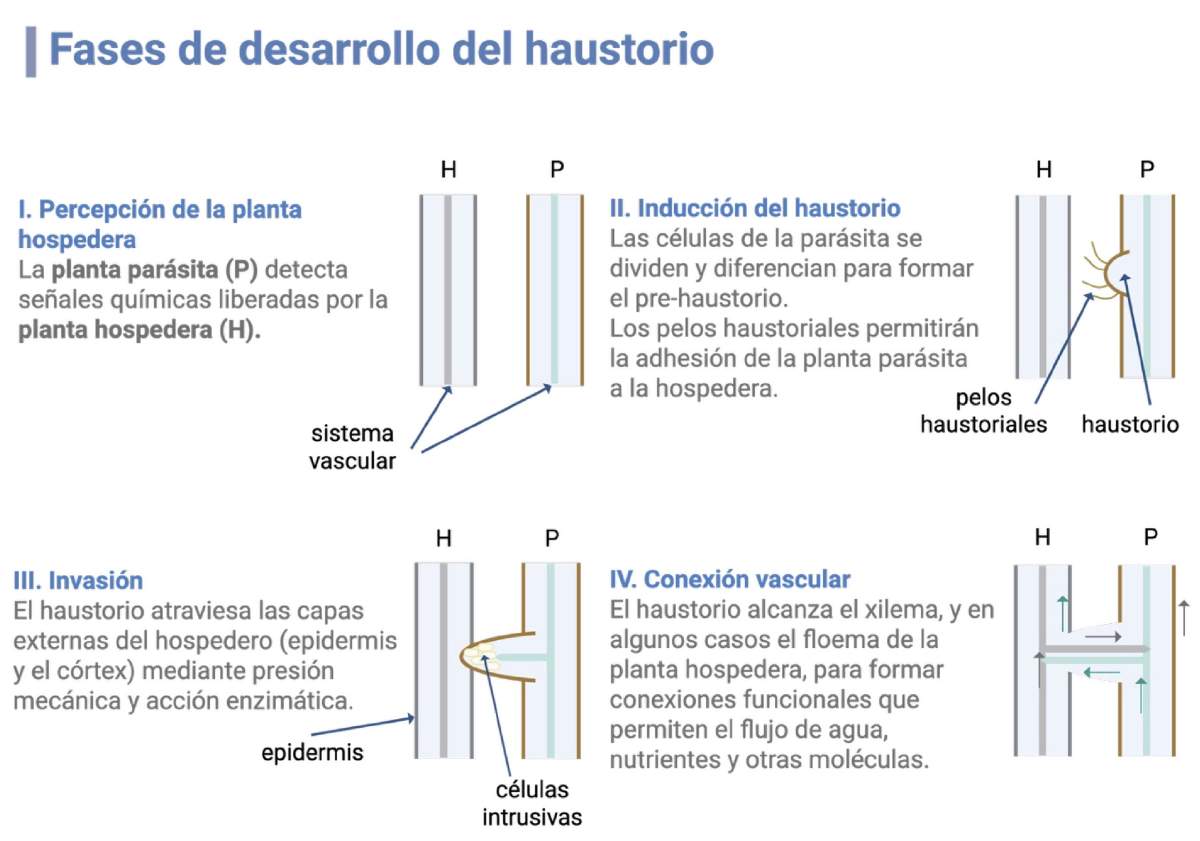

La siguiente etapa en el desarrollo del haustorio es la penetración. En esta fase, la planta parásita empieza a diferenciar células especializadas que le permiten fijarse firmemente a su hospedera. Entre estas células destacan las llamadas “células intrusivas”, ubicadas en la parte frontal del haustorio y que tienen una gran resistencia mecánica. Esto es necesario, ya que su función es introducirse en la planta hospedera e invadir sus tejidos. Además, en esta etapa también se desarrollan los pelos haustoriales, que liberan una sustancia que actúa como adhesivo, ayudando a que el haustorio se ancle con firmeza a la planta que será parasitada (Figura 4).

Figura 4. Fases de desarrollo del haustorio. Creada en Biorender. G. Trejo Tapia, (2025) https://BioRender.com/303z21s

Por último, la planta parásita debe establecer una conexión vascular, requerida para que la planta parásita pueda obtener agua y nutrientes de su hospedera. En esta fase, los vasos conductores de ambas plantas se unen gracias a las células intrusivas, que llegan hasta el sistema vascular de la planta hospedera y se doblan hacia adentro en un proceso llamado invaginación. Esto les permite formar estructuras similares a tubos conductores, conocidas como elementos traqueales, que reciben ese nombre porque se parecen a una tráquea. Estos elementos se conectan con el xilema de la planta hospedera, formando un puente que permite el paso de agua y minerales entre ambas plantas (Figura 4). En la familia Orobanchaceae, la formación de estos puentes está principalmente controlada por hormonas vegetales. En cuanto al floema, solo algunas especies holoparásitas logran conectar sus células con las de la planta hospedera. Un buen ejemplo de este tipo de conexión lo forman las especies del género Orobanche (Figura 1B).

¿Qué podemos aprender de las plantas parásitas?

El estudio de las plantas parásitas es muy importante por varias razones. Desde una perspectiva ecológica, las interacciones directas entre este tipo de plantas constituyen una base fundamental para comprender la dinámica de los ecosistemas y su evolución. Además, algunas plantas parásitas son plagas en cultivos agrícolas y causan pérdidas económicas considerables. Comprender cómo las plantas parásitas interactúan con sus hospederas es clave para predecir y mitigar el impacto negativo que pudieran provocar. Por otro lado, también existen algunas especies parásitas que producen moléculas con propiedades biológicas interesantes, como actividades antimicrobianas, citotóxicas, antiinflamatorias y aun anticancerígenas, lo que abre la puerta a aplicaciones en medicina y biotecnología.

Castilleja tenuiflora Benth.: caso de estudio

Nuestro país cuenta con una gran riqueza tanto en diversidad biológica como cultural. Desde tiempos prehispánicos, las distintas culturas de Mesoamérica han utilizado las plantas para satisfacer sus necesidades básicas-alimentación, salud y protección-. Aunque existen plantas parásitas consideradas “plagas” por el daño que causan en la agricultura, estas podrían tener aplicaciones medicinales y biotecnológicas.

El Grupo de Investigación en Biotecnología de Productos Naturales, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional (CEPROBI-IPN), se dedica al estudio multidisciplinario de plantas medicinales mexicanas. Entre la diversidad de especies investigadas, se encuentra Castilleja tenuiflora Benth. (Familia Orobanchaceae), una planta hemiparásita con usos tradicionales en la medicina popular (Figura 1E).

En el libro “Historia de las Plantas de la Nueva España”, Francisco Hernández–naturalista del siglo XVI–, menciona a C. tenuiflora con el nombre náhuatl de “Atzoyatl”, describiéndola como una planta de “naturaleza caliente” utilizada en el tratamiento de cólicos. En la actualidad, según su uso tradicional, también se le conoce como “hierba del golpe”, “hierba del cáncer” o “garañona”, entre otros nombres. Diversos estudios han demostrado que posee actividad antiinflamatoria, antiulcerogénica y sedante, efectos que pueden atribuirse a la amplia diversidad de compuestos químicos que produce.

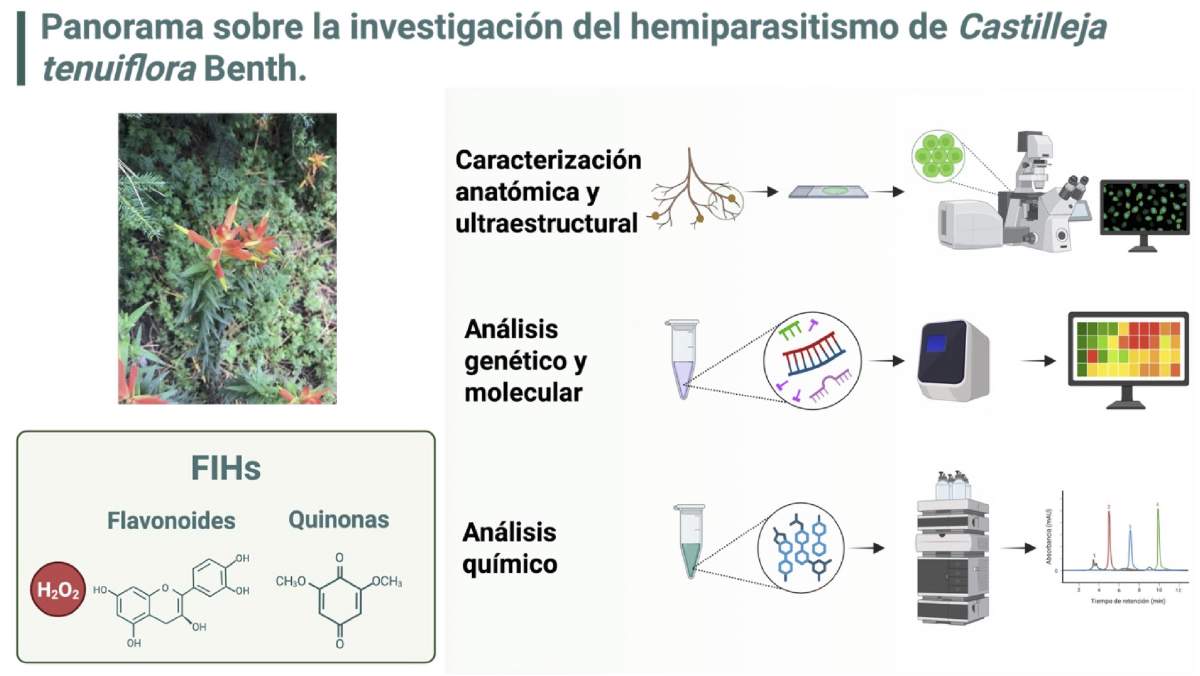

Desde el punto de vista ecológico, C. tenuiflora es una planta hemiparásita generalista. Esto significa que, aunque realiza la fotosíntesis, también establece relaciones parasíticas con una gran variedad de plantas hospederas, como son Baccharis conferta (“escobilla” o “hierba del carbonero”) y Lupinus montanus (“garbancillo”) (Figura 1E). Como parte de nuestras investigaciones, hemos caracterizado la anatomía y ultraestructura de los haustorios en condiciones naturales. Asimismo, en condiciones de laboratorio, hemos logrado inducir la formación de haustorios mediante la aplicación de diferentes FIHs como el peróxido de hidrógeno, la catequina y la vainillina (Figura 5).

Otro aspecto importante en nuestras investigaciones es entender cómo la planta sintetiza (fabrica) aquellas sustancias que le permiten parasitar a otras plantas, así como otras con propiedades medicinales. Queremos saber cómo se fabrican estos compuestos dentro de la planta y para qué podrían servir. En particular, estamos estudiando cómo se controlan internamente los procesos de biosíntesis y qué ocurre, a nivel genético, durante el desarrollo de los haustorios. Comprender estos procesos podría darnos pistas clave sobre cómo funciona el parasitismo en C. tenuiflora y cómo esto podría estar relacionado con la producción de compuestos con valor farmacéutico.

Figura 5. Investigaciones sobre Castilleja tenuiflora Benth. en CEPROBI-IPN. Creada en Biorender. G. Trejo Tapia, (2025) https://BioRender.com/303z21s

¿Qué misterios siguen sin resolverse en el estudio de las plantas parásitas?

Actualmente, las herramientas de secuenciación masiva y los análisis integrados permiten avanzar en la elucidación de los procesos específicos implicados en el desarrollo del haustorio, así como en su interacción con las plantas hospederas. El analisis genético y molecular de las especies parásitas también contribuirá a comprender con mayor claridad la función de los FIHs y cómo estos promueven la especialización de las células durante la formación de esta estructura.

Asimismo, se busca entender los mecanismos de la regulación que controlan la morfogénesis del haustorio. A pesar de los avances, la información que permita visualizar el conjunto de fenomenos químicos y estructurales, tanto durante la formación del haustorio como después de que se ha establecido la unión entre ambas plantas, aún es limitada. Una de las principales interrogantes por resolver es cómo ocurre la comunicación entre las especies vegetales involucradas. Si bien el estudio de receptores de compuestos llamados quinonas ha ayudado a esclarecer ciertos aspectos, aún no se conocen con precisión los factores que intervienen en cada fase del desarrollo.

El conocimiento generado a partir del estudio de las plantas parásitas podría contribuir de manera significativa a la comprensión de los aspectos evolutivos, biológicos y fisiológicos que originan y regulan este fascinante fenómeno.

Referencias

- Aguilar-Aguilar, R., Balam-Narváez, R., Contreras-Medina, R. 2022. Y así, ad infinitum… Las especies parásitas de los parásitos. Revista Digital Universitaria (RDU). 23(2): marzo-abril 2022. https://www.revista.unam.mx/2022v23n2/y_asi_ad_infinitum_las_especies_parasitas_de_los_parasitos/

- Frey, C., Acebes Arranz, J.L. 2021. Las plantas roban agua, nutrientes … y hasta genes. The Conversation. Disponible en: https://doi.org/10.64628/AAO.nedgyfsdh

- Lobo Cabezas, S. 2022. Plantas que se nutren de otras plantas. Museo Nacional de Costa Rica Disponible en: https://www.museocostarica.go.cr/divulgacion/articulos-educativos/plantas-parasitas/

- Montes-Hernández E, Sandoval-Zapotitla E, Bermúdez-Torres K, Trejo-Tapia G. 2025. Potential hosts of Castilleja tenuiflora (Orobanchaceae) and characterization of its haustoria. Flora 214:11–16. DOI:https://doi.org/10.1016/j.flora.2015.05.003.

- Moreno-Anzúrez NE, Trejo-Espino JL, Rubio-Rodríguez E, Gutiérrez-Román AS, Trejo-Tapia G. 2025. Secondary Metabolites of Mesoamerican Plants Castilleja tenuiflora and Baccharis conferta Kunth with Anti-inflammatory Effects. In: Advances in Plant Biotechnology: In Vitro Production of Secondary Metabolites of Industrial Interest. Del Villar-Martínez A, Ragazzo-Sánchez JA, Vanegas-Espinosa P, & Paredes-López O, (Eds.) CRC Press. pp.21–51 DOI: https://doi.org/10.1201/9781003166535-2.

- Nickrent DL. 2020. Parasitic angiosperms: how often and how many? Taxon 69:5–27. DOI: https://doi.org/10.1002/tax.12195

- Salcedo-Morales G, Jiménez-Aparicio AR, Cruz-Sosa F, Trejo-Tapia G. 2014. Anatomical and histochemical characterization of in vitro haustorium from roots of Castilleja tenuiflora. Biol Plant. 58:164–168. DOI: https://doi.org/10.1007/s10535-013-0369-2.

- Twyford AD. 2018. Parasitic plants. Curr Biol. 2816:R857–R859. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.06.030

- Yoshida S, Cui S, Ichihashi Y, & Shirasu K. 2016. The haustorium, a specialized invasive organ in parasitic plants. Annu Rev Plant Biol. 67:643– DOI: 10.1146/annurev-arplant-043015-111702

- Zhang Nannan. 2022. Investigadores revelan cómo evolucionaron las plantas parásitas. https://mundoagropecuario.com/investigadores-revelan-como-evolucionaron-las-plantas-parasitas/

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.