El Dr. Miguel Ángel Cevallos (mejor conocido como MAC) estudió Biología Experimental en la UAM-I y posteriormente el Doctorado en Investigación Biomédica Básica en la UNAM. Actualmente es investigador Titular en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

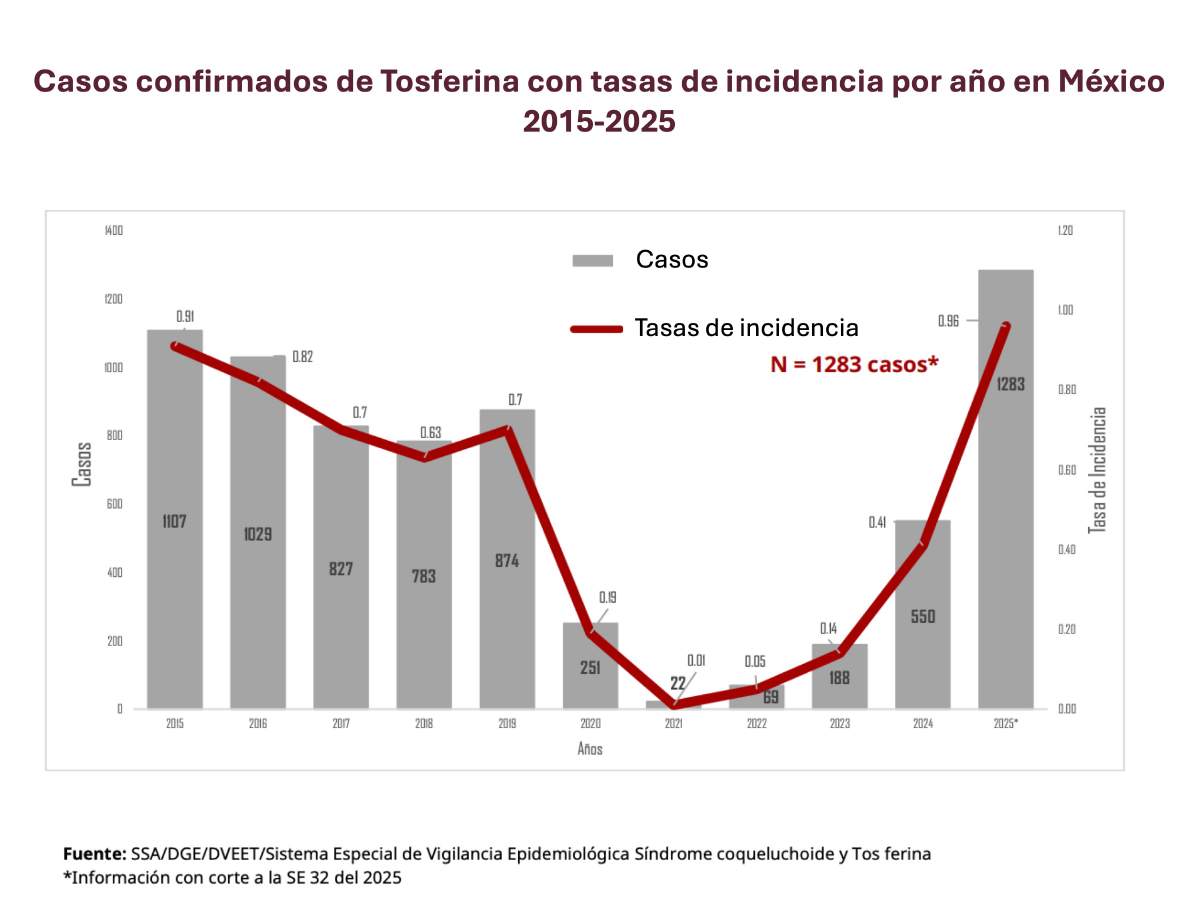

“Los hijos deben enterrar a sus padres” frase que hemos oído todos e incluso dicho. No obstante, esta frase por milenios no fue más que buenos deseos difíciles de que se hicieran realidad. En todas las familias del orbe, ya sea de reyes o de campesinos, de obreros o de empresarios, lo común era que sufrieran la pérdida de uno o varios hijos en sus primeros años de vida. Los verdugos más frecuentes, pero no los únicos, fueron las enfermedades infecciosas, como la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la difteria y la tosferina. Afortunadamente, a mediados de década de los 50’s del siglo pasado, gracias a los antibióticos, las vacunas y una mejor higiene, la mortalidad infantil empezó a disminuir de una manera dramática. Sin embargo, en los últimos años han resurgido enfermedades que estuvieron durante décadas perfectamente bajo control, una de ellas la tosferina (también llamada coqueluche, como me ilustró mi amigo y colega David Romero). Para muestra de ello basta un botón: a inicios de agosto de 2025 (semana epidemiológica 32) hubo 1283 personas enfermas de tosferina en México, de las cuales fallecieron 63. Para mayor dolor, casi todos los fallecidos fueron bebés menores de un año. En contraste, en el año 2011 enfermaron sólo 22 personas (Figura 1). Tengo que apuntar que la Ciudad de México fue donde más casos ocurrieron. Es realmente vergonzoso que en el 2025 todavía mueran bebés de esta enfermedad, cuando el remedio, una vacuna, existe desde hace más de una centuria.

Figura 1. Casos confirmados de tosferina y tasa de incidencia anual en México.

Este repunte tiene diferentes causas, algunas obvias y otras no tanto. Las más evidentes son el abasto intermitente de medicamentos y la renuencia cada vez más creciente a vacunarse (de cualquier cosa). Pero el tipo de vacuna, el esquema de vacunación, y la misma biología del patógeno también tienen un papel. Ya les platicaré.

Cómo te contagias de tosferina y qué se siente

Contagiarse es fácil, pero estar enfermo de tosferina no es nada aconsejable. Todo empieza al estar en contacto con las micro-gotitas de saliva o de mucosidad que un enfermo expele cuando tose. Aunque te parezca contraintuitivo, seguramente este enfermo no es un niño pequeño que no vacunaron, sino un adulto asintomático que sí se vacunó cuando bebé, pero que nunca más renovó su esquema de inmunización contra este mal. En el 2018, en los Estados Unidos, el 54% de los pacientes a los que se les diagnosticó tosferina eran adultos.

Los síntomas de la tosferina aparecen unos días después de haber estado en contacto con una persona enferma. Los primeros de ellos se confunden fácilmente con los de un catarro común: mocos, estornudos, ojos llorosos, un poco de fiebre y tos. Las cosas se ponen rudas un par de semanas después. Los accesos de tos se vuelven incontrolables e intensos, provocados por las mucosidades que se acumulan en las vías respiratorias. Estos accesos de tos son inconfundibles, y se caracterizan por un sonido horrible, un chillido agudo, que hacen los enfermos al jalar aire para toser y al terminar de hacerlo. Estos sonidos son tan feos que de ahí viene el nombre de la enfermedad: tosferina o tos de las fieras. La tos es tan intensa que frecuentemente impide que los pacientes respiren bien (apnea), así es que no es extraño que se le pongan los labios azules, vomiten e incluso pierdan el conocimiento. Los adultos con tosferina también pueden presentar neumonía, alteraciones del sueño, e incluso se les pueden romper las costillas en algún acceso de tos especialmente violento. Esta fase de la enfermedad, que los médicos suelen llamar etapa paroxística, puede tardar entre seis a diez semanas, pero en algunos pacientes con mala estrella esta segunda etapa puede durar meses. Después, la tos se va quitando poco a poco y en unas semanas, si se tiene suerte, se restablece la salud. En pocas palabras, la tosferina no es una actividad ni divertida, ni recomendable. (Novedoso “tip” para tener pesadillas: te puedes enfermar de tosferina más de una vez).

Un poco de historia

Hay quienes afirman que la primera mención de la tosferina la hizo el médico chino Yuanfang Chao, en el siglo VII, enfermedad que describió como “la tos de los 100 días”, pero el mal que reseñó era tan grave que algunos dudan de que se tratase realmente de la tosferina. Ya sin dudas, la primera descripción formal de una epidemia de tosferina en el mundo occidental la elaboró en 1578 el médico parisino Guillaume de Baillou, a la cual denominó como “quintas” porque los accesos de tos en los enfermos se presentaban más o menos cada cinco horas. También apuntó que las víctimas más frecuentes eran los infantes. Algunos estudios históricos recientes indican que el médico persa Mohammad Hussain Nurbakhshi describió una epidemia de tosferina, décadas antes que de Baillou. Sin embargo, la descripción más precisa de la enfermedad, desde el punto de vista de la medicina, la hizo en 1679 el médico inglés Thomas Sydenham (Figura 2) y fue él quien le otorgó a la tosferina el término médico, usualmente utilizado en el mundo de la medicina inglesa/ norteamericana, de pertussis, palabra que viene del latín per que significa intenso y tussis, tos.

Figura 2. Thomas Sydenham (1624-1689)

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sydenham

Desconocemos dónde surgió la primera epidemia de tosferina en el mundo, seguramente hace centurias. Se cree que llegó a Europa a través del camino de la seda y al continente americano, por culpa de sus colonizadores europeos. Como dato curioso, no hay descripciones de la tosferina en el México colonial, pero sí de otras epidemias como la de viruela, del cólera y la del sarampión.

Desenmascarando al culpable

Identificar al agente causal de la tosferina fue un reverendo problema, que en 1906 resolvieron los científicos belgas Jules Bordet (Figura 3) y su cuñado Octave Gengou. Uno pudiera pensar (equivocadamente), que aislar y crecer una bacteria es un asunto ya resuelto desde hace muchísimos años. Nada más lejos de la verdad, de hecho, sólo una pequeñísima fracción de las bacterias que viven en nuestro planeta las podemos crecer en condiciones de laboratorio y sólo sabemos de su existencia estudiando el DNA que se puede aislar de sus diferentes nichos ambientales. Muchas de las bacterias que sí podemos crecer en el laboratorio son muy exigentes en cuanto a sus dietas, algunas crecen a altas temperaturas, otras sin oxígeno, algunas más con mucha sal y otras crecen en medios nutritivos extremadamente sofisticados, por ejemplo: medio agar sangre, infusión cerebro corazón, agar papa-glucosa, agar extracto de malta, medio tioglicolato, emulsión de yema de huevo y telurito, etc.; basta hojear un catálogo de medios para microbiología para sopesar su diversidad y sofisticación. El problema más serio que encontraron Bordet y Gengou para aislar e identificar al agente responsable de la tosferina fue diseñar un medio de cultivo apropiado.

Figura 3. Jules Bordet (1870-1961)

https://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/ history/jules-bordet-1870-1961

El primer científico que levantó la mano diciendo que había (erróneamente) identificado al responsable de la tosferina fue Ludwig Letzerich, quien en 1870 aisló un hongo de niños con tosferina. El primer bacteriólogo que realmente observó al bacilo responsable de la enfermedad, fue el Dr. Carl Burger, de la Universidad de Bonn, analizando esputo de un niño enfermo de tosferina. Pero la identificación indiscutible del agente patógeno, la lograron Bordet y Gengou cuando pudieron crecer, purificar y describir al bacilo de la tosferina, que aislaron, por cierto, del esputo del hijo de Bordet. Esta proeza fue posible gracias al medio de cultivo que diseñaron y que contenía sangre, extracto de papa y glicerol. A este organismo, de hecho, lo llamaron inicialmente Haemophilus pertussis, ya que lo pudieron crecer en un medio con sangre. En latín Haemophilus significa amigo de la sangre. Luego, en 1958, el microbiólogo español Moreno-López lo incluyó dentro de un nuevo género bacteriano, al que llamó Bordetella para honrar a Jules Bordet. Por esta razón, al agente infeccioso de la tosferina lo conocemos actualmente como Bordetella pertussis.

Extraños remedios

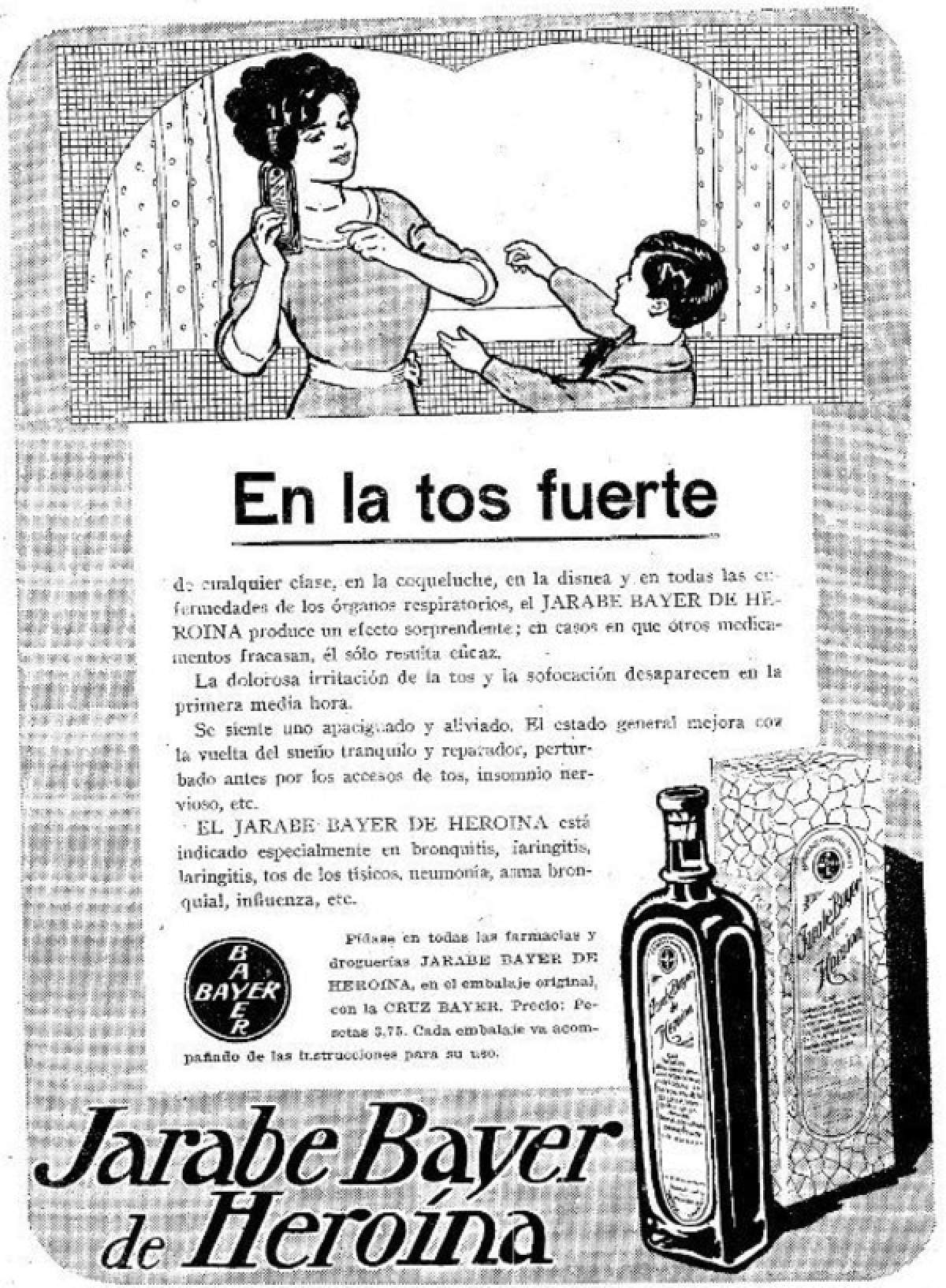

Como es obvio, en el pasado se intentaron remedios muy variados e incluso, diría yo, imaginativos para intentar curar la tosferina o al menos mitigar sus síntomas. Entre ellos se encuentran cataplasmas, linimentos e infusiones hechos de los más variados ingredientes: romero, grasa de foca, alquitrán y yema de huevo, laxantes, eméticos, muérdago, corteza de diversas plantas, antimonio, belladona, cicuta, alquitrán, extracto de vesícula biliar de buey, ciempiés, escarabajos e incluso remedios con opio o heroína (Figura 4). A inicios del siglo XX se intentaron infructuosamente tratamientos con cloroformo, con ozono, inyecciones de éter, rayos X, y cámaras de descompresión. Me lo crean o no, sabiendo que a Bordetella le gustaba crecer en ambientes altos en bióxido de carbono, en 1917, se propuso el uso de automóviles descapotables para “oxigenar” a los pacientes en trayectos a velocidades de 145 km/h, en los que debían tener la boca abierta. También se hicieron pruebas similares con aviones. A mí me parece que, en estos casos, el dicho es peor el remedio que la enfermedad, cae como anillo al dedo. El factor determinante en la disminución radical de las muertes infantiles a causa de la tosferina fue el desarrollo de las vacunas y de un modo secundario, los antibióticos.

Figura 4. Un “remedio” para tosferina. Publicado en España en 1912. Fuente: https://www.miradorarts.com/wp-content/uploads/2020/01/02-jarabe_de_heroina.jpg

Las vacunas

Una vez que se pudo cultivar a Bordetella pertussis parecía obvio que el obtener una vacuna contra la tosferina sería pan comido. El enfoque comúnmente utilizado en la primera mitad del siglo XX era simplemente crecer el bicho, inactivarlo química o físicamente, dosificarlo y utilizarlo como vacuna, claro está que después de ciertos ensayos clínicos, que eran mucho menos exigentes entonces que lo que ahora se pide. Los primeros en proponer una vacuna fueron los mismísimos Bordet y Gengou, pero no fueron los únicos. Charles Nicolle, director del Institut Pasteur de Túnez hizo su propuesta en 1913, al igual que el danés Thorvald Madsen, director del Statens Serum Institut, en 1914. La producción de estas primeras vacunas tenía problemas de estandarización y no mostraron todo su potencial. Al parecer, uno de los puntos críticos en la producción de la vacuna era el cuándo se tenían que cosechar las células.

Luego de décadas de trabajo, la primera vacuna realmente útil, fabricada con células inactivadas de B. pertussis, se licenció en los Estados Unidos en 1948 y se empezó a aplicar en un “combo” triple que combinaba las vacunas de la Difteria, el Tétanos con la de la Tosferina (Pertussis) y a la que se llamó DTP de células enteras. Esta vacuna triple la diseñaron dos destacadísimas investigadoras norteamericanas: Pearl Kendrick y Grace Eldering. En México, la aplicación masiva de la vacuna DTP de células completas empezó en 1955 y que, por cierto, en ese entonces se producía en nuestro país. Ahora se compran las que fabrican el Serum Institute of India, GlaxoSmithKline y Aventis Pasteur.

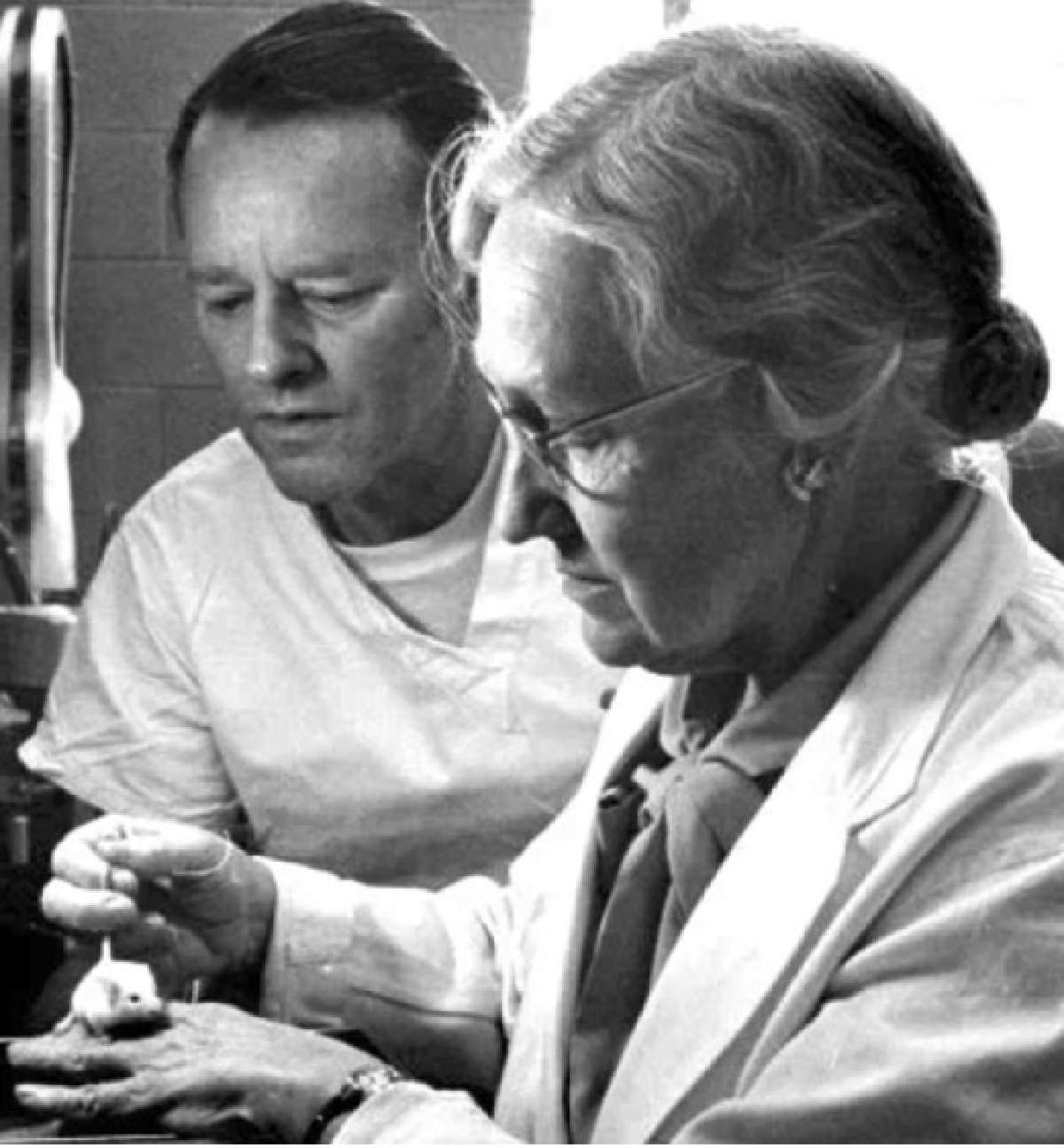

En todos los países del mundo dónde se incluyó en sus esquemas de vacunación, se logró que bajara la mortalidad infantil por tosferina de manera dramática. Sin embargo, la vacuna podía generar reacciones secundarias molestas e incluso se llegó a decir que había casos de encefalopatía (daño cerebral) ligados a la aplicación de la vacuna. Aseveración que se demostró que era completamente falsa, sin embargo, les dio fuerza a los movimientos antivacunas de los Estados Unidos y de otros países, al inicio de la década de los 80’s. Afortunadamente, Margaret Pittman (Figura 5), una brillante bacterióloga que trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), propuso que sabíamos lo suficiente de inmunología, química y biología para diseñar una nueva vacuna contra la tosferina. Esta vacuna, en vez de utilizar las células completas de Bordetella, utilizaría sólo algunos de sus componentes, aquellos más relacionados con la generación de la enfermedad (factores de virulencia), y que tienen como ventaja adicional que la bacteria los excreta mientras crece o que se encuentran en su superficie, lo que facilitaría su purificación, permitiendo obtener una vacuna moderna y con menos efectos secundarios.

Figura 5. Margaret Pittman (1901-1995)

https://encyclopediaofarkansas.net/entries/margaret-pittman-1738/

El primero en aterrizar estas ideas fue el científico japonés Yuji Sato y fue en su país donde se produjeron por primera vez estas nuevas vacunas, a las que se llama vacunas acelulares. Otras compañías fabricantes de vacunas, de otros partes del planeta, replicaron con éxito sus métodos. Las vacunas acelulares, como se deseaba, probaron tener muchos menos efectos secundarios que las vacunas elaboradas con células completas, así es que una vez que se demostró su eficacia, allá por la década de los 90’, se empezaron a usar en todo el mundo. Aunque debo de confesar que la inmunidad que otorgan las vacunas de células completas es bastante mejor y su protección se desvanece más lentamente, que lo que ofrecen las acelulares. Actualmente contamos con nuevas formulaciones de vacunas que ofrecen un rango más amplio de protección de lo que ofrece la DTP. Por ejemplo, ahora existe una vacuna combinada hexavalente que nos protege contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B, la poliomielitis e incluso contra las infecciones de la bacteria Haemophilus influenzae tipo B. Estas vacunas polivalentes obviamente facilitan las campañas de vacunación y abaten sus costos.

Los nuevos retos

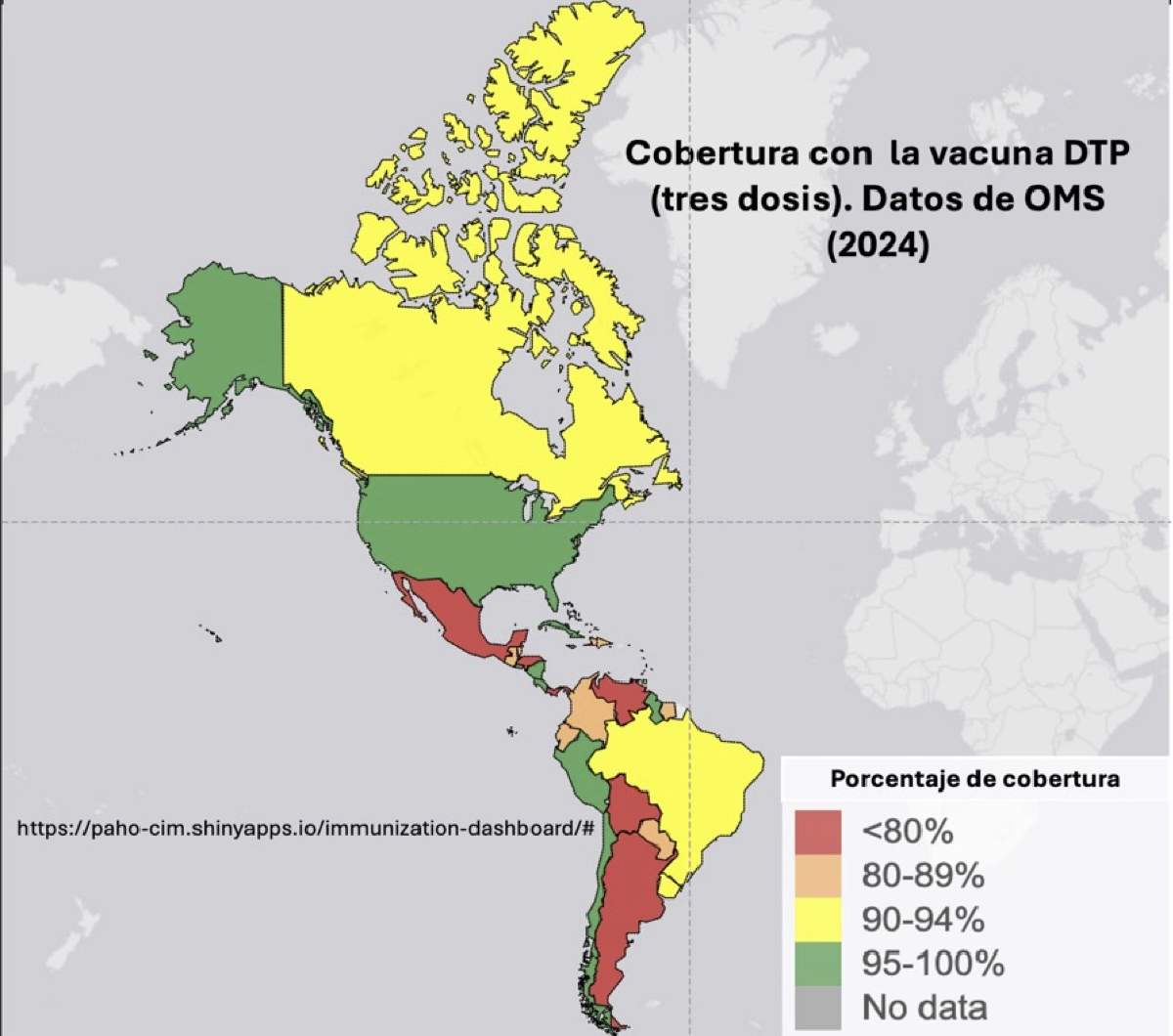

A pesar de las intensas campañas de vacunación a nivel mundial con la vacuna DTP acelular, la tosferina está al alza, una clara indicación de que todavía queda mucho por hacer. De hecho, hace unas pocas semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó que en 2024 se vacunaron 115 millones de infantes al menos una vez, pero sólo 109 millones acabaron el esquema recomendado, consistente en tres dosis que se tienen que aplicar a las 6, 10 y 14 semanas de edad. En México, en ese año, sólo el 78% de los niños obtuvieron su esquema completo. En contraste, el 100% de los niños cubanos completaron su esquema y en los Estados Unidos el 95%. Pero seguramente en ese último país y con sus nuevas políticas de salud, la cobertura bajará dramáticamente (...y pagarán las consecuencias) (Figura 6).

Figura 6. Cobertura con la vacuna DTP, 2024. Fuente: https://paho-cim.shinyapps.io/immunization-dashboard/#

Sin embargo, el problema más serio es que la protección que otorga la vacuna DTP acelular dura unos 5 años, y sólo si se concluyó el esquema de vacunación básico de 3 dosis, incluyendo también las dos adicionales de refuerzo que se recomiendan a los 18 meses de edad y a los 6 años. En otras palabras, los adultos, aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, estamos fastidiados. No sólo podemos enfermarnos de tosferina, sino que quizá nuestra situación sea peor: ser pacientes asintomáticos (o con síntomas muy leves) y contagiar a nuestros seres queridos más vulnerables, como nuestros bebés recién nacidos. Con esta imagen en mente, ahora se recomienda que las mujeres entre las 27 y las 36 semanas de embarazo se vacunen. Evidentemente esta recomendación no es suficiente, los papás, abuelos, tíos, hermanos adolescentes y toda la familia cercana que va a tener contacto estrecho con el nuevo bebé, debiera vacunarse también. En otras palabras, los únicos que tienen protección universal son los infantes y quizá debiéramos plantearnos un nuevo esquema de vacunación que incluya refuerzos periódicos a los adolescentes y a los adultos.

Otro problema relevante es que las vacunas acelulares se hacen, a lo más, con cinco factores de virulencia de Bordetella, por lo que hay una intensa selección en favor de bacterias mutantes, que al no producir alguno de estos factores, ahora tiene la capacidad de evadir un poco más fácilmente la respuesta inmune que nos ofrecen este tipo de vacunas. Esto inevitablemente nos pone entre la espada y la pared: las vacunas de células completas son eficientes, pero causan reacciones secundarias tan molestas que hacen que la gente no acabe sus esquemas de vacunación y las acelulares básicamente no producen efectos indeseados pero la protección que confieren dura menos. Por esta razón hay mucho interés en diseñar una nueva generación de vacunas contra la tosferina, con las que su protección no se desvanezca y no provoquen reacciones secundarias indeseables. Hay muchos investigadores alrededor del mundo trabajando en este campo, así es que no dudo que pronto tendremos un nuevo tipo de vacunas contra la tosferina en el mercado.

Epílogo breve

Vacúnate, la vacuna acelular no es perfecta, pero ayuda y la puedes encontrar en muchas farmacias y hospitales.

Lecturas adicionales:

González-Barcala, F.J., F. Villar-Álvarez y F. Martinón-Torres. (2022). Tosferina en el adulto: el enemigo visible. Archivos de Bronconeumología 58: 300–302

https://www.archbronconeumol.org/es-tosferina-el-adulto-el-enemigo-articulo-S0300289621001927

Donoso Fuentes, A., D. Contreras Esteyes, D. Ulloa Vega y D. Arriagada Santis. (2021). A setenta años del inicio de la vacunación antipertussis. Breve revisión histórica de los tratamientos empleados en su combate. Andes pediatr. 92 (6)

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-60532021000600963

Ledermann D., W. (2004). Breve historia de la Bordetella pertussis, una elusiva damisela. Rev. Chil. Infect. 21 (3): 241-246

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182004000300018&script=sci_arttext

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.