Nicté Yasmín Luna Medina es madre, feminista y comunicadora de la ciencia, adscrita al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Estudió la maestría en Filosofía de la Ciencia con especialidad en Comunicación de la Ciencia por la UNAM y el máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco (San Sebastián, España).

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

En medio del desierto de Mojave, en Estados Unidos, se erige una torre que en su parte alta destella una intensa luz blanca, rodeada de múltiples espejos que se rinden a sus pies, dando forma a un mandala de círculos que se propagan por varios cientos de metros. Si la viera Aureliano, el creativo habitante de Macondo en la inolvidable novela de Gabriel García Márquez, creería que es aquella arma para la guerra que esperaba construir luego de la gran lupa; pero no es así, esa torre deslumbrante está ahí para generar electricidad concentrando la energía del sol.

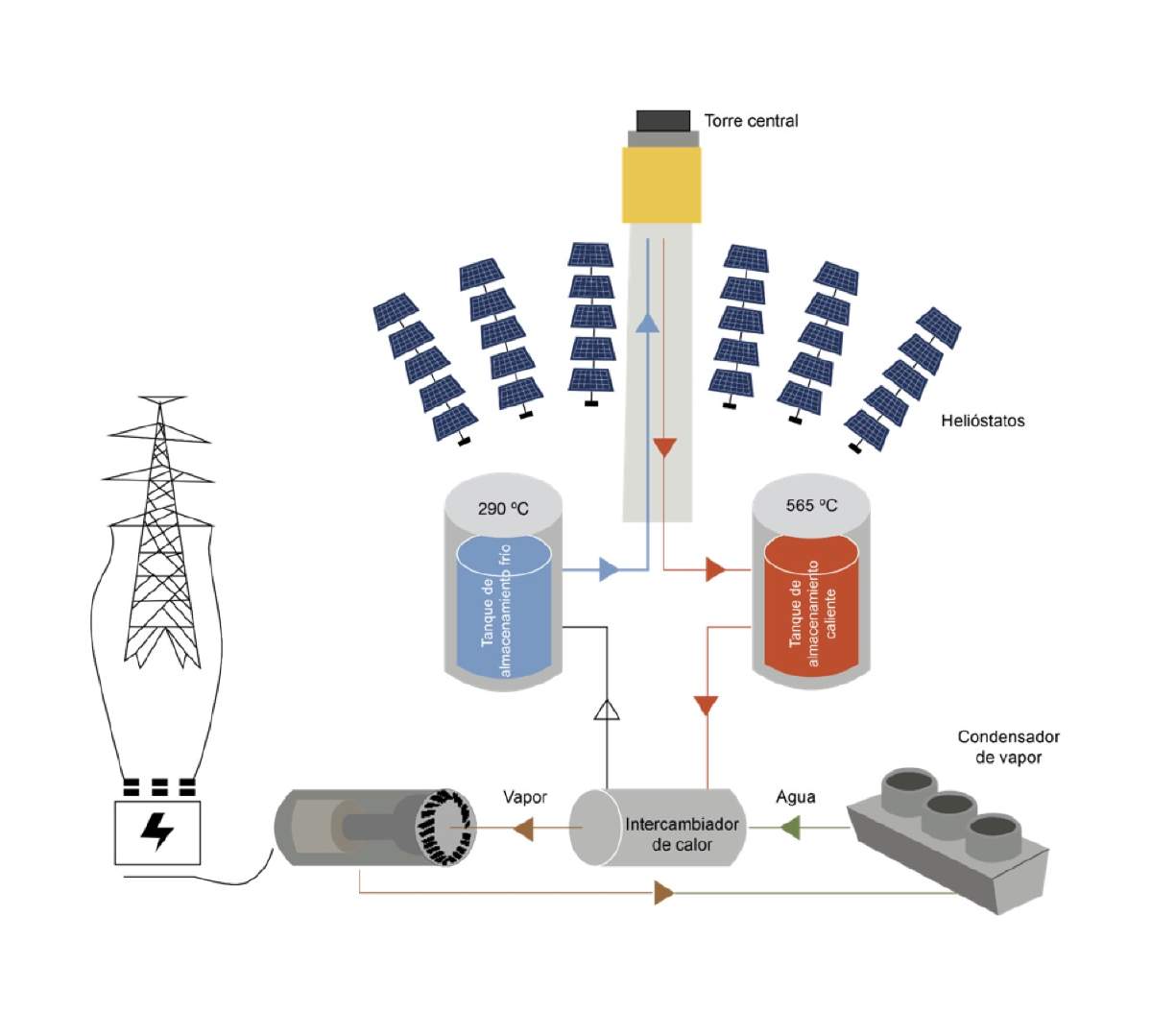

Este sistema tecnológico se conoce como torre solar térmica, los espejos, llamados helióstatos, tienen la función de reflejar la radiación solar hacia el receptor (la parte alta de la torre central); están colocados en una estructura que cuenta con mecanismos de control que permiten orientarlos, de tal manera que sigan el movimiento del sol. Por su parte, el receptor (que consiste en paneles de muchos tubos) transfiere el calor recibido a un fluido de trabajo, este puede ser agua o, en otros casos, sales fundidas. Cuando el fluido es agua, se genera directamente vapor en el receptor; en cambio, cuando se utilizan sales fundidas, esas se calientan en el receptor y luego ceden su calor en un intercambiador, donde el agua se convierte en vapor. Este impulsa una turbina que hace girar al generador eléctrico y así produce la electricidad. Por supuesto, este tipo de plantas termosolares, cuenta con sistemas de almacenamiento para guardar el fluido caliente, principalmente cuando se usan sales fundidas. Esto hace posible mantener la operación durante la noche o días nublados, a diferencia del vapor, cuyo almacenamiento solo es viable por periodos cortos, de menos de una hora (Figura 1).

Para entender la magnitud de esta hazaña, conviene detenernos un momento a pensar en la cantidad de energía solar que llega naturalmente a la Tierra. En un día despejado al medio día, la radiación solar que llega a la superficie de nuestro planeta equivale aproximadamente a 1 “sol”, es decir, cerca de 1 kiloWatt por metro cuadrado; lo que equivale a tener 10 focos de 100 watts encendidos sobre un metro cuadrado del suelo. En una torre central, gracias a la geometría y alineación de los espejos, es posible concentrar la energía del sol hasta 600 veces, es decir que el receptor puede llegar a recibir hasta 600 kW de potencia solar. Y con ello, operar a temperaturas que oscilan entre los 250°C y 1000°C, lo necesario para echar a andar una turbina de vapor y generar electricidad.

Claro, no basta con concentrar la luz: el diseño de la torre y la disposición de los espejos son las claves para aprovechar al máximo la radiación solar. El diseño de esta sistema tecnológico está pensado para aprovechar la mayor cantidad de energía solar que reciben los helióstatos. Por ello, la altura de la torre debe ser lo bastante elevada para que los helióstatos puedan “mirar” al receptor de frente; es decir, se busca que el ángulo entre el espejo, el Sol y el receptor sea lo más favorable posible para reflejar la mayor cantidad de luz hacia el punto deseado. Además, la distancia a la que se coloca cada uno de los helióstatos debe considerar que no se sombreen ni se bloqueen entre ellos para que reflejen la mayor cantidad de radiación que reciben. Por último, se sugiere que la distancia máxima entre la torre y los helióstatos no sea mayor de un kilómetro.

Figura 1. Diagrama de torre central termosolar, una adaptación de Arancibia, C., 2025.

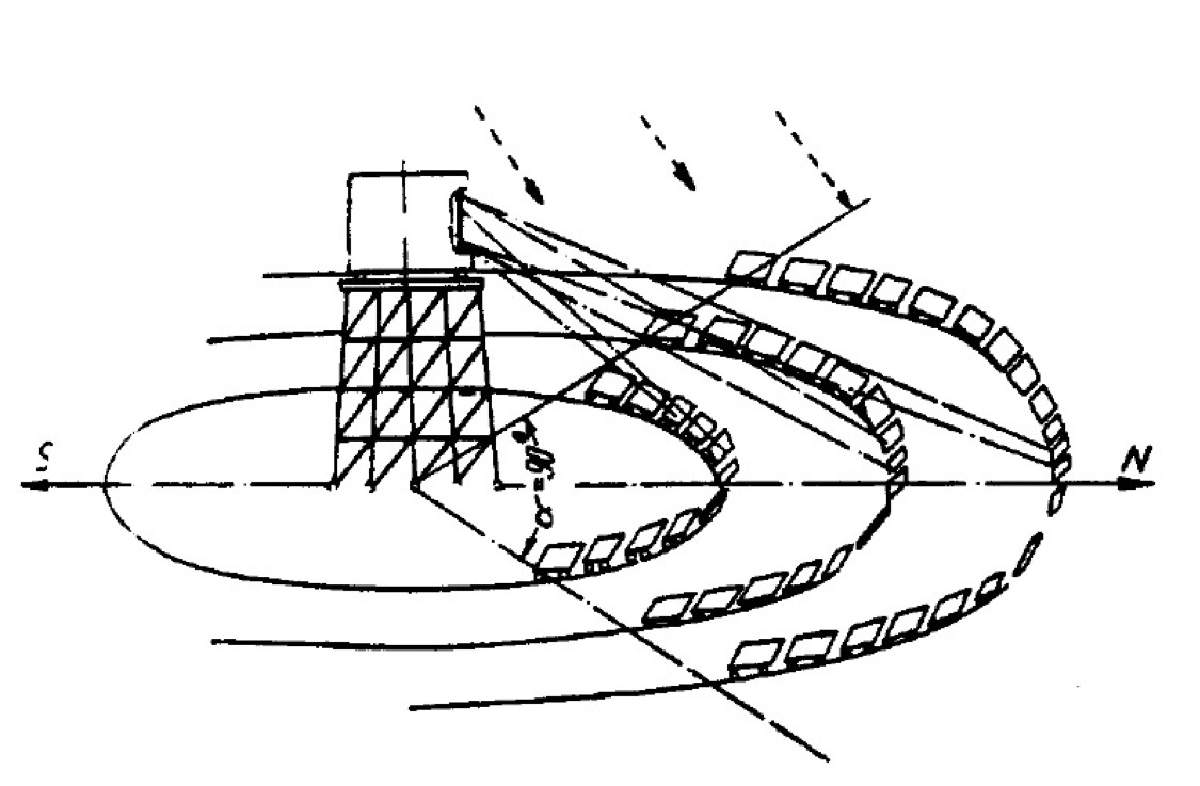

Los inicios del desarrollo de las torres solares térmicas

El desarrollo tecnológico relacionado con las torres solares térmicas ha requerido la investigación en diferentes áreas, entre ellas: el tipo de fluidos que se utilizan para producir el vapor, los sistemas de almacenamiento y el diseño del sistema tecnológico. Los inicios de estas aportaciones surgieron a principios del siglo XX debido a la crisis del petróleo de la época. En los primeros experimentos de plantas solares de este tipo, se utilizaba agua como fluido de trabajo, esto limitaba la temperatura que podía alcanzar el vapor producido (250 grados centígrados), lo que impacta en la eficiencia del sistema; por eso, se han buscado diferentes mezclas de fluidos que mejoren este aspecto. En 1902, los ingenieros H. E. Willsie y J. Boyle Jr. utilizaron por primera vez mezclas de agua con amoníaco, dióxido de carbono y dióxido de azufre como fluido de trabajo, elevando la temperatura del vapor producido. Otra contribución importante para esta tecnología fue la que realizó Frank Shuman, un inventor estadounidense, ingeniero y apasionado de la energía solar, quien desarrolló en 1908 el primer sistema de almacenamiento de energía solar térmica que se tiene registrado. Esto es importante para extender las horas de producción de electricidad de la planta solar térmica durante la noche o en días nublados. En 1949, del otro lado del mundo, en Moscú, N.V. Lenitski propuso un sistema que consistía en un conjunto de espejos planos que reflejaban la luz solar hacia una caldera elevada fija. Años más tarde, en 1957, Vicky Baum propuso el primer diseño de una torre central que consistía en 1293 espejos de 3 x 5 m cada uno distribuidos en 23 trenes que se movían sobre rieles concéntricos con la misma velocidad alrededor de la caldera, situada en la parte superior de la torre de 40 metros. (Figura 2). De sus investigaciones concluyó que la multiplicación de elementos estándar (helióstatos) podría aumentar la potencia de salida; sin embargo, el factor que complicaba el problema era que la caldera debía estar situada en una altura elevada. Sus contribuciones incluyen las ecuaciones angulares relacionadas con el sistema de torre central térmica y la viabilidad económica mediante el dimensionamiento y la selección de materiales de la tecnología de receptor central a gran escala.

Figura 2. Primer diseño de torre central propuesto por Vicky Baum en 1957 (Baum, Aparasi, & Garf, 1957).

En 1965, el profesor Giovanni Francia de la Universidad de Génova en Italia realizó pruebas adicionales en una instalación de una planta piloto ubicada en St. Ilario-Nervi. Consistía en 270 helióstatos circulares (cada uno de 1.1 m de diámetro). Los reflectores giraban y concentraban la radiación en una caldera instalada a 10 m de altura, generando vapor a 500°C.

Plantas Solar One y Two: las primeras en inyectar energía a la red

Los aprendizajes de aquellos prototipos sentaron las bases para dar el siguiente paso: integrar las plantas a la red eléctrica. En 1996, entró en operación la planta Solar Two, la primera planta demostrativa en el mundo en inyectar electricidad a la red eléctrica de Estados Unidos. Esta planta se ubicaba en el Desierto de Mojave y utilizaba sales de nitrato fundidas a 650 grados centígrados, a diferencia de su antecesora Solar One, que utilizaba aceite o agua. Solar Two contaba con 1,926 helióstatos y tenía la capacidad de producir 10 megawatts de electricidad. La instalación dejó de operar en 1999, habiendo cumplido con su función de mostrar la viabilidad técnica del concepto.

Plantas comerciales en el mundo

Con el éxito de Solar Two, la tecnología dejó de ser un experimento y empezó a perfilarse como una opción real de generación eléctrica. El salto hacia las plantas comerciales no tardó en llegar. En el 2006 se puso en marcha la primera torre solar térmica en el mundo, se trata de PS10 ubicada en Sanlúcar la Mayor en Sevilla, España. Esta planta consta de 624 helióstatos y una torre de 114 metros de altura, produce una potencia de 11 megawatts. La instalación se extiende en una superficie de 60 hectáreas. El fluido de trabajo que utiliza es el agua, por lo que tiene una limitante: la temperatura de operación del vapor de agua es a 250 grados centígrados, esto impacta en la eficiencia del sistema.

Por otra parte, la planta solar Gemasolar (2011) fue la primera planta termosolar a escala comercial con capacidad de almacenamiento térmico en sales fundidas. Se localiza en Sevilla, España. Se trata de un campo solar de 185 hectáreas, con 2650 helióstatos (cada uno de estos con un área de 120 m²) distribuidos en anillos concéntricos alrededor de una torre de 140 metros de altura. Utiliza el calor almacenado en sales fundidas para producir el vapor de agua que mueve la turbina. Esta planta tiene una capacidad de 19.9 megawatts de potencia. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de energía térmica de 15 horas, lo que le permite producir electricidad por la noche o en días nublados, dándole la capacidad de generar electricidad ininterrumpidamente durante las 24 horas del día.

Ivanpah: la gran apuesta solar que se apagará en 2026

Mientras en España brillaba Gemasolar con su innovador sistema de almacenamiento, al otro lado del Atlántico surgía un proyecto aún más ambicioso: Ivanpah. En 2014, en el mismo desierto de Mojave, se inauguró la que en ese momento era la planta termosolar más grande del mundo, con una capacidad de 392 megawatts de potencia. El diseño del proyecto consiste en tres torres centrales de 140 m de altura y un total de 173,500 helióstatos. Esta infraestructura opera con vapor de agua a una temperatura de 550 grados centígrados. Además, incluye dos calderas de vapor a gas natural: una auxiliar y otra de conservación nocturna. La caldera auxiliar se utiliza al arranque matutino de la central eléctrica, para ayudar a alcanzar la temperatura de operación, así como durante condiciones de nubosidad. La caldera de conservación nocturna se utiliza para evitar que el sistema se enfríe completamente durante la noche.

Desafortunadamente, en enero de 2025, el copropietario de esta planta, NRG Energy, anunció que su cierre comenzará a principios de 2026. Esto no se debe a un fallo en la tecnología, sino paradójicamente a lo bien que le está yendo a otra tecnología solar: los paneles fotovoltaicos, con sus costos cada vez más bajos. Al no contar con almacenamiento de calor, Ivanpah no tenía una ventaja clara sobre los paneles.

La experiencia de México en plantas termosolares

Aunque esos proyectos internacionales han acaparado titulares, México comenzó a escribir su propia historia en energía solar para la producción de electricidad. Por allá del 2016, desde el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, localizado en Temixco (Morelos), se gestó un proyecto en conjunto con la Universidad de Sonora para poner en marcha el Campo Experimental de Torre Central localizado en el desierto de Sonora. La instalación cuenta con una torre de 32 m de altura y 40 helióstatos con diferentes áreas de superficie (1.5, 2.25, 6 y 36 m2). Esta es a la vez una planta de ensayo y un laboratorio. El objetivo de este proyecto es diseñar, probar y evaluar seguidores solares, helióstatos, receptores solares, sistemas de almacenamiento térmico y sistemas de control (Figura 3).

Figura 3. Campo Experimental de Torre Central en el desierto de Sonora (publicada en https://concentracionsolar.org.mx/).

Este campo experimental ha sido un laboratorio para aprender, lo que ha servido de base para la siguiente apuesta de México: demostrar que la energía termosolar puede jugar en las ligas mayores de la generación de energía eléctrica. Así, el pasado 26 de agosto de 2025, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, anunció la construcción de dos centrales termosolares de torre en Baja California Sur. En su etapa inicial, las dos plantas producirán 100 megawatts a través de 11 horas de operación continua.

Estas torres en los desiertos, rodeadas de mandalas de luz son la posibilidad de mirar al Sol como un aliado de la transición energética. Tal vez, Aureliano nunca imaginó que aquella gran lupa que soñaba para la guerra, se materializaría como una herramienta capaz de electrificar miles de hogares con la energía inagotable del astro.

Referencias

- Arancibia, C. (2025, septiembre 5). Seminario del IER - «Tecnología de torre solar para México». Instituto de Energías Renovables-UNAM. https://www.youtube.com/watch?v=W70A46IngNg

- Baum, V. A., Aparasi, R. R., & Garf, B. A. (1957). High-power solar installations. Solar Energy, 1(1), 6–12. https://doi.org/10.1016/0038-092X(57)90049-X

- Gobierno de México. (2025, agosto 26). México a la vanguardia: CFE construirá 2 centrales termosolares en Baja California Sur para beneficiar hasta 200 mil hogares. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-a-la-vanguardia-cfe-construira-2-centrales-termosolares-en-baja-california-sur-para-beneficiar-hasta-200-mil-hogares

- Hernández, B., Lopez Ferber, N., Abdullah, M., Mayyas, A., Calvet, N., & Chiesa, M. (2025). Central receiver-based concentrated solar power plants part 1: A historical review. Solar Energy, 299, 113693. https://doi.org/10.1016/j.solener.2025.113693

- Laboratorio Nacional de Concentración y Química Solar. (s. f.). Torre central. Instituto de Energías Renovables de la UNAM. https://concentracionsolar.org.mx/concentracion-solar/torre-central

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.