La M. en C. Sol Castrejón es estudiante de doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología (UNAM). Su investigación se enfoca en la caracterización estructural y funcional de la fructosiltransferasa de Bacillus subtilis y su producto, la levana. Su trayectoria integra la investigación, la docencia y la divulgación, con un profundo interés por acercar la ciencia a la sociedad.

El Dr. López Munguía es investigador Emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos. Su área de especialidad es la biotecnología alimentaria, con énfasis en la síntesis de biopolímeros en alimentos fermentados. Es miembro y vocal de la Mesa Directiva de la Academia de Ciencias de Morelos.

Esta publicación fue revisada por el comité editorial de la Academia de Ciencias de Morelos.

Demonizado por su aporte calórico vacío, el azúcar esconde otra cara: puede convertirse en fibra funcional y aportar beneficios. En la alimentación —como en la vida— todo depende del contexto

Si tomas café, que sea negro

El azúcar es el villano favorito de la mayor parte de los nutriólogos: agregarlo a un alimento -dicen- lo transforma en automático en “comida chatarra” que se sugiere eliminar de la dieta, o al menos de los productos de venta en las escuelas públicas. Sin embargo, una y otra vez a lo largo de la historia, estudios dentro de la ciencia de los alimentos y de la nutrición, han confirmado que el veneno está en la dosis como planteaba Paracelso (1493-1541). Es decir, nos enferman los excesos de una sustancia o alimento, natural o “procesado”, que en dosis razonables puediera resultar no solo benéfico, sino incluso esencial. Tomemos como ejemplo el caso del café que en 1991, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (la IARC, organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud) lo había colocado como probable responsable de cáncer de vejiga y de 20 tipos de cáncer más. Sin embargo, en 2016 la IARC debió retirar tal sentencia a la luz de las evidencias científicas que demostraron no solo su inocuidad sino los beneficios de beberlo. Hace apenas unos días, en el Journal of Nutrition, se publicó un trabajo en el que se concluye que beber café “alarga la vida” [1]. Muchas veces la explicación a la controversia en torno al efecto benéfico o dañino está en las dosis empleadas en los estudios: no es lo mismo beber de dos a tres que de cinco a diez tazas de café al día.

Sin embargo, habría que ir más lejos y detenerse a pensar en aquella cita bíblica que plantea que el destino de una semilla de mostaza depende del suelo en el que cae. Es decir, hay que considerar el sistema digestivo del individuo en el que cae la semilla (o la taza de café), de cuyo “suelo” forma parte esencial la microbiota intestinal. Eso sí, hay que aclarar que en el artículo antes mencionado [1], se advierte que el beneficio de una vida más larga para los cafeinómanos está condicionado a tomarlo negro, es decir, sin azúcar (ni crema) ¿Tan mala es el azúcar?

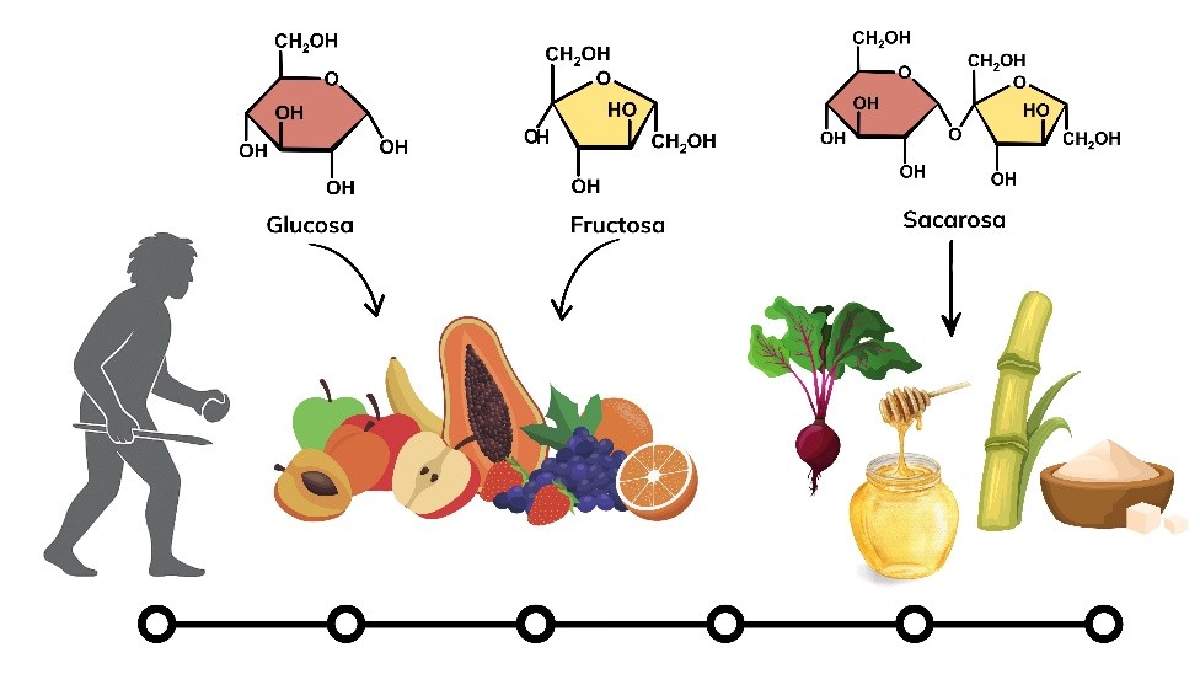

Aunque suene paradójico: para una vida dulce, aléjate del dulce

La glucosa, el azúcar más simple en la dieta humana, es un compuesto vital ya que se trata del principal combustible que provee de energía a nuestras células, empezando por las del cerebro. Los ancestros del Homo sapiens seleccionaron alimentos seguros a partir de su dulzor, un dulzor generado -ahora sabemos- por diversos tipos de azúcares: en algunos directamente la glucosa, en otros también la fructosa (azúcar de las frutas), o la sacarosa de la miel, la caña o el betabel (Figura 1). Para los nómadas, el dulzor era señal de seguridad; si lo recolectado era dulce, se asumía que era sano o al menos inocuo. Durante siglos “lo dulce” – sensación causada por el azúcar- no solo significó seguridad y energía, sino también placer: los dulces sueños se volvieron un anhelo. Sin embargo, hoy en día todo en torno al azúcar es oscuro y pintado con sellos negros, no importa si se trata de glucosa, fructosa o de sacarosa. Y a diferencia de lo que sucedía en el pasado, hoy, al pasearnos por los corredores de los supermercados, las señales recibidas desde los sellos nos advierten que lo dulce se ha convertido en una trampa, resultando más sano seguir buscando productos menos dulces para una vida con dulces sueños.

Figura 1. Origen natural de los azúcares. En la dieta humana temprana, la glucosa, la fructosa y la sacarosa fueron señales de alimento seguro para los primeros Homo sapiens. Apenas en el siglo pasado, la glucosa y la fructosa se empezaron a producir también industrialmente mediante un proceso biológico a partir del almidón del maíz, los llamados jarabes fructosados que en realidad son una mezcla de glucosa y fructosa.

Que quede claro, no tenemos duda de que este cambio radical en torno al azúcar está plenamente justificado: sabemos que cada mexicano consume más de 160 L de refrescos al año, endulzados con cantidades de azúcar que no existen en ningún alimento natural consumido de la misma forma, frecuencia y dosis, y que la consecuencia son la obesidad y la diabetes a edades cada vez más tempranas [2]. También es un hecho que, a pesar del advenimiento de los jarabes fructosados (mezclas de glucosa y fructosa producidas a partir del almidón de maíz), el principal azúcar que consumimos los mexicanos es la sacarosa, que no es lo mismo…pero casi: una molécula que contiene unidas químicamente a la glucosa y la fructosa, como podemos apreciar en la figura 1.

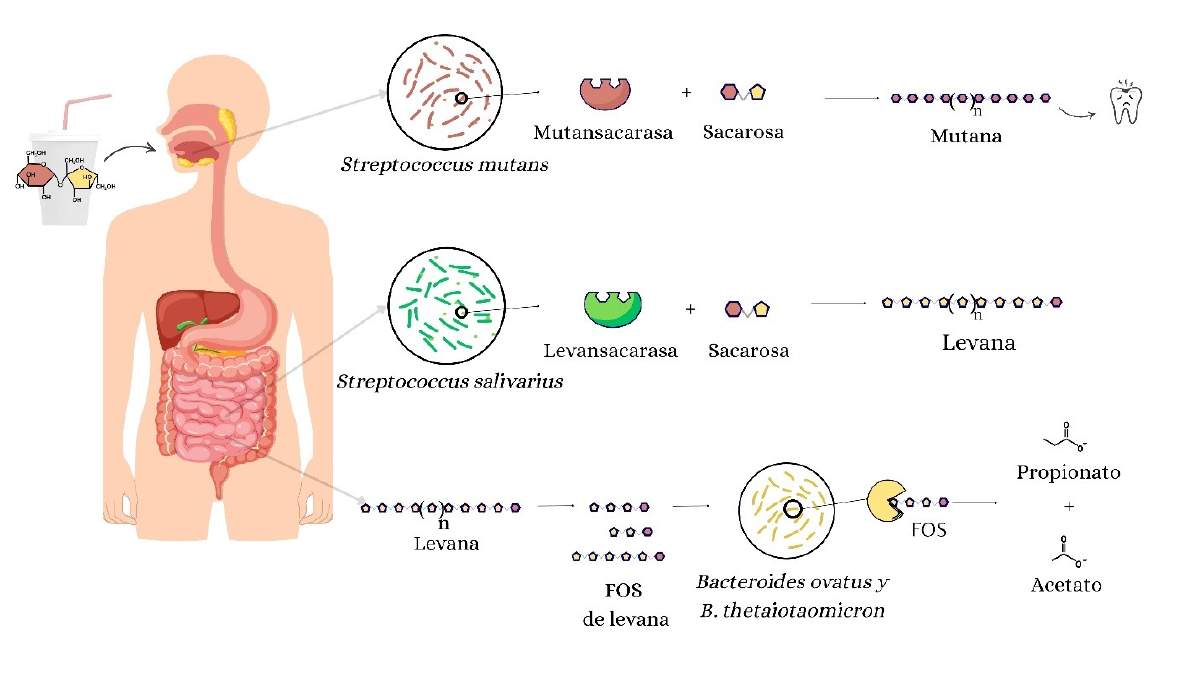

Desde hace décadas sabemos que la sacarosa, además de contribuir al exceso calórico de la dieta moderna y a enfermedades como la diabetes, es también cariogénica, es decir, que favorece la formación de caries dental. Incluso antes de que la obesidad y la diabetes se volvieran un problema de salud pública, desde mediados del siglo pasado, ya los dentistas recomendaban a niñas y niños alejarse del azúcar, y en casa escuchábamos: ¡niño, si sigues comiendo dulces se te van a picar los dientes!. Las investigaciones científicas evidenciaron que, entre las más de 700 especies de bacterias presentes de forma natural en la saliva, lo que conocemos como microbiota salival, abundan bacterias del género Streptococcus, entre ellas algunas patógenas como S. mutans y grupos de su especie (serotipos) como S. sobrinus, S. cricetus, S. rattus, S. ferus, S. macacae y S. downei, entre otros. S. mutans posee enzimas que, a partir de la sacarosa (y solo de la sacarosa), elaboran una especie de goma insoluble denominada mutana. Esta sustancia es un polisacárido a base de glucosa que se adhiere fuertemente a los dientes y facilita la fijación de otras bacterias y materia orgánica, dando origen a la placa dental y, más tarde, si no se elimina con higiene adecuada, a la caries. Prácticamente todas las especies del género Streptococcus presentes en la saliva poseen este tipo de enzimas, conocidas como glucansacarasas: glucan- pues todas hacen polímeros de glucosa y -sacarasa, pues solo lo fabrican con sacarosa. Además, tratándose de bacterias lácticas, ya acomodadas en su bio-película de polímero, producen ácido láctico, sustancia que desmineraliza el esmalte dental. Esto debería hacer aún más negro el sello de advertencia en los alimentos con sacarosa.

Streptococcus salivarius: un gran aliado

Igual que sucede con la salud intestinal, una buena salud bucal depende de un equilibrio entre bacterias benéficas y bacterias patógenas en la boca, es decir, bacterias de la saliva, la lengua y las encías. Así, dentro del género Streptococcus las hay también amigables, como Streptococcus salivarius, una bacteria que se ha propuesto incluir como un probiótico en la pasta dental para combatir la caries, las enfermedades de las encías y hasta la halitosis (mal aliento) [3]. Como cualquier Streptococcus que se respete, S. salivarius también produce polisacáridos a partir de sacarosa, sin embargo, estos no inducen la formación de caries.

Ahora bien, ¿qué ocurre con la sacarosa más allá de la boca por la que su paso puede ser vertiginoso? Imagina a alguien bebiendo un refresco: aunque parte de la sacarosa permanece por algún tiempo interaccionando con las papilas gustativas, activando los receptores del sabor dulce y alimentando la microbiota salival, la mayor parte llegará rápidamente al estómago donde, de acuerdo con diversos estudios experimentales, puede permanecer hasta 4 horas para finalmente alcanzar casi intacta el intestino [4]. Por “intacta” queremos decir sin sucumbir a la acidez estomacal que debería separarla (hidrolizarla) en sus dos componentes, glucosa y fructosa, pre-requisito para que se absorban y vayan a llenar nuestro tanque de calorías. Esto es importante porque las enzimas de Streptococcus elaboran sus polisacáridos exclusivamente a partir de sacarosa.

Como una muestra sorprendente de las muchas formas de interacción entre los microorganismos y los humanos, un equipo de investigadores en Japón describió recientemente que dentro de las bacterias de la microbiota intestinal, se halla nada menos que a Streptoccocus salivarius, que, desde la saliva y la lengua, puede viajar para instalarse en el intestino delgado. Sucede que cuando S. salivarius intestinal encuentra sacarosa, produce el polisacárido conocido como levana [5]. La levana es una fibra funcional, un polímero a base de fructosa (fructana) presente en alimentos fermentados, y estructuralmente de gran similitud con la inulina, una de las principales fuentes de fibra soluble en nuestra dieta, y abundante en plantas como los agaves, alcachofas, espárragos y muchos otros vegetales. S. salivarius se convierte así en un comensal amistoso, un aliado no solo en la microbiota salival sino también en la intestinal, complementando nuestra dieta con esta fibra funcional (Figura 2).

Levana: puente entre biotecnología y salud intestinal

La levana ha despertado el interés de la comunidad científica a nivel internacional, y en nuestro laboratorio en el Instituto de Biotecnología (UNAM), nos enfocamos en comprender los mecanismos de su síntesis así como las propiedades que la hacen funcional. Entre las bacterias que la consumen en el intestino se encuentran Bacteroides ovatus y B. thetaiotaomicron, que al asimilarla producen Ácidos Grasos de Cadena Corta (SCFA por sus siglas en inglés) como el acetato y el propionato, que actúan como postbióticos (moléculas benéficas producidas por nuestra microbiota a partir de los prebióticos). Estas moléculas dan lugar a señales metabólicas que liberan hormonas como el GLP-1 (tan de moda hoy en día por ser la base de fármacos muy exitosos contra la diabetes y la obesidad, como el Ozempic), que entre otros efectos, provoca saciedad y reduce la acumulación de grasa corporal. En ensayos con animales observaron que, al alimentar ratones con levana, se reduce significativamente su peso corporal y mejora su sensibilidad a la insulina [5].

Figura 2. En la boca, S. mutans convierte a la sacarosa de la dieta (dulces principalmente) en mutana, promotora de caries. La sacarosa que “sobrevive” llega al intestino, donde es hidrolizada por nuestras enzimas en glucosa y fructosa que rápidamente se asimilan como fuente de energía. Pero se ha descubierto que parte de esa sacarosa puede ser convertida por Streptococcus. salivarius en levana, fibra asimilada posteriormente por Bacteroides de la microbiota intestinal generando metabolitos (postbióticos) de beneficio para el hospedero, es decir, nosotros.

Levanas: pasado y futuro de la alimentación

En una publicación reciente de nuestro grupo, propusimos el concepto de Eslabón Fructana que establece que las levanas e inulinas han formado parte de la dieta humana desde los inicios de la civilización a través de alimentos fermentados, incluso antes del advenimiento de la agricultura [6]. Las inulinas son otra forma de polisacáridos de fructosa, después de la pectina, la fibra soluble más abundante en vegetales. Brevemente, lo que hicimos en ese trabajo fue aprovechar la información genómica para ubicar enzimas del tipo fructansacarasa dentro de los genes de bacterias aisladas de alimentos fermentados tradicionales de muy diversas regiones del mundo. En pocas palabras, establecimos de manera indirecta que las fructanas son parte de nuestra dieta, considerando que los productos fermentados tradicionales contienen microorganismos con las enzimas que les permiten producir fructanas a partir de azúcar, ya sea durante el proceso de elaboración de la bebida, o posteriormente cuando se les agrega sacarosa para consumirla. Tal es el caso del natto, del pulque, del pozol, del boza, del kimchi, del kefir, de la kombucha o de la masa madre, por mencionar solo algunos ejemplos. En algunos de estos alimentos la presencia de levana ha sido claramente demostrada, como en el muy mexicano pulque, o en el muy japonés natto. En los otros, sabemos que las enzimas estan ahí y que basta con agregar azúcar para sintetizarlas, como en el caso del pozol. Con trabajos como el de Shimizu y col. [5] empieza a demostrarse la importancia vital de las fructanas en la salud, e indirectamente, las consecuencias de haber abandonado la fibra en la dieta occidental moderna, origen de muchos de los problemas gastrointestinales que nos aquejan. Desafortunadamente, existen pocos estudios en México relacionados con el consumo de bebidas fermentadas autóctonas -como el pulque- orientados a la salud intestinal de los consumidores en las poblaciones rurales. Sin embargo, los relativos al consumo del natto o al miso en Japón, son abundantes. En un artículo de nuestro grupo en este mismo medio, recopilamos diversas publicaciones que describen el posible papel del natto en la salud intestinal y en la notable esperanza de vida de los japoneses, la población más longeva del mundo [7]. A diferencia del pulque que contiene una gran diversidad de bacterias, entre las cuales Leuconostoc mesenteroides, L. cireum y Zymomonas mobilis producen fructanas, el natto se elabora con una sola bacteria: Bacillus subtilis. Mediante el mecanismo enzimático que ya hemos descrito, el azúcar presente en la soya, materia prima del natto, es transformada en levana. Hace miles de años que japoneses y mexicanos consumimos levana a través del natto y el pulque respectivamente. Una de las conclusiones de este análisis es la necesidad de revalorar los alimentos fermentados tradicionales, y recuperar aquellos que con “la modernidad” hemos abandonado. Seguro tendremos más y mejor vida consumiendo alimentos fermentados, y porqué no, también bebiendo café.

Una propuesta retadora es la que hizo recientemente la empresa ZBiotics, partiendo de la base de que más del 95% de los estadounidenses no consume suficiente fibra. Su estrategia consistió en diseñar como probiótico una cepa de Bacillus subtilis modificada genéticamente para sobreproducir a la levansacarasa, lo que le permite producir mayores cantidades de levana una vez en el intestino. Esta cepa se inspira en lo que ocurre de forma natural con S. salivarius; o más aun, en lo que hacen cepas silvestres del propio B. subtilis en el fermentado japonés. Así, quienes consumen natto, ingieren a la vez: la levana, las colonias y esporas de B. subtilis y además, como premio, la soya con su proteína y otros nutrimentos característicos que lo acompañan. Pero para seguir funcionando en el intestino, todos: S. salivarius, el probiótico de ZBiotics, o las cepas que se ingieren con el natto, requieren de un poco de sacarosa.

La genética, la microbiota y el estilo de vida

Los estudios con S. salivarius y levana ilustran un fenómeno prometedor, pero no universal. La abundancia de este microorganismo, así como de las bacterias que se benefician de la levana, varía entre personas o incluso poblaciones y dietas, como varía también la capacidad genética para modular la respuesta metabólica a los SCFA. Por eso, mientras algunos individuos podrían beneficiarse mucho de una “fibra fabricada intestinalmente a partir de azúcar”, otros mostrarían un efecto más modesto o nulo. Y es que cada intestino es un ecosistema único: sin los Bacteroides adecuados, la levana podría pasar casi intacta hasta las heces. Variantes en genes digestivos o receptores de SCFA cambian la intensidad de la señal hormonal. El resultado final esta condicionado y es modulado por la edad, la actividad física, los medicamentos, el estrés, así como por la dieta.

La próxima vez que endulces tu café o que bebas una Coca Cola con la fórmula tradicional, recuerda que no todo es negativo: una parte de esa sacarosa podría transformase en fibra prebiótica, gracias al trabajo apenas explorado de S. salivarius (Figura 3). A partir de esta fibra alimentaría bacterias benéficas y generarían señales que instruyen a tu metabolismo para almacenar menos grasa y regular el apetito. Pero cuidado, la levana no convierte al pastel en ensalada. Por muy buena que sea nuestra relación con la microbiota bucal e intestinal, el consumo crónico y excesivo de azúcar sigue siendo de alto riesgo. Mejor consumir la levana con todo y enzimas de la microbiota de alimentos fermentados como los que hemos mencionado en este recuento, cuya conclusión pretende demostrar que la sacarosa, de azúcar nefasto puede convertirse en fibra funcional benéfica. Todo depende del contexto.

Referencias

- Zhou, B. y col. (2025). Coffee Consumption and Mortality among United States Adults: A Prospective Cohort Study. The Journal of Nutrition, 5 (7), 2312-2321.

- Ensanut (2022). Encuesta Nacional de Salud Pública. https://www.insp.mx/avisos/prevalencia-de-prediabetes-y-diabetes-en-mexico-ensanut-2022

- Sali S. Sonali, Hale D.F. John & Rohit Jain. (2025) A new frontier in oral care: live Streptococcus salivarius M18 probiotic toothpaste. Applied Microbiology, 5, 14.

- Gray GM, Ingelfinger FJ. (1965) Intestinal absorption of sucrose in man: the site of hydrolysis and absorption. J Clin Invest. 44(3): 390-398.

- Shimizu, H., y col. (2025). Sucrose-preferring gut microbes prevent host obesity by producing exopolysaccharides. Nature Communications.16, 1145.

- Vallejo C., Porras J. & López Munguía A. (2023), Capítulo 9. Traditional Fermented Foods: Introducing the “Fructan Link”. In: The Book of Fructans. Eds. Win Van den Ende & Ebru Toksoy Oner. Pps 147-158. Academic Press. 2023 Elsevier Inc.

- Romay Ramirez R., Rodriguez-Alegría M.E. y López Munguía A. (2021). Salud, dieta y longevidad. Academia de Ciencias de Morelos. La Ciencia, de Morelos para el Mundo. La Unión de Morelos. Septiembre 13. https://acmor.org/publicaciones/salud-dieta-y-longevidad.

Esta columna se prepara y edita semana con semana, en conjunto con investigadores morelenses convencidos del valor del conocimiento científico para el desarrollo social y económico de Morelos.